Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°78

7 avril 2019

SYMPHONIE EN « RÉ-PÉTITION » MAJEURE

Tarkovski / Nietzsche / Josephson / Edwall / Delannoy / Cocteau / Wakhevitch / Marais / Sologne / Terekhova / Lem / Folman / Jésus / Bondartchouk / Soderbergh / Martinez / Ramis / De Palma / Jean / Scorsese / Kazantzakis / Tarr / Gide / Bergman / Ullmann / Andersson / Henry / Marchetti / Dufour / Bartok / Parmegiani / Chion-Mourier / Carayol / Debussy / Strauss / Webern / Boulez / Barraqué / Stockhausen / Riley / Glass / Kontchalovski / Kurosawa / Roberts / D'Orléans / Villon / Cyrulnik / Weill / Nolan / Miyazaki / Valéry / Thérèse Palmier / René Chion / Thérèse Chion née Scheck / Palmier / Pierre Chion, dit Henri Chion / Goethe / Dumas / Gayou / Gaffiot / Jacques Chion

Lorsque j'ai écrit en 2008 une monographie sur Andreï Tarkovski (éditée par les Cahiers du Cinéma, et qui donc - c'est comme une loi fatale - n'est plus en vente en français -), j'ai eu la paresse, à l'époque, d'aller vérifier le passage d'Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche auquel font allusion, au début de son dernier film Le Sacrifice, 1986, les deux adultes : l'intellectuel Alexander (Erland Josephson, ici debout), et le facteur Otto (Allan Edwall, assis par terre), à propos d'un certain nain (Zwerg en allemand) et de l'éternel retour de ce qui a eu lieu, tous deux mentionnés par Otto. Or, c'est précisément le jour-anniversaire d'Alexandre. Cette étonnante première scène à trois du Sacrifice (on y voit également présent, mais encore muet et sans visage sur son chapeau de soleil, le petit garçon sans nom nommé Gossen, en suédois « le garçon »), est tournée en un seul plan de presque dix minutes. L'idée de ce retour terrifie le facteur, dit ce dernier. Aurais-je mieux fait, pour commenter le film, d'aller voir le passage précis de ce livre de Nietzsche que je n'aime pas, sans l'avoir jamais lu intégralement ? Peut-être, car j'aurais mieux compris une scène ultérieure du Sacrifice, où le fils d'Alexander lui fait une farce en lui sautant dessus.

L’Éternel retour – traduction de l'Ewige Wiederkunft ou de l'Ewige Wiederkehr. dont Nietzsche parle en plusieurs endroits - c'était pour moi, enfant, un film qu'avaient vu à sa sortie en 1943 mes parents, ensemble ou séparément avant de se marier, et qui avait fait rêver le public et plus spécialement les amoureux. Réalisé par Jean Delannoy, écrit par Jean Cocteau et décoré par Georges Wakhevitch, il transpose dans le XXe siècle l'histoire d'amour de Tristan (qui s'appelle Patrice, porte un pull jacquard resté célèbre comme le sera plus tard la robe de Marilyn, et a le visage de Jean Marais) et Iseult (rebaptisée Nathalie, et arborant les longs cheveux de la brune Madeleine Sologne, pour l'occasion teints en blond). Je n'ai vu ce film, considéré comme daté, que bien après à la télévision. A ce moment-là, beaucoup de ceux qui avaient été jeunes à sa sortie en parlaient déjà avec ironie et distance. Je suis, quant à moi, pour respecter ses émois de jeunesse et ne pas en avoir honte.

Pourquoi L’Éternel retour ? C'est celui de l'histoire d'amour. Mais elle est nouvelle pour les personnages, c'est ce qui compte.

CONJURER LA RÉ-PÉTITION ?

Tarkovski, en ce qui le concerne, semble avoir été hanté par la crainte de ne faire que re-produire ce dont il venait : dans Le Miroir, dont le titre est déjà éloquent, c'est lui et lui seul qui a décidé de faire interpréter la future mère du héros Aliocha dans le « passé », et sa femme actuelle dans le présent, par la même actrice Margarita Terekhova, et de faire revivre à Aliocha, avec son épouse, la mésentente qui a séparé ses géniteurs. Comme si tout homme était condamné à épouser, sinon sa mère, du moins une femme l'évoquant.

Dans Solaris, l'intrigue empruntée au roman de Lem qu'il avait choisi d'adapter (et qui est une œuvre fascinante en soi, d'un écrivain polonais dont Ari Folman a transposé une autre histoire avec son Congrès de 2013, un film – voir blog n°38 – qu'apparemment je suis un des seuls à avoir aimé) repose sur l'épuisante re-naissance du passé avec une ancienne maîtresse suicidée, Harey (Natalia Bondartchouk) res-suscitant sans fin et sans espoir. Je n'apprends rien à beaucoup de gens en ré-pétant que Soderbergh a tourné en 2002 un re-make de Solaris, peu convaincant et auquel il manque selon moi un véritable sens du cosmos et de l'univers; c'était aussi l'opinion de Lem. Néanmoins, j'en ai re-tenu la belle B.O. de Cliff Martinez.

Et enfin, dans Le Sacrifice, le dernier Tarkovski, Alexander conjure en quelque sorte son sentiment de rester enlisé dans une re-dite de la vie – et peut-être sa peur que son fils, temporairement muet, ne le ré-pète lui-même plus tard- en réalisant un vœu extravagant, qui semble dire non à la ré-pétition du même : il a promis à Dieu de se taire pour toujours (déliant du coup la langue de son fils) après avoir brûlé sa maison chérie (vidée de ses habitants partis en promenade), avant de se laisser emmener comme fou, et l'ayant juré il tient sa promesse, alors que la fin du monde qu'il est convaincu d'avoir ainsi conjurée n'était peut-être qu'un fantasme.

Quel terrible prix à payer pour être plus qu'un géniteur, pour être père ! Et pourtant, le premier mot que dit l'enfant quand il parle à la toute fin, c'est de re-dire le mot de son père au début, une citation en fait de l'Evangile de Jean : Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος « Au commencement était le Verbe, » mais en y ajoutant « pourquoi Papa ? ». En suédois, langue du film : « I begynnelsen var ordet. Varför det, pappa ? » A chaque fois que je re-vois Le Sacrifice, je ne peux pas m'empêcher, à ce moment, d'avoir les larmes qui me montent aux yeux.

LE CHRIST VIEILLISSANT

Chez Nietzsche, dans le passage évoqué par Otto, il est écrit : « Muss nicht, was geschehn kann von allen Dingen, schon einmal geschehn, gethan, vorübergelaufen sein ? » « Toute chose qui peut arriver ne doit-elle pas être déjà arrivée, accomplie, passée ? ». Ce qui est bien la plus déprimante idée qu'on puisse avoir. Si elle peut donner lieu à des comédies (comme Un jour sans fin, de Ramis), ou à des drames (c'est l'enfer de la ré-pétition et de la névrose de destinée, le sujet même qu'explorent plusieurs des grands films de Brian de Palma), elle enthousiasma Nietzsche suffisamment pour que celui-ci la res-sente comme une illumination mystique et re-vigorante, en Suisse, non loin du village de Sils Maria.

Je découvre dans le Zarathoustra, l'ayant r-ouvert, un passage assez piquant où Zarathoustra reproche au Christ de n'avoir pas vécu suffisamment longtemps, et de ne pas avoir pris le temps de comprendre l'existence... S'il avait vécu plus, dit le Prophète que Nietzsche fait parler, Jésus aurait re-nié ce qu'il disait, et il ne serait pas « ressuscité », du latin re-suscitare, mettre debout à nouveau. L'idée est jolie certes, bouleversante même (on voit un très beau Christ vieilli dans le film de Scorsese d'après Kazantzakis, La dernière Tentation), mais il n'y aurait pas une histoire... Et je me rends compte que ce qui m'ennuie dans ce que j'appelle l'Evangile en carton-pâte de Nietzsche, ce Zarathoustra auquel je préfère, sans y adhérer par ailleurs, le pamphlet autrement plus direct et moins pâteux qu'est L'Antéchrist, écrit plus tard, c'est que ça ne raconte pas une histoire et que le « il était une fois » est seulement mimé au début du récit. A la fin, il est écrit que Zarathoustra est « mûr » (« reif ») et qu'il sort de sa caverne pour saluer le jour qui se lève. Passionnant ! Mais Nietzsche, lui, a vieilli, et c'est l'épisode poignant du cheval de Turin (je n'ai pas encore vu le film de Bela Tarr qu'il a inspiré) avec ce qui suit qui fait de sa vie... un roman.

Dans le Journal de Gide, on lit, à la date du 22 juin 1930 : « Pour la septième ou huitième fois (au moins), essayé Also sprach Zarathustra. IMPOSSIBLE. Le ton de ce livre m'est insupportable. Et toute mon admiration pour Nietzsche ne parvient pas à me le faire endurer. Enfin il me paraît, dans son œuvre, quelque peu surérogatoire ; ne prendrait de l'importance que si les autres livres n'existaient pas. Sans cesse je l'y sens jaloux du Christ ; soucieux de donner au monde un livre qu'on puisse lire comme on lit l'Évangile. Si ce livre est devenu plus célèbre que tous les autres de Nietzsche, c'est que, au fond, c'est un roman. Mais, pour cela précisément, il s'adresse à la plus basse classe de ses lecteurs : ceux qui ont encore besoin d'un mythe. Et ce que j'aime surtout en Nietzsche, c'est sa haine de la fiction. »

Or, moi, je crois plutôt qu'Ainsi parlait... n'est pas un vrai roman. Mais la remarque est intéressante de la part de Gide, qui lui-même a eu tant de scrupules à qualifier de « romans » ses nombreuses œuvres de fiction, sauf Les Faux-Monnayeurs, dont il se demande d'ailleurs, quelques jours après l'entrée de journal que je viens de citer, si ce n'est pas un livre « raté ». Signalons aussi que « Also sprach », se traduirait plus exactement par « Ainsi parla », traduction qui ne s'est pas imposée, de sorte que l'imparfait français laisse la possibilité de croire que Zarathoustra... se ré-pétait.

J'apprends encore, en me documentant pour le présent blog, que Nietzsche avait pensé à faire mourir son personnage – sans évidemment le faire ressusciter. Car il ne s'agissait pas, dans son Contre-Evangile, de lui faire répéter le sort du Christ. Cela aurait donné une histoire. Et après ?

C'est aussi ce qui me gêne dans l'idée d'une eschatologie, même chrétienne (puisque je ne peux empêcher le christianisme de couler dans mes veines) : s'il y a une Fin des Temps, avec jugement dernier et tout le tremblement, ainsi que cela est proclamé dans les trois religions monothéistes, cela implique que l'histoire de l'humanité va s'arrêter un jour, sur décision du Pouvoir Suprême, de toutes façons toujours trop vite, et je suis désolé à l'idée que cela finisse, comme un feuilleton dont on n'a pas envie qu'il cesse. C'est trop injuste pour ceux qui auraient pu la continuer, l'enrichir et l'embellir, et la faire re-bondir. Et c'est comme si, rétro-activement, l'histoire était niée.

UNE ANAPHORE DE DIX LIGNES

En re-lisant pour la première fois l'ensemble des 77 blogs précédents dont j'envisage, en y joignant celui-ci et peut-être d'autres à venir encore, de faire un volume sans en censurer les ré-pétitions et les re-dites, je m'aperçois que dix lignes entières, extraites d'un carnet que j'avais tenu en 2010 lors d'un séjour à Montréal, se re-trouvent dans deux blogs distincts, amenées différemment par le contexte. Comme j'avais décidé d'écrire mon blog au fur et à mesure sans trop me préoccuper de me ré-péter, il a pu m'arriver de re-prendre une note ancienne, en croyant la publier pour la première fois.

Vais-je couper, arranger, censurer ce qui demeure dans la prose un tabou innocent et implicite, à savoir la re-prise littérale et textuelle de deux paragraphes entiers, semblable à un balbutiement ou à un radotage, et qui, dans le numérique, re-vient à un copier/coller ? Je me dis que non et que je vais laisser cette re-dite, d'autant que ce dont il est question dans des deux paragraphes - que le lecteur aura à trouver par ses propres moyens dans une éventuelle édition en volume -, n'est pas pour moi sans rapport avec la question même de la ré-pétition.

Pour ce qui est du cinéma, le réalisateur russe enterré peu après à Sainte-Geneviève des Bois notait dans son Journal, à la date du 25 octobre 1986 : « L'anaphore est un procédé qui n'existe pas au cinéma ou alors seulement en qualité de citation, de réminiscence. Seul Bergman dans Persona, a utilisé une fois la répétition dans un sens psychologique. » Tarkovski fait-il allusion à la scène montrée deux fois (mais sous un autre angle) du moment de vérité, ou, face à Liv Ullmann, Bibi Andersson lui dit longuement son fait ?

MON REQUIEM EST UN RE-QUIEM

La question de la répétition littérale dans la musique m'intéresse depuis très longtemps en tant que telle. Pourtant, le genre que je pratique, la musique concrète, est souvent abordé comme excluant toute répétition textuelle, puisque celle-ci, craignent la plupart, y serait perçue, non comme une re-prise qu'il s'agit de jouer à nouveau, mais comme banale copie technique. C'est ce que j'appelle la position « naturaliste » ou « immédiatiste » : il faudrait faire comme si les sons existaient naturellement, suivaient leur « logique interne » et ne passaient pas par un support qui permet de les interrompre dans leur cours ou de les répéter. Il y a de très belles œuvres faites dans cet esprit naturaliste, comme Le Voyage de Pierre Henry, mais il est intéressant de souligner que par le principe même du « sillon fermé » puis de la boucle, beaucoup d’œuvres des débuts de la musique concrète, y compris celles de Pierre Henry seul, sont « médiatistes », comme l'est la plus grande partie de mes compositions (dans Portrait d'un glacier, Marchetti fait de certaines re-prises l'équivalent d'échos temporels). On peut répéter des sons, comme au cinéma on peut répéter littéralement des plans.

Effectuant à la demande du GRM, dont il était alors membre, une « mise en partition » de mon Requiem , - destinée, je le précise, à un travail de recherche interne et non à une publication, que je ne souhaite pas - Denis Dufour a pu vérifier ce que je re-vendiquais déjà lors de l'édition de l’œuvre en 1978 sur 33 tours (on dit vinyle aujourd'hui), en l'illustrant par un schéma graphique : que beaucoup de moments de ce Requiem sont repris avec peu de variations, suivant une forme « en arche » à la Bartok, le 10e mouvement re-prenant une grande partie des éléments du premier, le neuvième des éléments du deuxième, etc...

La plupart du temps, je cherche dans mes œuvres à ventiler la répétition, de sorte que celle-ci ne soit pas immédiatement perceptible. Un exception se trouve dans mon long mélodrame, L'Isle sonante, dont Parmegiani aimait la première heure (voir blog n°36), et où je joue sur trois formes de répétition à peine discernables les unes des autres : la re-dite avec une intonation différente d'un même groupe de mots par la lectrice Axelle (Florence Chion-Mourier) , le simple copier/coller technique d'un élément fixé, et troisièmement un cycle se répétant, mais créé par l'enregistrement d'une machine rotative – en l'occurence un magnétophone de studio réglé à cet effet, fonctionnant comme cause cyclique créant un son périodique mais légèrement instable, tels que les pistons d'une locomotive ou les tours d'une toupie.

La reprise textuelle et mécanique, je l'ai pratiquée encore plus dans ma dernière pièce créée à Rouen et dédiée à Cécile Carayol, 50 cailloux et 24 silences. On y entend tout par deux fois, car la seconde partie de l’œuvre se déduit de la première selon une loi très simple à laquelle je n'ai voulu apporter aucune exception. Mais comme les éléments ne sont pas répétés dans le même ordre, c'est l'équivalent d'une barre de reprise brouillée.

La barre de reprise, je la connais depuis que j'ai appris le solfège : elle invite à re-prendre ce qui vient d'être déjà joué... Une très grande partie de la musique dite « baroque » et de la musique dite classique l'utilise, et cette obligation de re-jouer deux fois permet une grande densité d'écriture... en donnant le plaisir de ré-entendre ce qu'on a aimé et qui est passé trop vite.

La musique répétitive née dans les années 60 peut paraître née de l'obsession de la non-répétition, du refus total de la re-dondance prôné et vu comme idéal par certains compositeurs dits post-sériels (mais déjà chez Debussy, ou Richard Strauss, il n'y a bientôt plus de barre de reprise). On aurait basculé d'un extrême dans l'autre : de l'atonalité des partitions de Webern, puis Boulez, et Barraqué puis du premier Stockhausen, à la tonalité unique et sans modulations, exhibée comme telle, de certaines pièces de Riley (In C) et à la répétition insolente, qui maintenant ne se cache plus. Si vous achetez des partitions pour piano de Phil Glass, vous voyez de vos yeux que la barre de reprise s'est multipliée parfois toutes les deux mesures.

L'époque précédente, où il s'agissait pour l'avant-garde musicale de pourchasser toute redondance, a été moquée : sans aimer toujours le résultat, je trouve que c'était une étape intéressante, car en art il faut tout essayer, selon ce à quoi vous entraîne votre désir. Je trouve même que certains compositeurs auraient dû persister, ne pas re-nier leurs premières œuvres absolutistes, encore moins faire chorus avec ceux qui les raillaient. Je suis ému, au cinéma, par les personnages têtus, comme on dit curieusement en français, à savoir ceux qui insistent, ré-sistent : un tel pour s'évader (l'extraordinaire Runaway Train de Kontchalovsky, d'après une histoire de Kurosawa), une telle pour faire valoir l'équité (la battante Erin Brokovitch, jouée par Julia Roberts, du film de Soderbergh). Et bien sûr, dans l'histoire, par les combattants des plus belles causes de justice, de liberté, d'émancipation (quant à la ré-volution, comme le mot le dit, cela peut donner un tour en rond).

TOUT RÉ-IMPLIQUE-T-IL QU'ON RÉITÈRE ?

J'ai parlé de la musique mais il ne faut pas oublier la poésie, avec les genres comme le rondel (« Le temps a laissié son manteau » de Charles d'Orléans), et évidemment la ballade médiévale que François Villon a si admirablement traitée (le « Mais où sont les neiges d'antan ? » de la Ballade des Dames du temps jadis est une des plus belles « scies » de la poésie ancienne). Et puis, il y a la rime et ses jeux d'écho...

Dans la langue française, le préfixe itératif re-, hérité du latin, se tient partout mais dissimule parfois qu'il désigne une répétition : revenir, c'est re-venir, recréer, c'est re-créer, mais ressentir est-ce sentir à nouveau ? Originellement oui, mais le sens a dérivé. La fameuse « résilience », un mot que Boris Cyrulnik ne prétend pas avoir inventé mais qu'il a introduit dans la sphère psychologique (jusque-là, ce mot restait confiné dans l'usage savant, pour les objets qui reprennent leur forme initiale, genre ballon de foot) fait partie de la série.

On sait que redire, c'est re-dire, que revoir, c'est re-voir, réentendre, c'est ré-entendre, mais l'usage a « oublié » que retenir, c'est re-tenir, remarquer, re-marquer, ré-sister, continuer à consister…

Sur le site Linx, tenu par des linguistes de l'Université Paris-Nanterre, je trouve un intéressant texte d'Isabelle Weill soulignant le caractère complexe du préfixe « re- » latin, lequel ne désigne pas seulement un mouvement en arrière (le « re-tour », le Wiederkehr de Nietzsche), mais bien d'autres choses. En tout cas, le préfixe re- en français me semble particulièrement dynamisant, l'équivalent de ce que dans le film de Nolan, inception, 2010, un film que j'aime décidément beaucoup, malgré (ou partiellement à cause de...) le laborieux décollage de l'histoire, les personnages appellent le « kick », c'est-à-dire le petit coup qui vous ré-veille et vous re-lance.

Car re- , c'est aussi la vie, dans son recommencement même. Un des plus beaux vers de la poésie française , les plus cités en tout cas, y compris par Miyazaki, n'est-il pas, dans le Cimetière Marin de Valéry (voir mon blog n°13) : « la mer, la mer, toujours recommencée » ?

Comment ce qui a commencé peut-il re-commencer ? C'est la langue qui le dit et qui nous le garantit. D'ailleurs, le vers de Valéry comporte sa paraphrase même dans la duplication copier-coller, dirait-on aujourd'hui, de « la mer, la mer ». Le poème entier semble s'appuyer sur le re- pour, entré dans une méditation sur la mort, nous en sortir. Je cite, entre autres : « cette terre / qui les réchauffe », « L'air immense ouvre et referme mon livre », « Hydre (…) qui te remords – sic - l'étincelante queue », « Rompez d'eau réjouies », « Courons à l'onde en rejaillir vivant. »

RENÉ ET REPOS

Selon ma mère née Palmier, qui n'en a pas épargné le récit à ses deux fils, mon père n'aurait pas voulu se re-produire (voir mon blog n°68 sur le désir de naître). Mais cela ne l'a pas empêché, fils unique d'une Thérèse, de se marier avec une autre Thérèse. Car ses parents, Thérèse Chion née Scheck, et Pierre Chion, qui se faisait appeler Henri, lui avaient donné le prénom de René, qui dit exactement ce qu'il veut dire : comme si on n'était pas né une fois pour toutes, comme si on pouvait renaître. Or, ce prénom m'a été transmis en troisième position lors de ma déclaration de naissance, et il figure sur tous mes papiers d'identité : Michel André René Chion. Si cela avait été dans le sens inverse, j'aurais été un René Chion Jr, mais cela se dit moins en France qu'aux USA.

Une des choses que mon père m'a dite la dernière fois où je suis allé le voir et où il était lucide, c'est qu'il se sentait le droit de se reposer et de dire à l'Instant, comme dans le Second Faust de Goethe qui l'avait tant frappé : « arrête-toi, tu es si beau. »

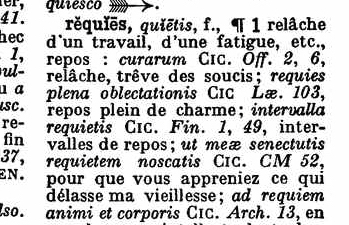

Se reposer, c'est se poser à nouveau ? En tout cas « requies », est tiré de « quies », qui a donné en français actuel quiétude, inquiet, etc.

Se prenant pour l'animatrice de télévision Mireille Dumas (cette dame qui, dans des émissions du genre Bas les Masques, se posait en accoucheuse-des-vérités-ignorées de celles et ceux-là même qu'elle interviewait), Evelyne Gayou, dans un entretien de 2005 destiné à la monographie de la collection Portraits Polychromes me concernant n'a pas hésité à me dire : « au fond, Michel Chion, vous aimeriez vous reposer, mais vous avez peur de l'avouer », alors que c'est moi qui venait précisément de lui parler longuement de « repos » (c'est exactement l'effet Crainquebille dont je parle dans mon blog n°75). Comme si, licencié de Lettres Classiques à Paris-Nanterre, je ne savais pas, en composant en 1973 mon Requiem, que ce mot est l'accusatif du mot latin qui signifie repos.

Ci-dessous une reproduction de quelques lignes du fameux dictionnaire latin-français Gaffiot, qui était la Bible de beaucoup de latinistes. Son auteur est un certain Félix Gaffiot (1870-1937), un Jurassien sur lequel existe une entrée Wikipedia. Depuis quelque temps, le Gaffiot – lourd – n'est plus semble-t-il ré-imprimé, mais il continue à exister et à servir sur Internet. Je n'ai plus quant à moi mon exemplaire acheté dans les années 50, c'est mon frère Jacques qui m'a donné le sien.