Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°38 / TOP LIST n°20

24 avril 2016

UN PEU DE TOUT, SUR L'AIR DE "NE PAS SE PRESSER"

Une soixantaine de noms propres, que je n'ai pas eu la patience de recopier...

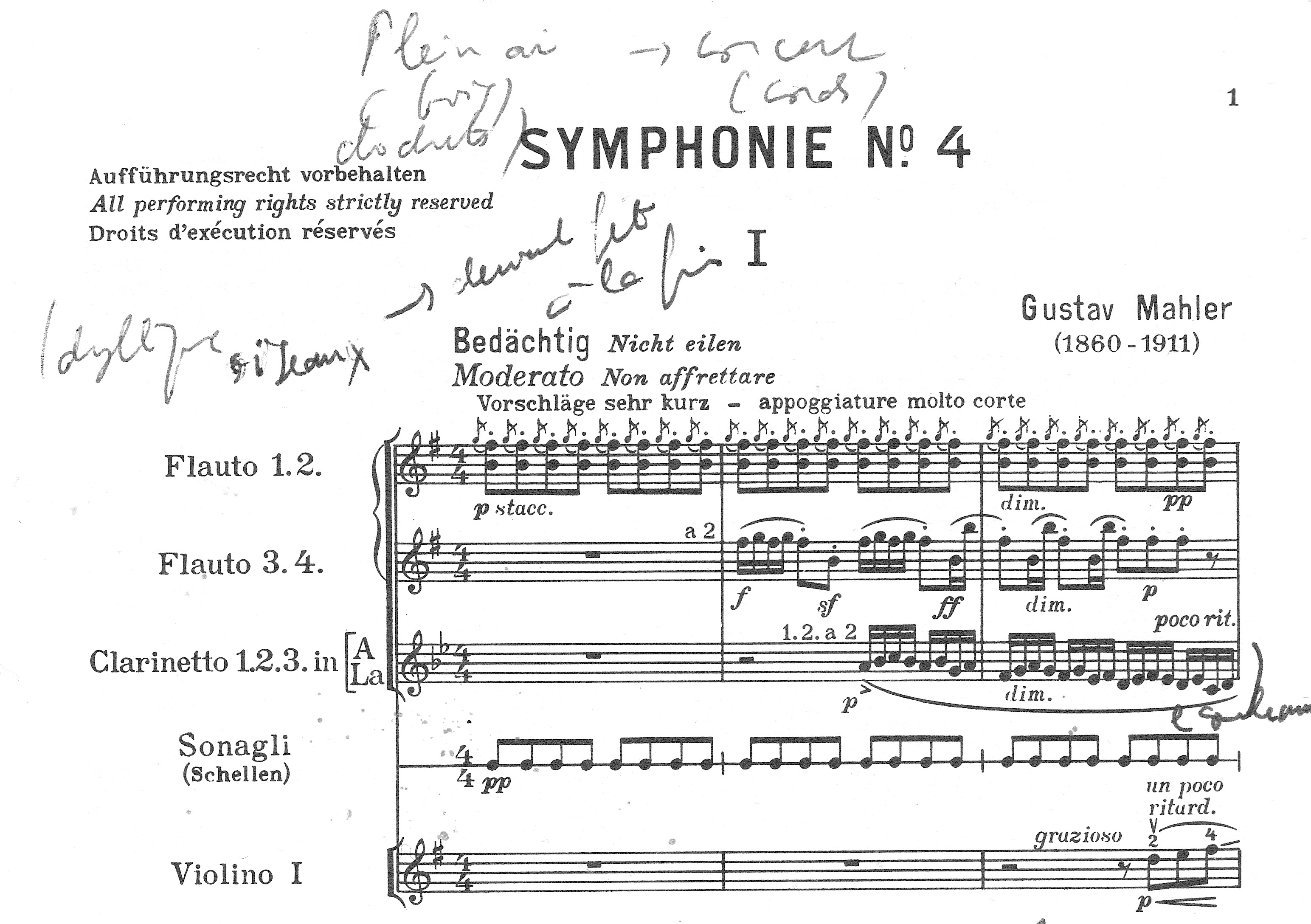

Sur France Musique, la Quatrième Symphonie de Mahler, ma préférée, termine la retransmission en direct d'un concert dirigé par Daniele Gatti. Le début du premier mouvement est terrible, à cause des nombreux changements de tempo. Comme exaspéré, au chiffre 8 de la partition, - la partie qu'on appelle "développement" - Gatti se met à prendre un tempo que je trouve rapide, que tous les musiciens de l'orchestre n'arrivent pas à suivre en restant bien ensemble, et dont le chef ne peut pas s'éloigner trop une fois qu'il l'a pris, tant que dure cette section. Le beau passage pastoral aux quatre flûtes à l'unisson, "fliessend, aber ohne Hast", "coulant, mais sans hâte", est "boulé", et toute la musique se met à grimacer (elle doit discorder, certes, dans son allégresse, avec de drôles d'accents décalés et autres hoquets, mais pas trop). Pourtant, le compositeur avait bien précisé au début du mouvement : "Nicht eilen", ne pas trop presser. Si j'avais découvert l'œuvre ce soir-là, je l'aurais trouvée insupportable, méritant les jugements cinglants que portaient sur Mahler Nikolaus Harnoncourt ("trop égocentrique") mais aussi mon père ("trop systématique").

Ah, la question du tempo dans la musique classique... Comme si Johann Nepomuk Maelzel (1772-1838, voir sur Wikipedia sa biographie, un vrai sujet de film), l'inventeur du métronome, avait travaillé pour rien... Stravinski était critique sur la désinvolture avec laquelle, selon lui, les chefs traitaient ses exigences métronomiques ; c'est pour cela qu'il réalisa des transcriptions de certaines de ses œuvres sur des rouleaux de piano mécanique, avant de graver lui-même ses pièces d'orchestre, voulant faire des disques dirigés par lui des références.

Le juste tempo, voilà au moins un problème que comme compositeur de musique concrète, je n'ai pas : dans mes pièces, les tempi sont gravés avec la musique même, la durée des silences entre les mouvements et à l'intérieur des mouvements. Cette durée est aussi sacrée que, dans un film, celle d'un écran noir suivant et précédant une "fermeture" et une "ouverture".

LA PARESSE DES FUMIGÈNES

Avec le cinéma parlant, la musique concrète a beaucoup en commun. Je précise "parlant", parce que c'est à cause du son que le cinématographe a dû devenir "chronographique", en stabilisant à 24 i/s les vitesses de prise de vue et de défilement du projecteur, variables et non normalisées au temps du muet. La principale ressemblance entre musique concrète et cinéma est de fixer le temps et ce qui arrive à travers le temps exactement, permettant ainsi de le sculpter, comme dirait Tarkovski. Il y a aussi la possibilité de nous faire basculer instantanément du proche au lointain pour le même son, ou pour le même sujet filmé ; celle de faire des attaques réellement instantanées (comme au début de mon Requiem : essayez d'en obtenir une aussi tranchante avec un instrument, a fortiori avec un orchestre), des sauts subits d'échelle, etc... Ce qu'on peut leur opposer comme différence - le cinéma contient des images et des sons, et la musique concrète "seulement" du son - me semble, en comparaison, peu important.

D'une manière générale, l'idée bien actuelle de s'adresser au plus grand nombre de sens possibles par des moyens mécaniques : haut-parleurs, projecteurs, chaises longues vibrantes, etc..., promet plus qu'elle ne tient... Notamment l'utopie d'une sensation plus complète. Si le relief au cinéma m'intéresse, ce n'est certes pas pour son côté immersif.

Ce qui me donne le sentiment de l'art total, c'est plutôt lorsque tous les sens convergent vers un seul : ma Tentation de saint Antoine (95 minutes de son bi-pistes et rien d'autre), n'a besoin de rien d'autre en concert que le son, un éclairage tamisé et fixe, et le silence autour (et dans certains pays non-francophones, un sous-titrage du texte sur fond noir et neutre, ce que je vais commencer à réaliser). Les lumières, les sensations, les images sont déjà toutes dans ma musique, et ce qu'on voudrait ajouter ne pourrait que les brouiller. Dans les musées on trouve normal de ne pas aider la vision d'un tableau par de la musique, et la musique concrète n'a besoin ni de fumigènes ni de lasers.

Je me souviens d'un concert donné par un de mes illustres aînés au Palais de Chaillot, alors une des plus grandes salles de Paris. Ne faisant pas confiance à sa seule musique, il recourut, comme déjà l'avait fait Pierre Henry, à des lasers et des fumigènes. Ce n'était pas une bonne idée : par rapport à sa musique, souvent ondoyante et véloce, les fumigènes qui rampaient sur la scène aux pieds des haut-parleurs étaient d'une inertie exaspérante, prenant un temps fou pour se répandre et se disperser.

Au théâtre ou au cinéma, je n'ai rien contre les fumigènes. Dans ses films, et notamment Hitler, 1979, Syberberg en fait un usage génial : ils soutiennent le tempo large de l'œuvre, de la diction. Mais en même temps, le réalisateur peut couper le plan quand il veut, ou recadrer, et ainsi la fumée paresseuse cesse de nous imposer sa lenteur.

LE "LOGO" PREND SON TEMPS

Lors de notre voyage-souvenir à Berlin, nous avons retrouvé mon ami Reinhart Meyer-Kalkus avec qui nous avons eu de passionnantes discussions à propos du nouveau livre qu'il écrit sur la lecture publique, la Vorlesung. Reinhart me taquine, mais aussi s'inquiète pour moi de me voir, à propos de l'histoire du cinéma sonore et parlant que mon année au Wissenschaftskolleg m'a permis d'avancer, continuer à accumuler sans hâte des données et des faits dépourvus apparemment d'idée abstraite, de ligne directrice : c'est vrai, j'attends le moment où cette ligne se dégagera de ce que j'observe. Je ne veux pas pré-emballer mon travail historique dans une périodisation préétablie et tyrannique.

Ce qui est clair, c'est que dans mon analyse du cinéma la part donnée au langage (au sens propre : les mots lus ou entendus dans le film) est plus en plus importante, et qu'elle décentre ce que j'ai déjà formulé sans le réfuter.

Déjà, dans mon essai l'Audio-vision, paru en 1990, je parle d'audio-logo-vision, et mes deux derniers livres sur le cinéma sont consacrés aux dialogues et au texte : Le Complexe de Cyrano, La langue parlée dans les films français (mis en ligne gratuitement sur mon site) et L'écrit au cinéma (dont Claudia Gorbman a fait pour Duke University Press la traduction anglaise, qui devrait sortir dans l'année). Mais peu de gens en France en tout cas, ont remarqué ce "logo" introduit, tel un séparateur en même temps qu'un lien, "entre" audio et visuel.

Au cinéma, il y a en effet au moins deux croisements : celui entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, et celui entre ce qui est verbalisé et ce qui ne l'est pas, le dit et le montré - on trouvera sur le glossaire de ce site, en français et en anglais, les cinq rapports que je distingue entre le "said" et le "shown".

Ce n'est qu'il y a peu de jours, au retour de Berlin, que j'ai eu l'idée d'écrire cet adjectif agglutinant sous la forme "audio-LOGO-visuel", de sorte que ces quatre lettres semblent régner monumentalement, telles le symbole de la Twenty Century Fox, Je suis content d'avoir trouvé cette graphie en capitales, même si elle est intraduisible dans d'autres écritures où la différence majuscules/minuscules, soit n'existe pas, soit ne prend pas sens de la même façon. En tout cas, elle est scellée dans la langue française : audio-LOGO-visuel.

Le "logos", faut-il le préciser, n'est ni visuel ni sonore, il peut même être tactile et spatial : voyez la merveilleuse invention de Louis Braille - 1809-1852, partiellement inspirée par la "sonographie" de Charles Barbier de la Serre, 1767-1841, une écriture en points saillants que chacun peut rencontrer sur les emballages de médicaments. Mystérieusement, l'écriture visible, dans les films, est plus éloignée de la parole, du point de vue sensoriel, que le son ne l'est ordinairement de l'image. A tout jamais, l'écriture dans l'écran ne relève pas seulement de l'image, pas plus que le texte parlé dans le son ne relève que du sonore.

LA FÊTE CINÉMATOGRAPHIQUE DES MÈRES : TOP LIST n°20

Répondant à la top list du blog précédent, j'ai eu envie d'en faire une sur les mères à l'écran, mais n'ai pas voulu faire de couple mère/fille par opposition à mère/fils, alors que j'avais fait des tandems père/fils. Comme s'il y avait une irrémédiable dissymétrie.

1) La mère des trois grandes sœurs (je n'ai pas pu identifier l'actrice, que l'on voit ci-dessous), dans une scène très belle et unique, si ma mémoire est bonne, du Notre petite sœur, 2015, de Kore Eda. Kore Eda bien sûr a fait d'autres films sur la mère (dont Nobody Knows), mais celui-ci, adapté d'un manga, est particulièrement poignant... On y voit une femme qui a été comme perdue, emportée par la vie...

2) Anna Sebastian (Leopoldine Konstantin) dans Notorious, 1946, réalisé par Hitchcock (Les Enchaînés en France, Tuyo es mi corazon dans certains pays hispanophones, L'amante perduta en Italie, Weisses Gift, "poison blanc", pour la sortie allemande). Chez Hitchcock, dans la famille "mère abusive veillant jalousement sur son fils", on a l'embarras du choix. A la fin de Psychose elle est même "introjectée" par le fils, comme dirait Melanie Klein. Mais je crois que la glaciale Leopoldine, dans le rôle de la mère abusive du pauvre Claude Rains qu'elle convaint d'empoisonner sa bru (Ingrid Bergman), résume les mères hitchcockiennes. Elle est magnifique de présence et ses regards sont incroyables. Elle avait été à l'écran l'impitoyable princesse Turandot.

3) Grace Stewart, la mère sur-protectrice et agitée jouée par Nicole Kidman dans The Others, 2002, l'excellent film de terreur d'Alejandro Amenabar. Un des grands rôles de Kidman, avec celui de l'épouse dans Eyes Wide Shut, et de Virginia Woolf dans The Hours.

4) Paula Abagnale (Nathalie Baye), la mère du jeune héros dans Catch me if you can, 2002, un des chefs-d'œuvre de Spielberg : le rôle est épisodique mais magique. Une mère perdue, en suspension, en dérive, sous influence, allant de bras en bras, inoubliable.

5) Robin Wright, jouée par... Robin Wright (même si le rôle n'est pas purement autobiographique), dans Le Congrès, d'Ari Folman, 2013. La recherche déchirante d'une image de la mère pour son fils autiste.

6) Tao (Zhao Tao) dans Au-delà des montagnes. 2015, de Jia Zhangke. Trois parties, chacune séparée par plusieurs années ; à chaque partie, le ratio de l'image s'élargit de plus en plus. Le début ne me plaît pas tant que d'autres films de Zia, et plus ça va, plus je suis ému ; à la fin, le cadre est au plus large, et pourtant je vis les panoramiques du cinéaste comme si ce qui cesse d'être dans le champ, la mère, le fils, risquait de ne plus jamais être là. On voit la mère danser sur une plage. Le film est en fuite, comme les personnages, il faut le prendre ainsi, jusque dans ses trous.

7) Mecha (Gabriela Borges) dans La Ciénaga, 2001, de Lucrecia Martel. C'est quelque chose de voir cette mère régner, le verre à la main, sur une maisonnée bourgeoise où les corps transpirent, se mêlent, cèdent à la lourdeur du climat... Lucrecia Martel est une importante réalisatrice argentine, et ses films trop rares. Sa Mujer sin Cabeza , également une mère, date déjà de 2008. On annonce pour 2016 la sortie de Zama.

8) Julietta (Edith Clever) dans Die Marquise von O, 1976, d'Eric Rohmer d'après Kleist, joué en allemand. Il est notable que personne ne retienne jamais le prénom italien de l'héroïne, bien qu'il soit répété plusieurs fois chez l'écrivain et dans le film. Je l'avais oublié moi-même, de sorte qu'il m'a fallu aller le chercher dans la nouvelle : comme si le " O..." et la condition de veuve enceinte nous sidéraient, irréalisaient le personnage et supprimaient le prénom. En veuve mystérieusement fécondée lors d'un sommeil créé par une tisane, et donc suspecte aux yeux de ses parents d'avoir "fauté" (on veut lui arracher ses enfants), Edith Clever est fantastique d'émotion et de trouble, proche de ce qu'on appelait autrefois les "monstres sacrés". Il me semble que le film de Paul Verhoeven Elle, qui va sortir en mai, et que j'ai vu en avant-première, fait ressortir d'Isabelle Huppert (que je n'aime pas toujours au cinéma), cette dimension géante, "bigger than life", que peut prendre une mère.

9) Margaux Langlois, née Baronne de Neuville telle que la joue et la chante Danielle Darrieux dans Une chambre en ville, 1982, de Jacques Demy (voir mon Complexe de Cyrano). Ses chamailleries épiques avec sa fille (Dominique Sanda) sont dans la tradition Clytemnestre/Electre, mais elles renvoient aussi aux mères mélodramatiques de Cocteau (Yvonne de Bray dans Les Parents terribles, un grand film également, tiré par l'écrivain de sa pièce).

10) Tamaki (Kinuyo Tamaka) dans L'Intendant Sanho, 1954, de Mizoguchi Kenji, bien sûr. Ainsi s'appelle cette mère d'un garçonnet et d'une fillette à qui on a arraché ses enfants mis en esclavage, tandis qu'elle est contrainte d'être courtisane. A travers les années et les décennies, éclopée, sur les bords d'une île dont elle ne peut plus s'échapper, elle ne cesse d'appeler ses enfants : "Zushiooooo... Anjuuuuuu" . Un film tellement grand.

Il y en aurait bien d'autres à citer, et l'entrée "Mère" du Dictionnaire des Personnages de Cinéma conçu par Gilles Horvilleur, et auquel j'ai eu la joie de participer (mais les responsables de Bordas, éditeur du livre, l'ont horriblement mal lancé, en lui imposant une atroce jaquette) me suggère encore plus de films : Anna Magnani chez Visconti dans Bellissima, Silvana Mangano dans plusieurs Visconti, dont La Mort à Venise, Monique Mélinand dans La Gueule Ouverte de Pialat, la mère des Quatre cents coups, bien sûr, ou celle de James Cagney dans White Heat, de Walsh. Récemment, Noémie Lvovsky a été formidable en mère indiscrète dans les Beaux gosses, de Riad Sattouf. J'aime bien, mais sans plus, les films dédiés par Almodovar et Moretti à leurs mamans respectives ; je trouve aussi que le personnage de Sarah Connor dans la saga Terminator, est une très belle histoire de "recherche d'image de la mère", jusque dans le changement d'actrice qu'il subit avec le cinquième épisode de la série, où Emilia Clarke est substituée à Linda Hamilton.

En revanche, dans son Miroir rempli de choses sublimes, Tarkovski ne me semble pas avoir trouvé et fixé comme il en rêvait son image de la Mère du héros, la sosie sur l'écran de son Épouse et pour cause, puisque jouées par la même actrice. Une fausse bonne idée ?

Il est vrai qu' "à chacun sa mère". Ainsi, je ne suis pas fan de tous les Woody Allen, ni fils de mère juive, mais le sketch de New York Stories, 1989, où le héros voit la sienne (Mae Questel) aussi grande que le World Trade Center, l'enguirlander au vu de toute la presqu'île de Manhattan, me fait toujours penser à la mienne. Certes, elle ne nous sermonnait pas, mon frère et moi, en public, mais après sa retraite elle s'était mise à sillonner le monde à coup de voyages organisés en compagnie d'autres "mémés volantes" (Flying Mamas, disait-elle avec cet humour sur elle-même qu'elle pouvait avoir), ce qui lui permettait, lorsqu'on voyait avec elle un film se situant n'importe où sur la planète, de pointer son index vers l'écran où s'affichaient le Taj Mahal, la Vallée de la Mort, la Baie de Naples ou le Mato Grosso pour dire : j'étais là, j'y suis allée. Elle est partout.