Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°37 / TOP LIST n°19

10 avril 2016

NE PAS VOIR L'ŒIL QUI NE VOIT PAS / DIALOGUE AVEC BENJAMIN / DIEU EST-IL UN PÈRE DÉÇU ? / TOP LIST n°19 : DIX FILMS MARQUANTS, PLUS UN, SUR LA FIGURE DU PÈRE CONFRONTÉ AU FILS

René Chion / Lupino / Ray / Wagner / Bayle / Parmegiani / Hermon / Mason / Rush / Wilkins / Olsen / Kazan / quinze réalisateurs / vingt acteurs / Couperin / Djian

NE PAS VOIR L'ŒIL QUI NE VOIT PAS

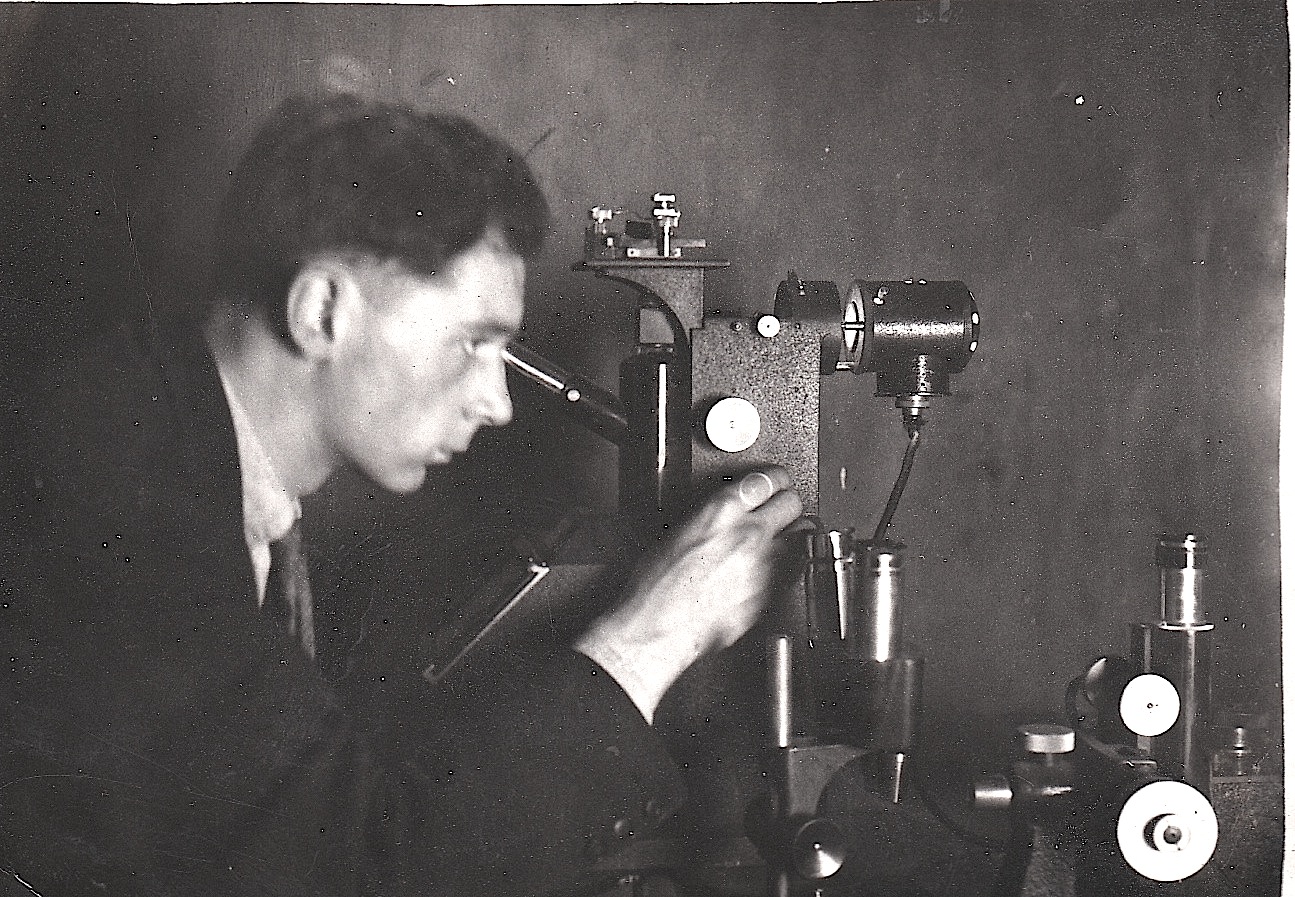

Ceci est une photo de mon père René Chion (1919-2005) que mon frère Jacques et moi avons retrouvée et qui date des années 50, lorsque celui-ci travaillait comme ingénieur à l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA). Il regarde dans un appareil de son invention, au moins pour ce qui concerne un des aspects de la technique employée ; un "pyromètre optique cinématographique à comparaison de brillance". Les pyromètres sont, comme l'indique l'étymologie grecque, des mesureurs de température utilisés notamment dans la fonderie (il avait fait ses études de fonderie à Creil, avant de travailler comme ingénieur dans différents domaines). Celui dont mon père déposa le brevet, et dont il présenta le principe à l'Académie des Sciences en 1956, avait pour originalité d'utiliser un miroir-plan.

Je ne ne sais pas, à vrai dire, si son pyromètre est bien l'appareil que l'on voit sur la photo. Pour mon frère et moi en tout cas - à condition que cette image n'ait pas été inversée, ce qui m'étonnerait, entre le négatif que nous n'avons pas et le tirage qui a été scanné - elle a une valeur documentaire personnelle, car elle établit clairement de quel œil mon père ne voyait pas. Suite en effet à une blessure reçue à l'adolescence et ayant endommagé un de ses deux nerfs optiques sans toucher aux globes oculaires ni aux muscles les faisant se mouvoir ensemble, notre père était borgne, invisiblement. L'œil qu'on voit sur la photo est celui qui ne voit pas, mais cela ne se voit pas. C'est comme lorsque des acteurs jouent un personnage d'aveugle et qu'on a du mal à y croire (le rôle d'aveugle le moins crédible pour moi au cinéma est celui tenu par Ida Lupino, que j'aime par ailleurs, dans La Maison dans l'ombre / On dangerous Grounds, 1950, de Nicholas Ray, où elle ne fait même pas semblant !).

Curieusement, je n'osais pas demander à mon père de quel œil il ne voyait pas, car il n'en parlait presque jamais, et ne racontait aucun souvenir de son adolescence, sinon par bribes. Pas étonnant que je me sois passionné pour le Ring, dans lequel Wotan, le roi des Dieux, est borgne, ce qui n'est pas toujours signifié dans les mises en scène de la Tétralogie de Wagner, où il intervient dans les trois premiers opéras du cycle. Pas étonnant non plus que je me passionne pour le relief, la vision en profondeur, et la fusion, ou la non-fusion, des deux images au cinéma.

N'avoir qu'un œil n'empêche certes pas de voir en entier, ni dans une certaine mesure, en relief. Si je ferme un des deux certains phénomènes disparaissent, comme l'existence de deux images d'un objet lorsque celui-ci est trop proche pour que ces images fusionnent. Exemple : notre propre nez. Toute personne dont les deux yeux fonctionnent voit en permanence une image double qu'en même temps elle ne cesse de scotomiser, c'est-à-dire de chasser de son champ de conscience, sauf si on lui en rappelle l'existence : celle de son nez, vu à la fois des côtés gauche et droit. C'est cette étrange comparaison qu'il m'arrive d'employer lorsque je veux expliquer qu'on peut avoir des acouphènes - dans mon cas, des sifflements stridents dans les deux oreilles - et ne plus y penser la plupart du temps, jusqu'à ne pas leur permettre d'influencer ce qu'on entend. Cela devrait aider ceux qui commencent à en avoir.

DIALOGUE AVEC BENJAMIN

Je remercie Benjamin de ce qu'il dit sur Facebook en écho à mon Blog n°36 consacré à Bernard Parmegiani. Je dis bien en "réponse", et non pas en "réaction", terme que je n'emploie pas dans ce cas. Cela me choque d'entendre demander, à la radio ou à la télévision: "comment réagissez-vous ?" '"Quelle est votre réaction à..." , et a fortiori "je dis ça pour vous faire réagir", comme si la question n'était pas une vraie question et qu'elle fût lancée à vide pour guetter chez l'autre quelque réflexe physiologique, du genre réflexe rotulien.

L'être humain est un être de discours, et ceux qui enseignent à interpréter le "langage du corps" comme disant la vérité, en court-circuitant le discours tenu par la personne qui parle, préparent le terrain à une sorte de néo-fascisme.

Pour répondre à Benjamin, qui a cru lire dans mes remarques critiques du "dégoût" (ce que je démens), j'ai publié par ailleurs des centaines de pages sur ces compositeurs que j'appelle ces Messieurs (parmi lesquels quelques dames), dans des dictionnaires, des monographies, des articles - la liste très longue en figure dans ma bibliographie complète téléchargeable, et elles ne contiennent aucune anecdote. Dans la limite du temps dont je dispose, je travaille d'ailleurs à mettre ces informations à la disposition de tous, gratuitement, et en renonçant à mes droits d'auteur. Mon blog, quant à lui, est autobiographique et subjectif. Il ne raconte jamais quelque chose de la vie privée des gens, mais de leur attitude professionnelle, oui. Et j'y tiens.

Raconter que Parmegiani a essayé des formules, renoncé à certaines, eu des repentirs et retravaillé des œuvres (ce qui m'est arrivé maintes fois à moi-même), c'est pour moi valoriser en quoi il respectait son travail et croyait à l'œuvre musicale.

Je suis sincèrement touché, par ailleurs, lorsque Benjamin regrette que je ne fasse pas le Paradis dont je parle. Cela m'amène à préciser que l'idée à laquelle j'ai dû renoncer était celle d'un Paradis avec la voix du même comédien, Michel Hermon, qu'on entend dans l'Enfer de Parmegiani et le Purgatoire de Bayle, et qui aurait été en français, et dans la continuité avec les œuvres des deux compositeurs. Ce n'aurait pas été correct, aurait formé une trilogie bancale puisque non approuvée par un des trois compositeurs, et aurait mis Michel Hermon, à supposer que celui-ci accepte et que j'ai les moyens de le rémunérer, dans une situation difficile. En revanche, j'ai continué de penser à un Paradiso en italien, partant d'extraits du texte de Dante. J'ai des séquences déjà travaillées pour ce Paradiso, et même s'il est possible qu'elles aboutissent ailleurs, j'aurai une pensée reconnaissante pour Benjamin.

DIEU EST-IL UN PÈRE DÉÇU ?

Il y des quantités de films consacrés au père. Revoyant ces jours-ci le fameux Derrière le miroir (Bigger than life, 1956) réalisé par Nicholas Ray, un film riche et intense, je suis moins touché par le personnage de ce père mégalomane que James Mason, co-producteur et co-scénariste sur l'œuvre, incarne si bien - un professeur que l'abus de la cortisone, testée pour soigner sa maladie, rend arrogant, surexcité, démesurément exigeant vis-à-vis de son fils qu'il finit par vouloir tuer - que par celui du petit "Richie", ce garçonnet plein de bonne volonté, harcelé et finalement terrifié, humilié, affecté pour son père même de le voir ainsi. Son interprète, le petit Christopher Olsen, n'avait pas des rôles de tout repos, puisque la même année, il est le petit garçon kidnappé et menacé de meurtre dans L'homme qui en avait trop, de Hitchcock. Heureusement peut-être pour lui, il a vite arrêté le cinéma. En même temps, ce n'est pas moi que j'identifie à Richie, et je pense plutôt à mon propre père, pour lequel cela n'a pas dû être facile dans les années 20/30 d'être l'enfant unique d'un homme imposant physiquement à la grosse voix, écrasant comme un de ces tyrans familiaux qu'on trouve chez Elia Kazan.

Détail d'époque amusant: au plus fort de son exaltation, Ed Avery, le professeur joué par James Mason, s'en prend devant des parents d'élèves consternés au système d'apprentissage de la lecture globale ("Word recognition"), système que l'on commençait peut-être à introduire en Europe, et qui souvent est accusé d'avoir fait de grands dégâts.

Comme Budd Wilkins le remarque pertinemment sur son blog That Obscure Object of Desire: Cinema, ce père trop imposant est l'inversion d'un autre cas également mortifère présenté dans un film antérieur de Nicholas Ray : celui du père de James Dean, un homme soumis, humilié par sa femme, joué par Jim Backus dans Rebel without a cause (La fureur de vivre). En même temps, le personnage d'Avery apparaît avoir été lui-même humilié autrefois, notamment en étant obligé d'arrondir ses fins de mois comme chauffeur de taxi au noir, à l'insu de sa femme.

Extrêmement bien réalisé pour le cinémascope, Bigger than life vaut mieux que la réplique "à effet" qu'on en cite souvent : le "God was wrong" que répond sans s'émouvoir Avery lorsque sa femme (Barbara Rush), comprenant qu'il veut poignarder leur enfant, veut l'en dissuader en rappelant que finalement, Dieu a arrêté le bras d'Abraham au moment où celui-ci, se soumettant à l'ordre divin, s'apprêtait à sacrifier son fils. Mais cette réplique a l'intérêt de relier cette étrange histoire à sa source symbolique religieuse.

Si on lit en effet les livres de la Bible que les Chrétiens appellent le Pentateuque, et que la religion juive rattache à la Torah - à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, et le Deutéronome - ainsi que le Coran (lequel livre sacré, comme peu de non-musulmans le savent, reconnaît comme prophétiques les cinq livres du Pentateuque) et si l'on tente de se figurer le Dieu qui y parle comme si c'était un personnage humain, ce Père apparaît souvent - à moi en tout cas - comme un père déçu par ses enfants, en colère précisément parce que déçu : "Comment, semble-t-il dire ! Je leur ai montré des preuves de Ma puissance, et ils ne croient pas en Moi ! Je leur ai donné des instructions et ils ne les respectent pas, c'était bien la peine que je Me donne tout ce mal !" Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi Dieu tiendrait tellement à ce qu'on croit en lui (qu'est-ce que cela peut lui faire ?) et admets très bien que certains athées considèrent le monothéisme comme dangereux, et le dieu des monothéistes comme tyrannique. Mais je ne crois à aucun retour d'un bienheureux polythéisme.

TOP LIST n°19 : DIX FILMS MARQUANTS, PLUS UN, SUR LA FIGURE DU PÈRE CONFRONTÉ AU FILS

Bien sûr, il y a quantité de beaux films sur le rapport père / fille (et pas seulement pour évoquer l'inceste, comme dans Chinatown, le chef-d'œuvre de Polanski), parmi lesquels plusieurs films de Terence Davies, dont Sunset Song est actuellement sur les écrans français.

1) A bout de course (Running on Empty, 1988, réalisé par Sidney Lumet). Judd Hirsch y joue Arthur Pope, un père qui n'est ni humilié ni humiliant, mais simplement homme et père à la fois. A la fin du film il renonce, sans déchoir ni s'abaisser, à ses principes et à son exigence, et laisse River Phoenix lui échapper pour vivre sa vie. Judd Hirsch avait déjà été le psychanalyste qui soignait le malheureux jeune homme dans le film de Redford Ordinary People, 1980. J'ai rarement vu, à ces deux occasions, autant d'humanité adulte dans un personnage masculin à l'écran. Les gestes de renoncement sont parmi les plus beaux et les plus difficiles que puisse accomplir un humain, et ils sont ce que le cinéma a le plus de mal - par sa nature même - à mettre en valeur. Il est vrai que le réalisateur, Sidney Lumet, y est pour quelque chose.

2) Le Retour, 2003, d'Andrei Zviaguintsev, où le sacrifice d'Abraham est également évoqué. Le père séduisant et ambigu joué par Konstantin Lavronenko est tellement ambivalent vis-à-vis de ses deux garçons ! J'ai déjà parlé, dans le blog n°32, de ce réalisateur immense, avec seulement quatre films.

3) The Tree of Life (Terrence Malick, 2011). Je ne suis pas le seul a avoir été bouleversé à la fois par le personnage du père tourmenté et tyrannique, et par l'interprétation prodigieuse qu'en donne Brad Pitt: cet homme encombrant et encombré de son corps, de ses grosses pattes, même quand il joue Couperin au piano (je ne joue plus les Barricades mystérieuses sans y penser), souffrant comme il fait souffrir les autres.

4) Pelle le conquérant, 1987, de Bille August. Le film, Palme d'Or à Cannes en 1988, a été qualifié d'académique (pourtant Bergman appréciait ce réalisateur danois auquel il confia un de ses scénarios) mais l'humiliation du père, tel que le joue merveilleusement Max von Sydow, son impuissance, ici liée à la pauvreté, à défendre son petit garçon et la honte qu'il en ressent, sont pour moi presque insoutenables. Le film parle aussi d'une chose que le cinéma n'évoque pas si souvent, sauf bien sûr en Grande-Bretagne : le rôle de l'humiliation sociale et ethnique des pères à certains moments ou dans certains pays, et l'épreuve décisive et parfois lourde de conséquences tragiques que cela représente pour leurs enfants.

5) Bien sûr (pour moi), Splendor in the Grass / La Fièvre dans le sang, 1962, d'Elia Kazan, un réalisateur chez qui le père est souvent écrasant parce qu'il a dû "en baver" pour survivre. On sait que Pat Hingle, dans le rôle du père harcelant son fils dont il veut faire un battant, avant de se suicider quand il se voit ruiné par la crise de 1929, était de vingt ans plus jeune que son personnage. Il est impressionnant ; sa claudication, par ailleurs, semble non jouée et résulter de l'accident d'ascenseur qu'avait subi le comédien.

6) La Dolce Vita, 1959, de Fellini, allusion à un épisode de ce film sublimement interminable, celui qui voit la réapparition du père de Marcello Mastroianni joué par Annibale Ninchi, dans l'univers frivole et romain de son veule fils : un homme sur les routes, coureur, se croyant toujours sémillant malgré son âge. Le plan qui le montre au petit matin comme un homme voûté, résigné à regagner le foyer conjugal après une attaque cardiaque à laquelle il a survécu, et ne pouvant plus jouer les jolis cœurs vis-à-vis de Magali Noël, est déchirant. Ici, le père est moins tyrannique qu'absent.

7) There will be blood, 2007, de Paul Thomas Anderson : l'ambition - même intéressée - que le personnage de prospecteur joué par Daniel Day Lewis a pour son fils adoptif HW, ambition blessée par la société, est un élément du film de Paul Thomas Anderson qui m'a touché. En revanche, j'ai presque tout oublié de l'histoire.

8) La trilogie Marius (Alexandre Korda, 1931), Fanny (Marcel Pagnol, 1932), César (id., 1936), réalisée sur les pièces et les dialogues de Pagnol. Pagnol était, je crois, un génie du cinéma français, qualifié trop vite de "régionaliste", et resté sous-estimé par rapport à ce hâbleur de Sacha Guitry (lui aussi, en tant que fils d'un grand acteur, obsédé par la figure paternelle !). Je cite évidemment cette trilogie à cause du rôle de César joué par Raimu, cet acteur qu'Orson Welles admirait tant, mais aussi pour celui de Panisse (Charpin).

9) Le Sacrifice (Andrei Tarkovski, 1986), dédié par le réalisateur, qui se savait très atteint du cancer dont il allait mourir très peu de temps après, à son fils Andrei Jr. J'ai eu la chance de rencontrer séparément le père (à Cannes, en 1983), et plus récemment son fils, devenu un homme merveilleux qui vit en Italie et a réalisé des documentaires. Dans ce film complètement fou, où tout semble passer par les femmes, le personnage du héros, Alexander (Erland Josephson), ne pense pouvoir devenir père qu'en se privant absurdement de l'usage de la parole - après quoi c'est son petit garçon, convalescent jusque-là d'une opération des amygdales, qui peut la retrouver pour lancer un "Pourquoi Papa ?", auquel le père muet ne répondra plus. Une question adressée au ciel, au pied d'un arbre mort, et qui rebondit en nous.

10) le film de Nicholas Ray Bigger than Life.

Puisque cette Top List est un jeu et qu'elle n'a rien d'officiel, j'ajoute en "onzième" un film non encore sorti, vu une seule fois en avant-première, Elle, 2016, de Paul Verhoeven d'après le roman "Oh..." de Philippe Djian, que je n'ai pas lu. Même si c'est un élément apparemment secondaire, l'insistance du fils de l'héroïne à se revendiquer père et géniteur à la fois d'un enfant qui ne peut être "de lui", cela sous les injures et les railleries de la mère - insistance qui paraît à tout le monde, personnages du film et spectateurs, risible et folle - m'a beaucoup frappé. Le film de Verhoeven, où Isabelle Huppert est grandiose comme elle ne l'a jamais été, sera je suppose très discuté.

Quoi, pas un seul Pialat, même pas quand il interprète lui-même, et avec quelle présence, le père de Dominique Besnehard et de Sandrine Bonnaire dans A nos amours ? Non, en effet. Si de Pialat, je mets très haut Van Gogh et Sous le soleil de Satan, je n'aime pas ce film très artificiel, où le réalisateur, qui ne détestait pas qu'on ait pu le croire antisémite, a emprunté et "déjudaïsé" une histoire qui se passe logiquement dans une famille juive. Quant au Garçu, 1995, j'y trouve Gérard Depardieu quelconque dans sa façon paresseuse d'endosser pour la nième fois son emploi familier d'éternel immature, ici coincé entre son père et son petit garçon (mais Hubert Deschamps, en père de Philippe Léotard dans La gueule ouverte, 1974, du même Pialat, tous deux rassemblés par la mort de la mère, c'était quelque chose !).