Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°75

24 février 2019

À PROPOS DES PLOUFS, DES ÉCRITS PRONONCÉS ET DES PAROLES EN L'AIR

Roeg / Housman / Hergé / Marchetti / Carayol / Rossi / Hugo / Bashô / Marnay / Godard / Legrand / Jewison / McQueen / Dunaway / Alan et Marilyn Bergman / Bashô / Godard / Gorbman / Le Diagon / Barnier / Brassens / Robert / Romains / Peyredieux / Baillot / René Chion / Finkielkraut / Aram / France / Prévert / Carné / Jouvet / Simon / Habib / Deniaud / Feyder / de Féraudy

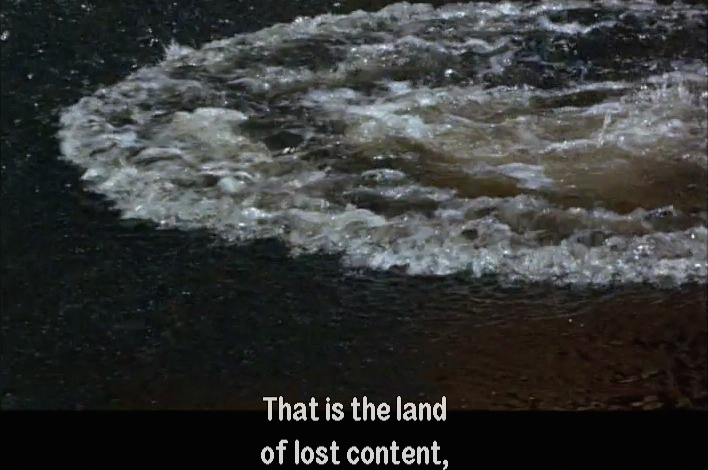

Si le cinéma - anciens films découverts ou revus, œuvres nouvelles sortant en salle - ne cesse de m'enchanter, c'est aussi parce qu'il ne contient pas que du cinéma. Parce qu'il montre des coins de terre, même en France, que je n'ai pas vus, ou pas « comme ça », parce qu'il continue de me révéler des musiques que je n'aurais jamais écoutées, des villes que je n'imaginais pas, des poèmes que j'ignorais. Ici, regardant pour la première fois Walkabout, 1970, second métrage du sous-estimé Nicholas Roeg, récemment disparu, j'entends une voix-off masculine réciter un texte où il est question de « the land of lost content ».

Me doutant qu'il s'agit d'un poème, j'ai vite fait de le retrouver sur Internet et de voir que ces mots ont été publiés en 1896 par l'anglais Alfred Edward Housman (1859-1936), poète dont à ma honte je connaissais pas l'existence. Il est question d'un pays du contenu perdu, ou de la satisfaction perdue.

« That is the land of lost content, / I see it shining plain,

The happy highways where I went / And cannot come again »

Nicholas Roeg, dans son film, a choisi de faire coïncider cette lecture avec le « splash » d'un plongeur dans un coin ensoleillé quelque part en Australie. Lorsque quelque chose tombe dans l'eau c'est une perte, les ondes que cela fait et la sonorité qui les accompagne dans l'air, onde elle aussi, sont bientôt perdues. Parfois aussi quelqu'un écrit. Puis cet écrit si on le prononce à haute voix redevient un « rond », un plouf dans l'air, et c'est une circulation magique.

LES PLOUFS ET LES ONDES QU'ILS FONT

Il y a des « ploufs » immobilisés et comme congelés, que j'ai vus enfant dans des bandes dessinées, accompagnés d'onomatopées écrites et qui m'ont marqué - chez Hergé par exemple, notamment dans Le Lotus bleu. Comment d'ailleurs dit-on « plouf » en anglais ? « Plonk » me dit Google translate, je croyais que c'était « splash », verbe onomatopéique ; en allemand : « platsch » ; en espagnol : « plaf », paraît-il ; en italien « splash » prétend Reverso (on sait qu'il existe en italien un mot qui manque au lexique français pour désigner le « bruit sourd » de quelque chose qui tombe : « tonfo ») Dans beaucoup de cas, la résonance sourde et profonde du « plouf » paraît à mes oreilles de Français comme remplacée par la sonorité claire d'une voyelle ouverte.

Et puis, il y a l'expérience des ondes que fait quelque chose qui tombe à la surface d'un liquide, dans une cuvette, évier, citerne, piscine, lac, trou de glacier. Au début de Portrait d'un glacier (Alpes – 2173 m.), une musique concrète de Lionel Marchetti – le compositeur était présent aux deux journées de colloque que Cécile Carayol et Jérôme Rossi ont si bien organisées à Rouen autour de mon travail - on entend, entre autres, un bref plouf : peut-être les draperies de sons tenus, au second plan, qui se déroulent si discrètement et délicatement au cours de l'œuvre, avec de nombreux sons sur d'autres plans, en sont-elles les ondes secrètes et sans fin. On trouve cette pièce composée en 2000, un chef-d'œuvre, aujourd'hui sur bandcamp, mais elle a été gravée deux fois sur CD.

Il y a aussi un plouf non nommé dans le bref « Clair de lune » des Orientales, de Victor Hugo : « Un bruit sourd frappe les sourds échos ». Il s'agit d'un sac contenant une femme vivante que l'on jette à la mer. Un autre plouf, mais léger, est également implicite dans le célèbre haiku de Bashô, « Le vieil étang / une grenouille plonge / Bruit de l'eau », ou si l'on veut, translittéré du japonais « Furu ike ya / Kawazu tobikomu / Mizu no oto ». On trouve également deux très beaux ploufs audio-visuels au début de Je vous salue Marie, de Godard.

Cela se prolonge encore, après l'éclaboussure et son bruit, en « ronds dans l'eau » :

« Comme une pierre que l´on jette / Dans l´eau vive d´un ruisseau

Et qui laisse derrière elle / Des milliers de ronds dans l´eau. »

Des paroles qu'a signées Eddy Marnay, un grand auteur populaire. Il y a quelques semaines je les ai entendues plusieurs fois à la radio pour saluer, comme des ondes qui ne veulent pas finir, la mort du génial Michel Legrand, chantant lui-même de sa voix fervente et si particulière l'adaptation française, du thème qu'il avait écrit pour The Thomas Crown Affair, le film romantico-policier de Norman Jewison, avec Steve Mc Queen et Faye Dunaway. En anglais, c'est « Windmills of Your Mind », avec des lyrics d'Alan et Marilyn Bergman :

« And the world is like an apple whirling silently in space

Like the circles that you find in the windmills of your mind »

Pas de « plouf » ni de ronds dans le texte anglais, donc.

Lors du colloque que j'évoquais plus haut, j'ai entendu résonner dans l'air, tirées de mes livres, des phrases que j'avais écrites mais qui jamais n'avaient été dites à voix haute : c'était plus émouvant que je ne m'y attendais. Ces mots et ceux qui les commentaient ont été prononcés sur place, à Rouen, ou retransmis par Skype, depuis Seattle où ma très chère amie Claudia Gorbman s'était levée à 6h du matin pour intervenir, ou depuis Besançon, ville depuis laquelle Laurence Le Diagon a prononcé aussi des mots qui m'ont touché. Martin Barnier, si je me souviens bien, a remarqué qu'entre les premières éditions de mon livre Le Son et les plus récentes, j'avais changé les titres des chapitres. « Dans l'éternité d'un passé composé de l'écoute » - qui fait référence à l'après-coup de l'audition - est devenu ainsi « Le son et le temps ». Pour rendre le livre plus clair, à la demande légitime de l'éditeur, quelque chose a été perdu, quelque chose gagné (l'accès à mon travail).

ENCORE UNE CHANSON

Sur le petit pont, fermé à la circulation, qui relie l'Île saint-Louis et l'Île de la Cité – le pont même sur lequel j'ai eu le choc de voir un jour ma mère bouleversée, désarçonnée, troublée de découvrir, elle qui avait si longtemps vécu à Paris, que sur la Seine, en plein centre de la capitale, il y a « deux îles » et non une – j'entends l'autre jour, en me rendant sur la Rive Gauche à la nouvelle adresse de Vidéosphère, un barbu d'une quarantaine d'années chanter avec sobriété et précision, en s'accompagnant d'une guitare, la belle chanson écrite par Georges Brassens pour le film d'Yves Robert Les Copains, d'après Jules Romains, et j'ai réentendu les paroles suivantes :

« Au rendez-vous des bons copains / Y avait pas souvent de lapins

Quand l'un d'entre eux manquait à bord / C'est qu'il était mort

Oui, mais jamais, au grand jamais / Son trou dans l'eau n'se refermait

Cent ans après, coquin de sort / Il manquait encore. »

Curieusement, ce trou dans l'eau qui ne se referme pas, image magnifique des Copains d'abord, m'est revenu à l'esprit dans les années qui ont suivi celle où j'ai dû arrêter d'enseigner, comme contractuel associé à mi-temps, à Paris III, pour avoir atteint l'âge limite de 65 ans. Non sans amertume (l'amertume est un sentiment avouable, et tous les sentiments devraient l'être, en des termes évidemment adaptés au contexte public ou privé et à qui on s'adresse), j'ai pensé, en recevant des nouvelles régulières de l'Unité cinéma à Censier, que mon trou dans l'eau s'y était bien refermé : rien sur le son, la musique, l'audio-vision, encore moins de références à mon travail. Comme si mon apport, qu'on me disait précieux pour le département, à cause des nombreuses traductions qui continuent de le divulguer, n'avait pas existé pour l'Université française, au contraire de celles d'autres pays. L'épisode précis que je raconte dans le blog n°23 a contribué à ce sentiment. Et c'est grâce au colloque de Rouen que je découvre que cela ne concernait que Paris.

Y A-T-IL DES ONDES VERBALES MAUVAISES ?

Dans les romans et les films, on entend parfois retentir et se répéter en cascade des phrases de mauvais augure entendues enfant, celles qui vous décrètent « voleur, bon à rien, nul ».

Telles les prédictions de fées, il y a en effet dans la vie de chacun de ces phrases, peut-être les mêmes, qui l'ont marqué, mais parfois positivement – fût-ce pour réagir contre. Des phrases qui n'ont laissé aucune trace dans l'air, qu'on ne peut prouver et qui pourtant vous structurent : c'est mon cousin Daniel Peyredieux qui me prédit une réussite même tardive, c'est la seconde épouse de mon père, Hélène, disant que je ne savais pas trop mal m'habiller (j'avais toujours pensé que je ne savais pas). Mais c'est aussi une amie qui me gourmande d'avoir un petit rire complaisant quand on me parle ironiquement de ma musique, une musique dont je devrais être fier, ombrageux (oui, je sais, « ombrageux de ma musique » est une construction bizarre – mais c'est clair), et j'ai essayé de retenir la leçon.

Pendant des dizaines de millénaires, les paroles que lançait un être humain ont été des ronds dans l'air se dissipant, et il fallait tout un cérémonial pour fixer des paroles entendues et les rendre officielles à quelqu'un d'autre que soi. L'enregistrement du son, étrenné vers 1877 et possible depuis de plus en plus facilement et individuellement, a tout changé. Aujourd'hui de multiples événements partent d'une injure lancée en pleine rue, qui autrefois se serait peut-être dissipée, mais qu'un téléphone portable a fixée.

Je trouve louable de la part d'Alain Finkielkraut – dont j'ai du mal à comprendre la haine que lui vouent certains, même avec ses propos critiquables sur Gaza, si cette haine, se défendent-ils, n'est pas de l'antisémitisme – de n'avoir pas souhaité déposer de plainte en justice contre les hurlements qui lui ont été adressés le 16 février, dans une rue de Paris, lors d'une manifestation de « Gilets Jaunes ». J'ai visionné la séquence sur Yahoo Actu, et elle est terrifiante de haine et de bêtise. De « La France, elle est à nous » à « tu vas aller en enfer », je ne reproduis pas les termes orduriers, c'est le déchaînement sous formes d'idioties de ce que la langue anglaise appelle le « mob », et qui d'ailleurs n'est pas une question de classe, de niveau social. Certaines séquences de huées à l'Assemblée Nationale, de la part de députés français bien habillés et nourris, sont du même niveau.

Dans les commentaires pour et contre qui s'enchaînent sur l'événement en ligne, je relève cette perle : « Il y a fort à craindre qu'hélas M. Finkielkraut par ses propos, parfois compliqués à comprendre, ce qui ne date pas d'hier, n'encourage l’antisémitisme et n'aille à l'encontre – sic - de ce qu'il prétend combattre. » L'auteur de cette réaction s'est embarqué dans une construction grammaticale qui lui fait écrire le contraire de ce qu'il a en tête, mais en gros j'en retiens cette logique habituelle consistant à dire : tout individu juif sans exception qui n'est pas irréprochable, et qui a ou a eu des propos, des engagements ou des actes critiquables voire criminels, légitime à lui tout seul l'antisémitisme. Un seul Juif imparfait, et tout serait justifié... L'inverse du mythe de Noé, en somme - un mythe que revendiquent, je le rappelle, les trois religions dites du Livre.

Le « mob », je connais, tout le monde connaît. En mai 1968, encore étudiant en lettres, j'ai défilé dans des rues de Paris, par curiosité, effet d'entraînement et sympathie, avec d'autres étudiants de Nanterre, beaucoup issus de la moyenne et grande bourgeoisie. Lorsque le slogan entonné était « C.R.S-S.S », un amalgame que je trouvais faux et débile, je ne le reprenais pas et c'est tout ; personne ne me regardait de travers. Je voyais des gens que j'estimais reprendre des slogans parfois généreux, parfois idiots, mais c'était tout... J'ai entendu aussi au cours d'assemblées générales, dans le grand amphi que je connaissais bien de la Fac de Nanterre, à côté de phrases importantes, des sottises à la tribune et des réactions stupides de l'auditoire. Au milieu de la fumée des cigarettes ça glissait, et on n'en parlait plus dix secondes après, heureusement. Le « mob », même populaire, c'est bête. Comme a écrit Victor Hugo, encore lui, parfois la foule trahit le peuple.

L'EFFET CRAINQUEBILLE

Il paraît – je n'ai pas bien entendu sur l'extrait – qu'un des insulteurs, dépassé par l'événement et les circonstances, aurait qualifié sa cible… d'antisémite, ce qui en fait rire beaucoup, parmi lesquels Sophia Aram, qui a eu bien raison de s'en moquer, tandis que d'autres justifient cette bourde : en fait, l'intervenant n'aurait fait que répéter un mot dit avant lui dans l'autre sens, mais l'enregistrement de la scène n'aurait débuté qu'après ! (les conspirationnistes ajoutent : ce n'est pas un hasard).

Antisémite ? Antisémite ! Ce phénomène troublant de l'effet de la parole qui se répète en cercle, au point qu'on ne sait plus qui l'a prononcée en premier, est ce que je propose d'appeler l'effet Crainquebille – quand on ne saurait plus qui a lancé dans l'air la « phrase qui tue » ou le « mot de trop », et qu'on se les reproche réciproquement. Je me réfère ici à un récit mémorable d'Anatole France, publié en 1901. Dans cette très belle histoire, nous sommes aux Halles de Paris, en pleine cohue. Un marchand des quatre saisons, dont le nom donne son titre au récit, peste de devoir retirer sa charrette devant les injonctions d’un agent de police :

“Mais, raconte l'écrivain, puisque je vous dis que j’attends mon argent ! C’est-il pas malheureux ! Misère de misère ! Bon sang de bon sang.” (...)

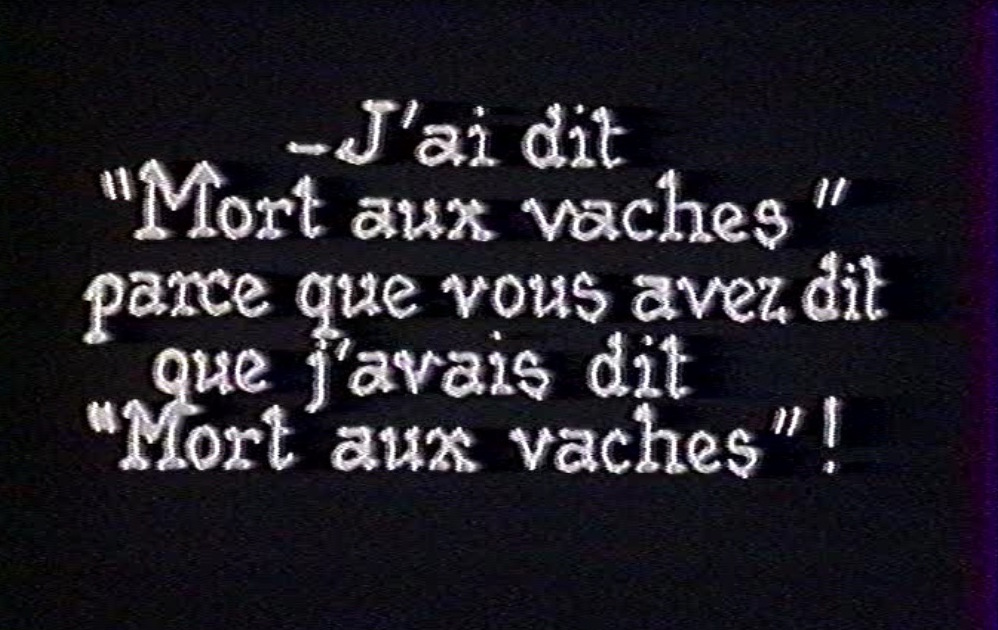

“Par ces propos, qui pourtant exprimaient moins la révolte que le désespoir, l’agent 64 se crut insulté. Et comme, pour lui, toute insulte revêtait nécessairement la forme traditionnelle, régulière, consacrée, rituelle et pour ainsi dire liturgique de “Mort aux vaches !”, c’est sous cette forme que spontanément il recueillit et concréta (sic, le mot existe) dans son oreille les paroles du délinquant.

“Ah ! vous avez dit : “Mort aux vaches !” ? C'est bon. Suivez-moi.”

Et Crainquebille répète seulement :

“J’ai dit : “Mort aux vaches” ? Moi ?... Oh !”

L'affaire va jusqu'au tribunal, un procès s'ensuit, et après le réquisitoire et la plaidoirie, le président conclut :

“Enfin, vous reconnaissez avoir dit : “Mort aux vaches !”

- J’ai dit : “Mort aux vaches !” parce que monsieur l’agent a dit : “Mort aux vaches !” Alors j’ai dit : “Mort aux vaches !”.

Le “bizarre” de Drôle de drame, écrit par Prévert et réalisé par Carné, a probablement sa source dans Crainquebille :

“L’évêque (joué par Louis Jouvet) : Bizarre, bizarre !

Molyneux (Michel Simon) : Qu’est-ce qu’il a ?(...)

L’évêque : Comment ?

Molyneux : Vous regardez votre couteau et vous dites : “Bizarre, bizarre !” Alors je croyais que...

L’évêque : Moi, j’ai dit : “Bizarre, bizarre” ? Comme c’est étrange ! (...)

Molyneux : Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit : “Bizarre, bizarre !”

L’évêque : Moi, j’ai dit “Bizarre” ? Comme c’est bizarre !”

Crainquebille a été plusieurs fois porté à l'écran. J'ai vu enfant la version parlante de Ralph Habib, avec Yves Deniaud, et je me souviens que l'histoire m'avait ému. Ci-dessous est reproduit un inter-titre tiré d'une vieille copie du film muet qu'avait réalisé en 1923 Jacques Feyder, avec Maurice de Féraudy, d'après le même récit.

Évidemment, les personnages de la nouvelle d'Anatole France, et des films qui l'adaptent, n'ont que leur bonne foi pour jurer « qui a dit le premier ». Il n'y a pas encore de smartphone qui traîne. Faut-il de même laisser les phrases imbéciles du 16 février se dissiper dans l'air ? Je n'ai pas de réponse. Elles vont poursuivre une partie de ceux qui les ont prononcées et se les verront renvoyer. Il faut espérer qu'on ne les identifiera pas plus, ni les uns ni les autres, à ce qu'ils ont dit ou écrit une fois.