Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRÈTES, 18. LA MESSE DE TERRE, 1991-96

22 janvier 2023

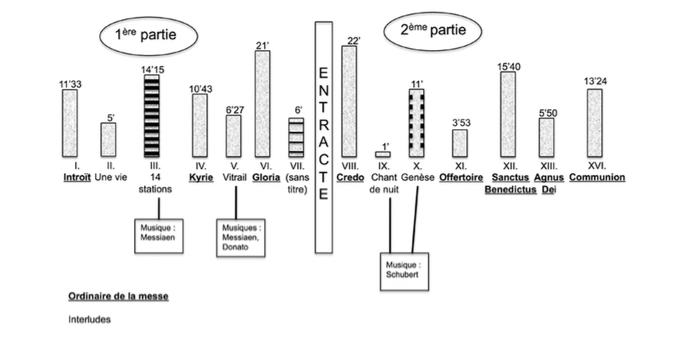

Pour illustrer l'article attentif, médité et profond qu'il consacrait en 2016 à ma Messe de terre, article qu'a publié la revue Circuit, le compositeur Pierre-Yves Macé avait eu soin de mettre « au propre » un graphique formel que j'avais dessiné à main levée deux ans plus tôt : tracé au marqueur sur un tableau blanc, il me servait à expliquer l'architecture de cette pièce de 2h30, dans le documentaire que Jérôme Bloch réalisa en guise de bonus pour l'édition DVD de la Messe, en 2014 (ce DVD, édité par Motus, a obtenu un Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, dont je suis très fier). Un documentaire où j'avais choisi de ne parler que de la forme de l'œuvre, pas de son contenu ni de ses intentions, ni des techniques employées... Jérôme, à cette occasion, prit l'initiative d'enrichir mes explications avec toutes sortes d'idées visuelles qui les ont rendus beaucoup plus claires. J'envisage de mettre son film sur Youtube, mais après l'avoir fait sous-titrer en anglais.

Quand je regarde donc mon tableau redessiné par Pierre-Yves, il me fait penser au « skyline » d'une ville moderne, avec ses gratte-ciels. La durée globale de l'ensemble, avec la succession de 14 épisodes aérée par un bref entracte, est en effet figurée en abscisse, horizontalement (cela faisait longtemps que je n'avais plus utilisé ce mot d'abscisse), tandis que la durée propre à chaque mouvement ou épisode, ainsi que son caractère continu ou discontinu (subdivisé), sont indiqués verticalement, en ordonnée. Ainsi, l'on voit tout de suite que les deux buildings les plus hauts correspondent au Gloria et au Credo de part et d'autre de l'entracte, et sur tout l'ensemble, le jeu de symétrie et d'équilibre entre les deux parties. De symboliser le temps à la fois verticalement et horizontalement, comme sur un agenda semainier, donne l'illusion plaisante que le temps n'existe pas seulement sur une ligne, mais aussi comme dimension de construction. On voit également synoptiquement que les mouvements correspondant à l'ordinaire d'une messe (dont le titre est en gras) sont séparés par des interludes dans la première partie, et finissent par s'enchaîner dans la seconde. Cette forme se rencontre dans plusieurs de mes œuvres longues : on la trouvait déjà dans La Tentation de saint Antoine (voir les chapitres 11 à 13 de cette Histoire)et on la retrouvera plus tard dans La vie en prose, une symphonie concrète (2006-10) : un début laborieux, morcelé, respirant à petits coups, qui évolue vers un souffle plus large.

Ce tableau visualise, je l'ai souvent écrit, mon vieux rêve irréalisable : que les auditeurs d'une œuvre musicale aient une appréhension instantanée et a priori de sa forme générale qui, par définition, n'existe que de se « dérouler » dans le temps. Même les partitions classiques ne donnent pas de vision de cette forme globale.

En soi, la Messe de terre, si elle contient des « morceaux de musique concrète » (principalement Gloria et Credo), n'est pas une musique concrète ; c'est ce que j'appelle une liturgie-vidéo, pour sons et images fixés, mais aussi parfois une « messe audio-logo-visuelle ». Initialement, le Credo et le Gloria, dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, ne devaient pas en faire partie, ils étaient réservés à une autre Messe sans image, qui finira par exister complète en 2000, grâce à Denis Dufour, sous le titre Missa Obscura. La Messe de terre devait être, elle, au départ, une œuvre totalement distincte, sur des images filmées, truquées et souvent montées par moi, mais sans une seconde de ma musique. On devait y entendre, soit le son direct du tournage (quand il s'agissait de moments de vie saisis avec une caméra vidéo), soit de larges pans d'œuvres classiques ou électroacoustiques d'autres compositeurs·trices : je pensais notamment à des pièces de Patrick Ascione (Lune noire), Francis Dhomont (Chiaroscuro), François Bayle (Fabula), Laurie Spiegel (Patchwork), François Donato (Stare Libra Onis) et Hildegard Westercamp (Breathing Room), des œuvres que j'aimais et aurais été incapable de créer, plutôt qu'à ma musique, dont je voulais en quelque sorte me reposer. Pour la partie constituée d'œuvres classiques, j'avais élu des morceaux symphoniques peu connus de Vincent d'Indy (Poème des rivages, Jour d'été à la montagne), Gabriel Pierné (Paysages franciscains), mais aussi le chœur de Schubert Chant des esprits sur les eaux, des extraits du magnifique et trop ignoré cycle des Corps glorieux, pour grand orgue, composé par Olivier Messiaen en 1939, un large fragment de ses Trois petites liturgies de la présence divine, pour chœur de femmes, et enfin des pièces pianistiques de Liszt empruntées notamment à son recueil Harmonies poétiques et religieuses. Tout un programme !

Sur ces musiques enchaînées, je voulais faire de la Messe de terre une tapisserie d'images de la vie et du monde ; on n'aurait pas entendu le texte de la messe catholique mais on l'aurait eu dans l'image, en le devinant sur des lèvres de personnes qui le prononcent, ou en le lisant imprimé ou manuscrit. Quand j'ai raconté cette idée à mon amie Christiane Sacco-Zagaroli, elle m'a, avec véhémence et en termes très clairs, déconseillé de suivre cette voie : « Mais Michel, quand tu me parlais de ta Messe, je croyais que cela serait avec ta musique à toi ! C'est ce qu'il faut que tu fasses ! ». Sinon, sous-entendait-elle, cela resterait une espèce de Son-et-Lumière impersonnel. Dans la minute même, parce que je me fiais aux intuitions de Christiane et à sa compréhension de ma musique (voir l'Histoire de mes musiques concrètes au chapitre 7), j'ai décidé de suivre cette voie. Mes deux messes, Messe de terre, et Missa Oscura sont donc de la sorte unies tels des bébés siamois par le milieu du corps qu'elles ont en commun, à savoir les deux pièces dont j'ai raconté la genèse au chapitre précédent, et ça continue de me faire un effet bizarre.

Je n'étais pas obligé de renoncer complètement à l'incrustation d'extraits très calibrés de musiques pré-existantes, et comme le montre le graphique mis au net par Pierre-Yves Macé, Messiaen, Donato et Schubert restent comme traces de cette première conception. Pour Schubert, c'est plus qu'une trace, puisque le chœur entier des « esprits sur les eaux » résonne dans le mouvement Genèse, mélangé à des sons de déferlements, de cris, et de borborygmes géothermiques, que j'avais enregistrés et filmés, avec l'image de leurs sources, dans la zone volcanique du « Tatio », au nord de San Pedro de Atacama. En 1992, Anne-Marie et moi avions fait un beau voyage au Chili, en allant aussi bien à l'extrême nord qu'à l'extrême sud du pays, en Patagonie, ainsi que sur l'ile de Chiloe, cela en marge de conférences et de concerts à l'Institut Français de Santiago de Chile, qui m'avait fait venir grâce à Daniel Justum et à la recommandation de Robert Cahen.

A partir du milieu des années 70, ayant été initié par Jacques Kebadian puis Denis Dufour à la caméra super-8, j'avais commencé à filmer en muet, notamment des lieux d'Islande et de New-York, et dans certains quartiers de Paris, ainsi que des images truquées dans mon logement de l'Ile-saint-Louis. J'avais monté ces images pour le spectacle Phantasie 1, qui n'a connu qu'une représentation, à Strasbourg au Centre Culturel le Maillon, en 1978. En 1990, j'achetai la caméra vidéo-8 avec laquelle j 'ai filmé notre traversée est/ouest des USA par chemin de fer et voiture de location, puis un peu plus tard une Hi-8 ; c'était de la vidéo qu'on appellerait aujourd'hui « analogique ». Le Hi-8, utilisé par moi au Chili, donnait une image plus définie que le V8, mais le support était fragile, et l'image facilement altérée par des « drops ».

Avec des procédés de refilmage que je redécouvrais par mes propres moyens, et qui remontaient au début du cinéma, mais aussi avec des tables d'effets et de mixage visuel bon marché que j'avais achetées, j'appliquais à ces images, issues de différents supports, des transformations et des remodelages qui m'étaient déjà familiers pour le son. En 1975 et 1983 j'avais filmé deux courts-métrages dont j'ai déjà parlé et dont le second, Eponine, comportait des « effets spéciaux » destinés à servir le récit. Je piaffais à l'idée de réaliser une grande pièce audio-visuelle dont je serais le réalisateur.

Une pièce non narrative et non auto-biographique, j'insiste sur ce postulat. La forme est très importante dans le cinéma de fiction : sans elle, la plus intéressante des histoires tombe à plat. Mais alors cette forme est « invisibilisée », comme on dit aujourd'hui, par le récit : c'est à ce dernier qu'on impute l'intérêt qu'on porte à celui-ci, et les émotions qu'il procure. Pourquoi je voulais m'attaquer à 2h30 de vidéo non narrative, tout en maintenant d'un bout à l'autre, par la forme et le rituel, de la tension et du suspense, je l'ignore toujours. Après, je me suis dit que je ne recommencerais pas. Peut-être m'étais-je égaré, comme Tati a eu le sentiment de s'être égaré après la réalisation (et l'échec commercial) de son film Playtime. Longtemps mon œuvre m'a laissé insatisfait, et ce n'est qu'avec l'édition Motus de 2014, qui m'a permis de faire beaucoup de retouches, que j'ai pu la considérer comme « faite ».

Que l'on me comprenne bien : en me convertissant sur le champ à la suggestion de Christiane d'incorporer ma musique, je n'éprouvais pas un sentiment de soulagement, du genre : chouette, je vais pouvoir retrouver mes sons et mes habitudes. En fait, je répugnais à mettre des images sur des musiques concrètes issues de moi, surtout des musiques qui avaient préexisté à ces images, mais en même temps je sentais que cette répugnance créait en moi une résistance autrement plus stimulante que si j'avais travaillé sur les musiques des autres compositeurs cités plus haut. La musique ne résiste pas assez, d'habitude, à son enrôlement dans un film ; tant mieux pour ce dernier quand il en profite, mais je voulais faire autre chose.

Il me fallait trouver des solutions pour que les images aient elles-mêmes leurs lignes, leur forme, et qu'elles ne soient pas un simple défilé d'effets visuels, de paysages. Pour le Credo, j'ai eu l'idée de partir d'une scène que j'avais filmée en 1978 rue du Faubourg-saint-Antoine, à l'époque où cette rue de Paris alignait encore beaucoup de boutiques d'ameublement, de luminaires, etc... Trois personnes s'étaient arrêtées devant la vitrine d'un magasin de lustres, et je les avais filmées depuis le trottoir d'en face, de dos ; entre elles et moi passaient des voitures, des bus, des camionnettes. J'ai fait de cette image très ralentie, que j'avais mise en noir-et-blanc, l'image-clé du Credo. Les trois personnes donnent l'impression d'écouter avec nous... et de regarder avec nous quelque chose qu'on ne voit pas, tandis que le temps passe latéralement ; pour le Gloria, j'ai créé à la table d'effets numériques du studio de Périphérie Productions des ronds qui s'agrandissent à partir d'un centre et qui créent d'eux-mêmes ce que j'appelle des lignes de fuite temporelles. Dans tous les cas, ces images n'illustrent pas ce qu'on entend, de même que le son ne bruite que fugitivement ce qu'on voit, même – c'est piquant - dans la série des 14 stations, le seul épisode où j'ai gardé le son synchrone de la prise de vue vidéo. Je filme une petite table de bistrot avec mon verre de vin entamé, sur une place de Compiègne, et l'on entend des gens qu'on ne voit pas, des appels hors-champ. Il y a toujours un vide, un fantôme, entre ce qu'on entend et ce qu'on voit.

Nous étions en 1995 lorsque j'ai entamé la partie principale du montage, et le support final devait être une bande vidéo Beta SP, support qui, comme la banale et très courante cassette VHS, et contrairement à la bande audio libre, ne permettait pas le montage mécanique, à cause du principe des têtes à tambour. Il fallait copier au fur et à mesure. Il était difficile d'avoir un repentir en milieu de montage, et si l'on trouve un peu trop long tel plan situé entre 3 et 4 minutes à partir du début, alors qu'on a déjà monté 15 minutes, on ne pouvait pas raccourcir le plan trop long en coupant sur une copie de travail (comme avec le film) ou sur le fichier numérique (comme en montage dit virtuel, pratiqué aujourd'hui universellement). Il fallait repartir du plan litigieux, et effacer ce qui avait été fait ensuite ; on peut aussi, certes, copier sur une autre bande vidéo, mais alors cette nouvelle copie altérait plus ou moins l'image. Il fallait faire avec ces contraintes.

Il y a eu quatre monteurs : moi-même pour certaines parties, mon amie Catherine Vilpoux, qui avait déjà travaillé sur le court-métrage Eponine, qu'elle avait contribué à rendre plus rapide, un autre monteur professionnel mauvais coucheur (il n'admettait pas qu'on travaille comme je le faisais, à l'intuition, et voulait que chaque idée soit motivée logiquement), et une monteuse qui était tout le contraire et se prêtait au jeu, Marie-Jo Duars. Anne-Marie, co-productrice du film avec moi, nous avons travaillé pour deux épisodes au CICV de Montbéliard, mais surtout à Bobigny dans la régie de Périphérie Productions, qui permettait des effets numériques mais n'avait pas encore le montage dit virtuel.

Ce processus n'aurait pas été possible sans la participation enthousiaste, pour la production, de Périphérie, association créée par Jean-Patrick Lebel et Claudine Bories. Je connaissais depuis longtemps le nom de Jean-Patrick (1942-2012), car il faisait partie de ces communistes éclairés de la revue Nouvelle critique qui avaient été la cible des rédacteurs des Cahiers du Cinéma durant la période « maoïste » de cette revue, au cours des années 70 (quand je suis entré pour six ans aux Cahiers, elle en était sortie). Ce n'était pas seulement un homme de coeur, c'était aussi un réalisateur sensible. J'admirais (sans m'en étonner, car j'appréciais déjà la qualité morale et spirituelle de beaucoup de communistes dans le domaine de la création) qu'un athée soit ouvert à mon projet de messe-vidéo, parce que la démarche de celle-ci lui paraissait innovatrice.

Néanmoins, si, outre la forme générale de la Messe, il y a un moment qui me satisfait particulièrement, c'est l'Introït : la musique concrète qu'on y entend – des rythmes de frottements périodiques et plaintifs, mélangés à de brefs gargouillements de sons électroniques - a été montée par rapport à l'image et n'existait pas préalablement. En 1991, nous séjournions Anne-Marie et moi pour les vacances chez mon père, et avec la voiture de location que conduisait Anne-Marie, nous nous promenions aux alentours : un jour où nous roulons vers la plage d'Argelès, éclate un orage spectaculaire : des estivants en maillots de bain fuient précipitamment le déluge pour regagner leurs caravanes, leurs appartements ou leur voiture : j'ai filmé ce cortège de panique de l'intérieur du véhicule, alors que l'eau ruisselait sur le pare-brise et les vitres, et que les essuie-glaces essayaient de rétablir la visibilité pour la conductrice. C'était un grand plaisir de faire subir à ces images différents niveaux de ralentissement et de déraillages, qui rentrent en danse, comme j'aime à dire, avec ceux de la musique. Au fur et à mesure que l'on rejoint le centre-ville, le cortège s'étoffe, des voix nouvelles entrent dans le son et psalmodient, et quelque chose de grandiose s'installe. J'ai fait par ailleurs de cette « entrée » le support du long générique de début.

Je n'aurais pas non plus eu l'énergie de faire cette œuvre sans la perspective d'une création le 31 août 1996 au Festival d'Art-Vidéo de Locarno, en Suisse, sur les bords du Lac Majeur. Cela grâce à Robert Cahen, ainsi qu'au directeur de ce festival Marco Maria Gazzano (1954-2022), qui nous a quittés l'année dernière. C'était un homme merveilleux lui aussi, qui aimait et défendait la beauté ; ces mots peuvent paraître banals, mais dans certains cas ils sont vrais.

Dans mon idée première, cette Messe pour un écran et un orchestre de haut-parleurs devait être projetée, sans autre intervention de ma part que celle de l'acousmoniste à la console. Deux semaines je crois avant la création à Locarno, saisi de crainte à l'idée de voir sur l'écran défiler mes images sans les aider, je décide subitement d'y ajouter des interventions vocales en direct, relayées par un micro, comme j'avais vu faire à mon ami Ghédalia Tazartès sur ses bandes magnétiques. La Messe était devenue une performance, avec une certaine marge d'improvisation, mais qui m'invitait à psalmodier, à rugir, à marmonner, parfois à hurler en direct, comme un officiant, tout en m’occupant du niveau des sons et de leurs voyages dans les haut-parleurs.

C'est ce que j'ai fait le soir de la création, au Théâtre de Locarno, à 21h. Je ne sais plus, en réalité, que ce que j'ai « fait » exactement, car j'étais dedans, comme porté ; mais plusieurs personnes ont été impressionnées et transportées par cette forme géante : Sandra Lischi a consacré à cette soirée un bel article, et le vidéaste et professeur argentin Jorge La Ferla, qui était là, m'a invité à la redonner dans les mêmes conditions à Buenos-Aires, la même année. Ce fut notre premier voyage en Argentine. Plus tard, je « jouai » la Messe de terre à Turin, à Bruxelles (à l'invitation d'Annette Vande Gorne), à Montréal, et deux fois près de Lille, à Mons-en-Baroeul, dans les manifestations du centre Heure exquise. Puis, en 2003, le 25 mai exactement, le GRM – où j'avais réalisé non seulement une partie des musiques concrètes qu'on y entend mais aussi, avec l'aide de François Donato, une grande partie du mixage final pour tout ce qui n'était pas pré-mixé – se décida à programmer la Messe de terre, que je lui avais déjà montrée en performance privée. J'hésitais à refaire mes interventions en direct : j'avais le trac, je n'étais plus certain d'avoir le tonus vocal pour intervenir (toujours sur le coup d'une longue hospitalisation qui remontait pourtant à plus de deux ans), mais je l'ai fait. Les conditions n'étaient plus les mêmes : je n'étais plus seul avec l'œuvre, mais Jonathan Prager était à la console au milieu du public, et moi sur la scène, que je connaissais bien, de l'Auditorium Messiaen. Une scène que je devais occuper par ma voix et mes actions, et je ne sais plus comment je l'ai assuré, car je ne pouvais plus me replier sur mon rôle d'acousmoniste. Dans ce très grand lieu, l'écran ne me semblait pas assez grand, la projection pas assez lumineuse. Les réactions à la sortie étaient forcément rapides (il fallait vider les lieux, comme souvent à la Maison de la Radio), et l'œuvre était tellement longue. Bref, mon sentiment était mélangé.

Le lendemain, heureusement, j'ai eu au téléphone un appel de Geoffroy Montel ; ce qu'il m'a dit sur ses impressions m'a tellement remonté le moral que je lui ai demandé s'il pouvait me l'écrire en détail, ce qu'il a fait. Je le connaissais depuis que je l'avais rencontré l'année précédente à Rennes, avec son ami Christophe Esnault, à la sortie d'un concert de Motus où mes œuvres étaient jouées. C'était un 30 mai, et avec Denis Dufour, Geoffroy, Christophe et moi, nous avions dîné à la Brasserie de la Chope. Je notais tout à l'époque. J'ai même noté la « contrepéterie du jour » affichée sur un mur de ce restaurant, et je n'arrive plus à la résoudre : « un ski vole à la chute de Marielle » (?) (P-S avant d'envoyer le blog : j'ai trouvé).

Lorsque quelques années plus tard, Olivier Lamarche a proposé, pour Motus, de l'éditer en DVD, j'étais au départ à la fois content et inquiet : je n'étais pas satisfait de certaines parties, mais avec Jérôme Bloch, comme je l'ai dit, nous avons bien retravaillé l'œuvre pour qu'elle puisse être donnée sans aucune autre performance que celle de l'acousmoniste à la console, rôle que Jonathan et moi avons tenu en nous relayant, dans le concert que j'évoquais il y a une semaine.

Mais j'ai beaucoup anticipé et il me faut revenir en 1996, quand ce qu'on appelait l'an 2000 s'approchait à grands pas, et que l'énormité (purement symbolique) de cette échéance semblait écraser tout le reste. J'étais à la fois ému de l'ambiance qui avait régnée à Locarno autour de ma création, et inquiet de ce que j'allais en faire. J'ai dit que la Messe de terre n'était pas pour moi une œuvre de musique concrète. Je ne voulais pas renoncer à cette dernière, notamment parce que la Missa obscura m'attendait. Pour cette deuxième messe j'envisageais un autre titre, emprunté à un roman poignant d'Ernst Wiechert, sur un allemand anti-hitlérien passé, comme l'auteur du livre, par le camp de Buchenwald, Missa sine nomine.

C'est curieux, mais voilà qu'en me retrouvant au carrefour en Y que j'ai créé en concevant une Messe siamoise, et devant l'image ci-dessus de ce plan où le temps est mis à la fois en abscisse et en ordonnée, j'ai le sentiment de retrouver (bis, c'est voulu) le sentiment d'être perdu. Cela me remet en mémoire une comptine sans fin que notre père René Chion aimait ressasser (lui qui ne chantait jamais), que je peux citer par cœur, dont la mélodie est toujours dans ma tête et dont je n'ai jamais cherché la source. À l'instant, pour la première fois de ma vie, j'ai tapé Seine/Morgue/Orgue sur le moteur de recherches, et il me donne des versions diverses, avec plusieurs variantes pour les paroles. Je reproduis ici celle qui est gravée en moi depuis l'enfance :

« Je suis la Seine jusqu'à la Morgue,

Mais ayant perdu mon chemin,

je demande à un joueur d'orgue

s'il connaît la Chaussée d'Antin.

Arrêtant sa manivelle,

Il me dit : je connais l'endroit,

Suivez la Seine jusqu'à la Morgue,

Et après, c'est toujours tout droit. »

Toujours tout droit, toujours tout droit... Facile à dire après coup ; heureusement, j'avais en 1996 des tas d'activités au jour le jour à assurer, des projets et des propositions aussi, et sans le savoir, j'avançais. Forcément.

(à suivre)