Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRÈTES, 8. LE PRISONNIER DU SON et LA MACHINE À PASSER LE TEMPS, 1972

11 septembre 2022

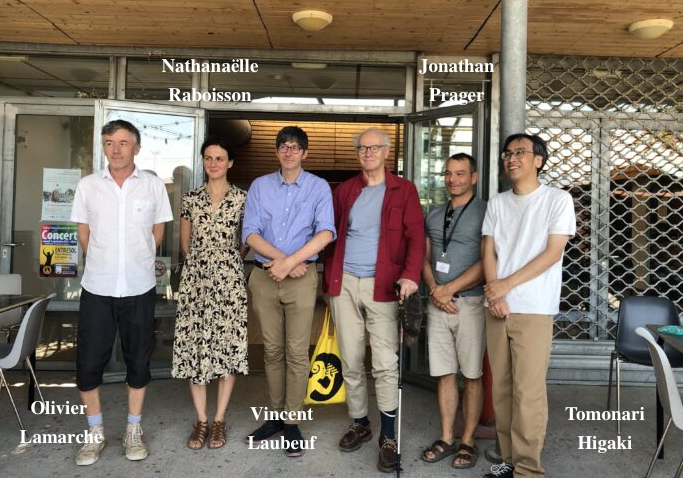

Avant d'aborder l'évocation des premières œuvres que j'ai faites à l'époque où j'appartenais au Groupe de Recherches Musicales de l'ORTF, j'ai eu envie de marquer ce qui est déjà un heureux, bien que tout récent, souvenir : mon invitation au Festival Futura 2022 de Motus, à Crest (Drôme). Ci-dessus, sur cette photographie prise le 27 août dernier par notre ami Alain Gonnard, je suis entouré par une partie de l'équipe de Motus – notamment son directeur, le compositeur Vincent Laubeuf, et certains de ses animateurs, compositeurs et interprètes « acousmonistes » (comme j'aime dire) - d'autres, comme Eric Broitmann, étant occupés par un concert à répéter, une tâche à assurer. Après Denis Dufour le 24 août (à l'origine de cet événement annuel, puisque fondateur de Motus et de Futura), Michèle Bokanowski le 25, et avant François Bayle le soir du 27, j'avais eu l'honneur de me voir consacrer la veille au soir un concert-portrait entier. J'en avais fixé le programme (Le ciel tremble, dont je vous ai déjà parlé, La Ronde, 1982 sur laquelle je reviendrai bientôt, Le cri de 2017 et une version longue du Souffle court, deuxième mouvement de ma Symphonie concrète, La vie en prose, 2010, éditée par Brocoli), mais c'était Olivier Lamarche qui en avait été l'acousmoniste. Ces quatre pièces étaient présentées pour la première fois dans leur version titrée et sous-titrée en anglais (sur écran noir). On peut trouver sur le site de Res Musica un compte-rendu de l'ensemble du Festival par Michèle Tosi, illustré par d'autres photos d'Alain Gonnard.

Le matin du jour où a été prise celle qu'on voit, Michèle avait eu la gentillesse d'être à mes côtés pour une rencontre avec le public, où ses questions et sa présence ont été précieuses. Lors du petit débat qui suivit notre dialogue, fut émise par un des auditeurs une question fort pertinente sur le rapport, dans Le ciel tremble, entre la voix du déclamateur et les sons qui l'entourent : qu'est-ce qui les unit, n'est-ce pas une simple juxtaposition ?

Importante question en effet : dans la musique où l'on chante, comme je l'ai souligné dans ma réponse, le fait que le texte soit chanté tend à dissimuler, à camoufler le fait qu'un texte même chanté continue d'appartenir, par sa nature linguistique et quelle que soit la langue où l'on chante, à un niveau totalement hétérogène à celui de l'ordre musical, à ses notes, ses timbres, ses rythmes. C'est valable aussi dans le rap et le slam, aurais-je pu ajouter, où le fait que ce texte soit scandé, et qu'il y ait des rimes ou des assonances, peut créer l'illusion que le texte est mis en musique, mais en réalité, rien du langage ne peut être « mis en musique ». Même quand on fait du malaxage électroacoustique de consonnes et de voyelles, comme dans l’œuvre de Luciano Berio d'après quelques lignes de l'Ulysse de Joyce, Omaggio à Joyce, 1958, la fusion texte/musique reste une utopie, un pieux mensonge. C'est un vieux débat de l'opéra, qu'aborde remarquablement, entre autres problématiques, l'ouvrage de Michel Gribenski Le chant de la prose (voir mon blog Sans visibilité chapitre 14, du 28 février 2021), et que thématise l'opéra de Richard Strauss Cappricio. J'y suis sensible, comme à tout ce qui manifeste une irréductible division. Cette division est pour moi consubstantielle à notre vie d'humains, et tout ce qui sent l'unitarisme, mot que j'ai forgé et qui rime avec « purisme », m'inspire une certaine répulsion.

N'importe quelle musique comportant du texte est de ce fait clivée, elle se déroule au moins sur deux niveaux. Ce qui ne pose d'ailleurs aucun problème, à condition de l'assumer. Le problème n'arrive que quand on maintient la convention du texte chanté sans avoir de projet vocal. Dans des opéras contemporains de Dusapin ou Manoury, comme je le soulignai à Crest lors de cette rencontre du 27, on se demande pourquoi les personnages chantent au lieu de parler, tant il manque au compositeur un tel projet.

Une forme de musique dramatique dans laquelle le texte n'est pas chanté, mais dit, déclamé, hurlé, murmuré, comme celle que j'ai pratiquée à plusieurs reprises, est en un sens plus franche. Cela existait d'ailleurs aux 18e et 19e siècles sous le nom de mélodrame – terme que j'ai repris lorsque j'ai fait, début 1972, comme jeune membre du GRM, ma première œuvre de musique concrète relevant de ce genre, Le Prisonnier du son. La différence, avec la musique concrète, c'est que le parlé est fixé, donc ses cadences, ses valeurs d'espace, de timbre, sont intégrées dans la composition, comme l'est dans un film le jeu de l'acteur. Une voix a ses rythmes, sa présence, son timbre clair ou assourdi, comme les autres sons, mais ne se fond pas avec eux.

Voici comment la notice de l’œuvre présente celle-ci :

« A l'époque où j'ai entrepris le Prisonnier du Son, j'étais facilement captivé par les sons du haut-parleur et noyé sous leur abondance, d'où l'idée romantique de traiter explicitement cette impasse, à travers des épisodes mettant en scène un héros dans la même situation. (...) Cette pièce a été pour moi, paradoxalement, un geste de libération: aussi bien dans le sens de l’expression que dans celui de la durée et du foisonnement sonore. »

Je n'étais évidemment pas le premier, loin de là, à faire entrer la voix non-chantée dans l'univers de la musique concrète, mais la différence qu'affichait ce Prisonnier (et qu'afficheront plus tard Diktat, 1979, et La Tentation de saint Antoine, 1984), avec des œuvres antérieures que je connaissais et que j'admire toujours telles que L'Apocalypse, 1968, de Pierre Henry, et la Divine Comédie, 1971, de Parmegiani et Bayle, c'est que ces œuvres de mes aînés sont des récits au passé, conformément à leur source littéraire, tandis que les miennes sont du théâtre avec des personnages de fiction qui parlent et vivent au présent, comme dans les monologues de Tchékhov, ou le monodrame de Schoenberg Erwartung (référence qui est venue spontanément à l'esprit de Michèle Tosi).

Dans le Prisonnier, le rôle a été écrit « oralement, dans un face-à-face avec les sons , comme s'ils étaient des êtres vivants», il leur parle, les interpelle, réagit à eux, etc... A tout moment du tournage sonore, puisque j'étais l'interprète, je pouvais inventer un texte, le dire, et le fixer sur le support, avant de le noter ensuite par écrit... A part la séquence inspirée par Visage de Berio dont je parle plus loin (pour laquelle c'est Roger Cochini, si je me souviens bien, qui a assuré la prise de son), je m'enregistrais moi-même à tout moment, en tout lieu, sur un magnétophone portable ou en studio, ce qui me permettait d'inventer des phrases que me suggéraient les sons : « sons, gardiens du passé », « je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête». Pour le monologue initial, qui intervient six minutes après le début de l’œuvre, « Je suis prisonnier du son », j'ai eu l'idée de parler avec du papier mâché dans ma bouche, de façon à embarrasser et étouffer ma voix (ultérieurement filtrée, pour accentuer l'effet, avec un gros filtre qu'on dirait aujourd'hui « analogique »); pour la séquence du Larsen, je créais les conditions d'un larsen avec ma voix et le haut-parleur qui la rediffusait dans l'espace. Je ne craignais pas non plus de faire entendre les « plops » sur les micros, mon souffle, les coupures sèches faites au ciseau sur la parole, tout cela faisait partie de l'effet dramatique. Des gestes dramatiques, il y en a depuis longtemps dans la musique instrumentale et symphonique (on fait jouer les instruments depuis la coulisse, on met des sourdines aux violons ou aux trompettes), mais ils ne sont plus perçus comme tels. On ne demande pas à un piano ou à un clarinette de faire oublier leur caractère instrumental, mais on continue de demander aux sons fixés sur support de faire oublier qu'ils sont fixés sur support, et qu'ils luttent avec le cadre de ce support, comme un instrument lutte avec ses limites. Étrange, non ?

« Le Prisonnier du son, mélodrame », entend-on au début de cette pièce composée d'octobre 1971 à mai 1972, et ce titre enregistré, scellé avec l’œuvre, je l'ai fait dire par une voix qui n'est pas n'importe laquelle. C'est celle d'Agnès Tanguy, dont j'ai été un temps l'assistant pour les programmes radiophoniques du Groupe. Très directe et vive, Agnès, qui avait œuvré sur de nombreuses radios publiques et périphériques (au cours des années 50, elle jouait le personnage de « Nanette Vitamine » dans les publicités pour le dessert chocolaté Banania, que j'entendais enfant chez les Fléchelle, sur Radio-Luxembourg) avait conservé le physique et la voix allègre d'une petite « poulbote », comme on disait alors par référence à un fameux dessinateur de titis parisiens. Cela m'avait beaucoup amusé, en entrant au GRM, de rencontrer Nanette Vitamine en chair et en os, et de travailler pour elle et avec elle.

Tout en étant l'assistant de Schaeffer au Conservatoire de Paris, j'avais donc commencé, en 1971, par l'aider pour des émissions, et elle m'a encouragé à en concevoir quelques-unes. Dans l'une d'elles, une satire sur la composition musicale, je me suis amusé à « détourner » comme on dit, le début d'une œuvre pour bande magnétique très fameuse et très forte de Luciano Berio, Visage, 1961, en y ajoutant ma propre voix, sur un texte improvisé, entièrement en « réaction » à ce que la pièce fait entendre : dans une ambiance sonore angoissante, une voix féminine (celle de la cantatrice Cathy Berberian, alors compagne du compositeur), qui bredouille pathétiquement, s'égare, délire, puis arrive à prononcer difficilement le mot « parole » (les mots, en italien) et ensuite s'envole dans le chant. Berio avait beau dire, de façon défensive, que c'était une pièce surtout radiophonique, elle sonne très bien au concert. Caractéristiquement, cette œuvre si expressive et incarnée est moins célèbre aujourd'hui que sa sœur plus « cérébrale » dont je parle plus haut, l'Omaggio a Joyce et Berio lui-même semblait en avoir honte.

Toujours est-il que c'est autour de ce sketche improvisé en studio autour de Visage (je m'adressais à la voix de Berberian comme si c'était celle de la musique même, cherchant à me dire quelque chose) que j'ai composé la première version de mon Prisonnier. Il en constituait le morceau de bravoure, et déclenchait une sorte de crise : le Prisonnier du son n'a pas trouvé pas dans « la » musique une loi pour le guider, il doit rester seul avec ses doutes.

Problème : je n'avais pas les droits d'utilisation de la musique de Berio (que je créditais dans les programmes), et d'autre part la citation que j'en faisais volait la vedette au reste de ma pièce, ce qui en faussait le sens. Je pensais un jour contacter l'auteur pour solliciter son accord. Mais voilà que cinq années plus tard, en 1977 donc, Berio, fraîchement nommé directeur du département électroacoustique de l'IRCAM fondé par Pierre Boulez, réalise et montre à Paris, sous le titre La Voix des voies, un diaporama sur l'histoire de cette musique qui s'affiche très injurieux et méprisant envers Schaeffer et la musique concrète. Dans ce diaporama, le nom de Pierre Henry, c'est dire, n'est même pas mentionné. Depuis 1976, je n'étais plus membre du GRM (qui dans cette circonstance n'a pas saisi l'occasion de défendre son honneur et celui de son fondateur Schaeffer), et c'est à titre personnel que j'ai envoyé une lettre ouverte de protestation à Berio et Boulez, ainsi qu'à la presse française (Le Monde, Le Nouvel-Observateur). Tétanisée par la figure boulézienne, cette dernière n'en a même pas accusé réception. Seule, une revue culturelle où écrivait René Bastian, Le Drapier, l'a publiée. Boulez et Berio en revanche m'ont répondu par des courriers privés; le premier avec morgue et en faisant comme s'il ne voyait pas où était le problème ; le second avec cordialité mais embarras (je l'avais rencontré pour un entretien radiophonique en 1975), mais en renouvelant l'expression de son dédain pour l'amateurisme, disait-il, de Schaeffer et de ses successeurs.

Bref, il m'était devenu difficile de demander l'autorisation pour une citation de Visage ; je m'en suis tiré, quand j'ai redonné l’œuvre en 1985 lors de la rétrospective que me consacraient le GRM et le centre culturel Noroît à Arras, en retirant cet extrait, en ne gardant que ma voix, et en créant l'illusion qu'elle converse au téléphone avec une personne qu'on n'entend pas. C'est cette version qu'a gravée en 1995 Empreintes DIGITALes et qui est la version définitive de l'oeuvre.

Initialement, j'avais signé pour une commande de 20 minutes, et c'est sur cette base que j'ai été payé ; mais j'en ai fait 36. Le GRM a néanmoins accepté, loué soit-il, que l’œuvre soit créée sans coupures le 19 mai 1972 au Musée Guimet, à Paris, puis reprise à Avignon, le 2 août, au Cloître des Célestins (trois jours avant le jour prévu pour mon incorporation dans l'armée, voir le chapitre 2 de cette Histoire de mes musiques concrètes), dans un concert où le critique du Monde Jacques Lonchampt la remarqua. Certes, le GRM depuis n'a jamais traité cette œuvre comme relevant de son répertoire, et même de la musique, mais à son crédit je porte le fait qu'il n'a pas surveillé l’œuvre en cours de réalisation – j'ai par la suite plusieurs fois profité de cette liberté.

Dans le chapitre précédent de ce récit, j'ai raconté comment j'hésitais à l'époque entre plusieurs directions ; tous les types de sons, figuratifs ou non, m'intéressaient, et je n'avais pas envie de choisir. Dans Le Prisonnier du son, je mets en scène cet embarras en jouant un personnage tourmenté que tous les sons captivent, au sens figuré et au sens propre, et je fais tout entrer, j'assume comme un loi de la vie la « contingence » dont je parlais dans le chapitre précédent (voir aussi le blog n°86 de la série Entre deux images). En cela, je me suis inspiré d'une œuvre que je connaissais, et qui reste peu appréciée en France, Lelio ou le retour à la vie, de Berlioz dans laquelle un compositeur se raconte. Du coup, j'ai osé me lancer dans de grandes durées : le début est une grande ouverture dramatique, orageuse et troublante, et la fin (qui refait entendre une partie des éléments de l'ouverture mais lus dans l'autre sens, en inversant la bande magnétique) est comme une destruction du son par lui-même (lors d'une séquence d'orage créée avec des sources disparates, et aucunement issue de l'enregistrement d'un orage réel), puis une sourde reconstruction : j'y ai mis tout ce que j'avais réussi à faire dans l'espace et la durée, avec des sons du synthétiseur Coupigny, plus des sons faits à domicile à partir d'une gourde d'eau secouée, plus d'autres issus de tournages sonores nombreux en intérieur et en extérieur, à Saint-Palais dans la maison de campagne des Julien-Labruyère, à Vaisons-la-Romaine au Théâtre Romain, lors de répétitions théâtrales, dans une scierie (lors d'un tournage sonore commun avec Michèle Bokanowski, qui de son côté avait besoin de sons pour un des films de son mari Patrick), à Mulhouse au zoo, dans les couloirs du Conservatoire de Paris rue de Madrid. Tout pouvait rentrer dans l’œuvre, c'est dit explicitement dans le livret : « n'importe quoi, n'importe quoi pourvu que ça bouge ».

Il fallait créer un minimum de drame : c'est le passage où , le calme s'étant fait, je mets ma voix en situation de danger, c'est-à-dire avec un retour-son qui l'expose à l'effet Larsen. « Où est le temps, où je pouvais parler fort, sans craindre que l'écho de ma voix ne se retourne contre moi ». Une phrase que j'ai trouvée oralement, en m'écoutant parler, en écoutant mes sons. Le Larsen se déclenche néanmoins. A la fin, une sorte de tissu se reconstitue, comme une plaie qui se referme, mais le Prisonnier se lamente : « Le Mur du Son, un instant brisé, se reforme ; des voix, des échos y sont emmurés ; et ma voix, bientôt y sera aussi emmurée. (…) Le Mur du son, le vrai, quand le franchirai-je, quand le franchirons-nous ? ». Le critique Pascal Brissaud, rendant compte de cette œuvre dans le mensuel Répertoire des disques compacts, en 1995, l'a trouvée à se tordre de rire, un comble de naïveté. Moi, elle me paraît sincère et vivante. Elle a d'ailleurs éveillé un vif intérêt de la part de René Bastian, qui en avait entendu un extrait sur France-Musique, et m'a invité à venir la donner à Wissembourg. Nos avons fait ainsi connaissance. Rudolf Frisius, aussi, a beaucoup apprécié l’œuvre et reconnu la filiation avec Lelio, il l'a programmée dans une émission de la WDR, à Cologne, en la faisant précéder d'une traduction allemande qu'il a rédigée lui-même.

Le mur du son, c'était une expression familière dans mon enfance, d'autant qu'il y avait une base aérienne à Creil, et qu'on entendait parfois le « bang » supersonique. Cela m'a fait visualiser ce mur comme une surface sur laquelle achèvent de s'effacer des graffitis.

J'allais oublier de parler d'une « petite sœur » du Prisonnier du son, une de ces œuvres courtes (5 minutes) et sans commande que j'ai parfois composées en marge d'une œuvre plus longue, comme plus tard je composerai La Ronde (24 minutes) en marge de mon long travail sur la Tentation de saint Antoine (1 heure 35). Il s'agit de La Machine à passer le temps, créée le 15 mars 1972 au Festival de Royan, et conçue comme une carte postale de vacances. Les sources sont uniquement acoustiques : une guitare, un piano préparé, une cithare, une fontaine gargouillante où je plongeais des clochettes de vaches. Je laisse le temps stagner un certain temps, sur un rythme paisible, d'une façon qui semble passive et contemplative, puis, cela déborde comme un trop plein, et je reprends une partie de la même séquence accélérée deux fois !

Pour accentuer la solidarité des deux pièces, je cite un extrait de la Machine à passer le temps dans la séquence du Prisonnier sous-titrée L'Usine à sons. Le contexte nouveau en souligne plus le caractère inquiet, hanté. Déjà, j'avais plus ou moins clairement l'idée d'une Comédie sonore à la Balzac, avec des personnages et des thèmes revenant d'une œuvre à l'autre – ce qui deviendra le Nycthemeron, anciennement nommé Boustrophédon. Mais je n'avais encore aucune idée, en mai 1972, que j'allais faire très bientôt, sitôt exempté du Service Militaire, un Requiem.

Voilà, j'ai assuré la jonction avec ce Requiem dont j'ai déjà longuement parlé. J'ai aussi consacré un chapitre à l’œuvre qui l'a suivi, On n'arrête pas le regret, 1975. Cela m'amènera à raconter comment, en 1976, l'année où j'allais quitter le GRM, j'ai commencé, en m'imposant de nouvelles méthodes de travail, un opéra concret qui allait connaître de nombreuses versions avant que je ne m'en estime quitte, Tu. Je lui consacrerai au moins deux chapitres. Il sera beaucoup question du nombre 2, justement.

(à suivre)