Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRÈTES, 2. Le roman d'un Requiem (1/3)

26 juin 2022

En 1985, l'écrivain Alain Melchior-Bonnet, (qui avait apprécié les nombreux articles que j'avais écrits à sa demande pour un Larousse de la Musique en deux volumes), me proposa de rédiger une biographie de Jean-Sébastien Bach destinée au mensuel Historia. En me rappelant que les règles pour un dictionnaire et un périodique de vulgarisation ne sont pas les mêmes, il me donna ce truc: « cher Michel, dans Historia, quand on fait un article biographique, on ne le rédige pas en partant de la naissance et en allant jusqu'à la mort ; cela serait ennuyeux. Commencez par un événement important de la vie de Bach, puis revenez en arrière et remontez jusqu'à cet événement, après quoi vous le dépassez et poursuivez jusqu'à la fin. » Appliquant ce conseil, je pris l'épisode fameux de la rencontre, en 1747, du compositeur avec le roi Frédéric II de Prusse, lorsque celui-ci lui proposa, pour improviser, le thème qui servira de base à l'Offrande Musicale. Mon article fut rendu et publié sous cette forme, et j'étais content d'avoir écrit au moins une fois pour la revue que j'avais vu ma mère lire pendant des années, durant mon enfance, lorsqu'elle se reposait le week-end (s'il y a un au-delà où l'on peut se reposer, comme le rêve la touchante Sonia à la fin d'Oncle Vania, de Tchékhov, je m'imagine facilement ma mère en train de relire tranquillement au Paradis, dans sa chaise longue, toute sa collection d'Historia ainsi que ces auteurs anglais qu'elle aimait, Charles Morgan, Rosamond Lehmann, Rudyard Kipling... A une certaine distance de là - car même au Paradis ils restent fâchés - il y a, lui tournant le dos, mon père. Je le vois, lui, fumer tranquillement sa cigarette en regardant le monde à ses pieds, ou reclasser sa collection de romans de la Série Noire).

Je pense forcément au repos, car Requiem, titre de la pièce par laquelle je vais commencer, en suivant le sage conseil de Melchior-Bonnnet et en n'attaquant pas par mes débuts, est l'accusatif du mot voulant dire « repos » en latin, Requies ; ce sens était constamment présent à mon esprit lorsque j'ai réalisé l'œuvre. Je l'ai composée pour me reposer après de l'avoir faite, et après avoir mis en jeu, non certes ma vie, mais en tout cas le cours que celle-ci allait prendre.

Le Requiem a été entrepris alors que j'avais 25 ans, trois ans après mes toutes premières œuvres, que j'aborderai plus tard. Il sera terminé six mois plus tard. C'est celle de mes musiques concrètes qui a été le plus jouée. Pour l'accueil qu'elle a reçu, je vous renvoie au blog n°31 du 17 janvier 2016, de la série Entre deux images, toujours accessible sur ce site.

Nous sommes donc il y a 50 ans de là en août 1972, à Paris ; j'habite sous les toits une chambre de bonne que je sous-loue à un autre membre du Groupe de Recherches Musicales, François Delalande, lequel occupe deux étages plus bas un appartement avec sa petite famille. Ma chambre est au 10 rue de Rivoli, mais elle donne à l'arrière sur la rue du Roi de Sicile, très paisible à l'époque. Cela fait un an que je travaille au GRM, avec un contrat à mi-temps et à durée déterminée (toute ma vie professionnelle, même à l'Université Paris III, je n'aurai que ce type de contrat). Ce mois d'août, mon sursis pour le service militaire obligatoire étant allé jusqu'à son terme et ma tentative pour me faire réformer lors de la période dite des « trois jours » ayant échoué, je dois normalement partir à Berlin pour y effectuer ce service. Mais je suis très déterminé à ne pas aller à Berlin, pour y perdre un an en rompant avec mon travail et ma vie parisienne, avec le risque de ne pas pouvoir renouer le fil. Je suis même tellement résolu à me faire réformer que je n'ai pas prévenu le GRM que je risquais de ne plus être là à la rentrée. Avec eux, j'ai fait « comme si » tout allait continuer comme avant.

Afin de partir en camion bâché pour l'Allemagne, je suis convoqué pour me présenter avec les autres engagés au Fort de Vincennes. Je m'y rends en métro (ligne 1 Vincennes-Neuilly, la plus ancienne du réseau), et dès la file d'attente à l'entrée, où chaque appelé attend de se présenter aux autorités militaires, je me coule dans mon rôle, celui d'un mutique dépressif. Je m'y suis préparé, je le joue d'ailleurs à tout moment. On me met « de côté », si je puis dire, et mon départ est retardé, le temps de passer devant un médecin pour savoir si je simule ou non. Il me faut patienter trois jours, au Fort même, dans un petit dortoir avec deux ou trois autres inadaptés ou simulateurs comme moi; même avec eux je continue à ne pas dire un mot, car je sais que je dois rester dans ce rôle et m'y identifier. Cela marche tellement bien que le jour venu de la consultation, une heure avant que ce soit à mon tour de passer, paniqué à l'idée de ne pas réussir et de perdre une année de ma vie, peut-être même toute la vie que j'ai envisagée, je m'évanouis et m'écroule. On me relève et on m'emmène dans une chambre, le temps de me faire retrouver mes esprits. Cet évanouissement non simulé rend crédible ma démarche pour le médecin-psychologue qui me reçoit un peu plus tard. Sur mon livret militaire, le tampon « réformé » est apposé. Le soir même, je reprends dans l'autre sens le métro de la ligne 1 Vincennes-Neuilly (cette ligne si importante dans ma vie) et je descends à la station Saint-Paul, pour regagner le 10 rue de Rivoli et ma chambre de bonne. J'éprouve, comme je ne l'ai jamais éprouvé aussi fort depuis, l'ivresse de la liberté. Et je vais en profiter.

Quelques semaines plus tard, après les vacances, je retourne au GRM et je reprends, comme si de rien n'était (seuls mes parents et mes amis les plus proches étaient au courant) mon travail dans ce Groupe. Début 1972, j'avais composé une œuvre-mélodrame qui m'avait permis d'exorciser ma peur des grandes formes, Le Prisonnier du son (j'en parlerai prochainement, lorsque je vais faire un « flash-back »). Quand le responsable des programmes André Jouve me demande si j'ai un projet de composition, je lui parle d'un Requiem. J'y pense depuis que j'ai entendu, en 1971, celui de Verdi aux Chorégies d'Orange, dirigé par Giulini. L'œuvre est prévue pour durer 20 minutes - elle en fera 37'20' lorsqu'elle sera créée en mars 1973, et heureusement, cela ne remettra pas en cause son exécution. C'est une commande interne du GRM pour laquelle j'ai un petit cachet et la mise à disposition, pendant un nombre limité de séances de deux ou trois heures, de l'un ou l'autre des deux studios-son du GRM au Centre Bourdan : le studio 52 au rez-de-chaussée, conçu comme un studio de radio, avec une cabine de régie et un espace assez grand pour des interprètes, et le studio 54 à l'étage, où se trouve le fameux, et tout récent, synthétiseur Coupigny. Comme je n'ai que peu de temps pour profiter de ce studio 54, je ne le perds pas à fignoler mes programmations et mes branchements, mais j'essaie plutôt, en manipulant de façon sauvage les boutons, les cordons et les fiches, de créer des sons et des séquences susceptibles de m'intéresser. S'ils me plaisent, je les enregistre sur le champ, et je sais que plus tard, je pourrai les remonter, multiplier, filtrer, etc... plus à loisir dans l'autre studio.

(À cette époque, bien sûr, il n'y avait pas de synthèse numérique. Pour apprendre comment faire marcher un magnétophone, employer un filtre ou la chambre d'écho, utiliser la console de mixage, etc, une après-midi suffisait. De même, pour apprendre la façon de faire un collant avec du scotch spécial pour joindre deux morceaux de bande. Le reste, on l'apprenait en s'exerçant. Il n'y avait pas d'assistant technique.)

Je dois préciser aussi qu'être au GRM de l'ORTF, ce n'était pas être payé pour composer toute la semaine aux frais du contribuable. Pendant les six années que j'y ai passées comme membre, j'y ai assuré différentes tâches (assister Schaeffer pour sa classe au Conservatoire de Paris, assister Agnès Tanguy puis, celle-ci partie, reprendre le flambeau pour la production et la réalisation des émissions radio du Groupe, m'occuper des publications écrites du GRM, etc.). La composition, c'était au coup par coup, dans le temps qui restait, et souvent, les cachets pour une commande n'étaient pas énormes. Dans ce cas, et contrairement à ma future Tentation de saint Antoine, il n'y avait aucun budget pour payer, même modestement, des comédiens. D'où les choix vocaux que j'expliquerai dans le prochain blog, et qui n'ont rien à voir, n'en déplaise à l'historiographe du GRM, avec l'amateurisme, cet épouvantail.

Il y avait d'ailleurs le plus précieux : la liberté artistique. Jusqu'à la création en concert, on vous fichait la paix ; ce n'est pas comme une commande passée par un interprète soliste ou un orchestre, et qui vous oblige souvent à les « mettre en valeur ». Tant mieux si le compositeur sait mettre de l'âme dans cette virtuosité (Bartok, Liszt, Saint-Saëns et bien sûr Mozart, tous interprètes solistes et pas seulement compositeurs, ont su le faire), mais quel dommage pour un compositeur comme Henri Dutilleux, qu'il ait dû être amené à « mettre en valeur » un violoncelliste, fût-il aussi grand que Rostropovitch.

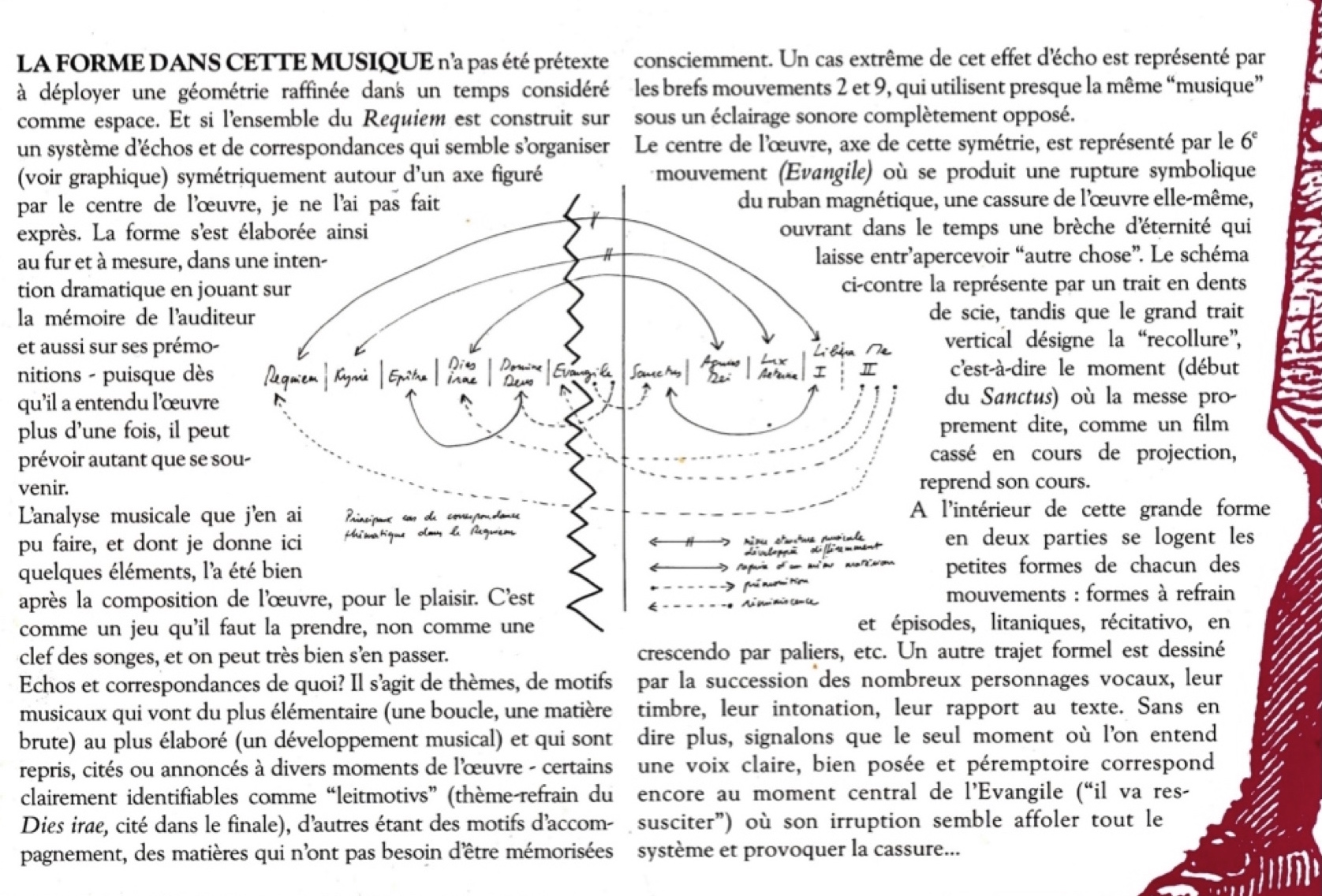

Assez vite, je décide que l'œuvre aura une forme en arche, symétrique, inspirée par celle du Quatrième Quatuor à cordes de Bela Bartok, une pièce que j'aime et sur laquelle le bref essai de Pierre Citron consacré à ce compositeur a attiré mon attention : dans les cinq mouvements, le cinquième répond au premier, le quatrième au deuxième. J'étendrai cette forme à dix mouvements : le 10 reprend (avec un texte différent) des éléments du 1er, le 9 du 2e, etc. Cette forme est un point sur lequel j'ai jugé utile de mettre l'accent, lorsque l'œuvre a été éditée sur disque en 1978, car j'avais remarqué que lorsqu'on fait une œuvre expressive et dramatique, beaucoup de gens croient que c'est facile et qu'il suffit de faire prononcer d'un ton pathétique des mots latins. Cela m'a amené à dessiner (très a posteriori) le graphique que l'on voit ci-dessus. Ce graphique je l'avais dans la tête lorsque j'ai composé l'œuvre, mais ne l'avais noté nulle part.

Les sources sonores principales seront :

1) Les modules électroniques du studio 54, dit Coupigny : on entend les sons que j'ai créés à partir d'eux dans 9 des 10 mouvements ; mais ils y sont rarement sous une forme non transformée, tirée directement du synthé, car je les ai fait passer par des opérations de recopies, de torsions, de filtrages qui en cassent le brillant. Sans masquer leur origine électronique, ce qui n'était pas le but, il s'agit de leur donner du tremblé, du vibrato. Notamment, pour obtenir de ces sons un frémissement vivant et un clair-obscur, comme si c'était un orchestre à cordes, je me suis servi de manipulations courantes à l'époque, comme celle qu’on appelait la réinjection. Cela ne demandait que trois magnétophones en ligne, celui du milieu enregistrant, et celui de droite recueillant et relisant la bande qui vient se ré-enrouler sur l’appareil central. Vous aviez ainsi un phénomène progressant comme une réaction en chaîne, que vous contrôliez par les potentiomètres. Les dégradations successives du son, par la chaîne des copies dites analogiques, lui donnent une fragilité et une tendresse nouvelles - surtout si en plus on intervient manuellement sur le défilement de la bande. La bande magnétique ¼ de pouce, en effet, est souple, elle réagit, tressaute, vibre, comme une corde de violon. Vous pouviez aussi faire des réinjections à une vitesse inférieure à 38cm/sec. La régularité du défilement sera moins rigoureuse, et cela fera un micro-pleurage, des micros-vibrations, surtout si vous utilisez des bandes de faible épaisseur, destinées en principe à des magnétophones d'amateur.

Je me souviens aussi avoir, pour obtenir cette granulation du son qu'on entend au début du Libera me, pincé entre les doigts la bande magnétique - une bande mince pour appareil d’amateur - qu’entraînait le gros cabestan d’un magnétophone professionnel de studio. La bande comprimée entre les doigts et fortement tirée par le mécanisme de l'appareil Schlumberger donnait cette trame discontinue, qui semble une grille à travers laquelle on entr’aperçoit le son ; un tramage du son à même son inscription sur le support. Pour l’Offertoire, j’ai employé des réembobinages dans lesquels la bande, sur laquelle sont fixés des sons du synthétiseur Coupigny, défile très vite à distance de la tête de lecture. Il en résulte un filtrage, plus souple que celui créé par l’appareil officiellement nommé filtre, et qui donne un son à l’aspect flou et aux contours estompés.

2) Quelques instruments tels qu'un célesta, qui se trouvait par chance dans le studio 52, en vue d'un enregistrement de disque, et dont j'ai profité un soir ; un cromorne qui m'appartenait, dont je jouais dans l'ensemble de musique ancienne créé par mon ami Pierre Ginzburg, et sur lequel j'ai improvisé dans un style « free-jazz », en me promenant dans le garage à voiture, chez mon père ; le piano préparé dont je jouais et que j'avais enregistré quand j'habitais chez ma mère.

3) Très ponctuellement quelques objets trouvés : ainsi le chahut fait par le public lors de la création en 1971 d'une œuvre provocatrice de Lukas Foss au Festival de Royan, œuvre qui détournait un solo de violon de Bach. J'avais d'ailleurs assisté à ce concert, et ce chahut très bon enfant, sans violences physiques ni injures, m'avait frappé. Deux semaines plus tard, lorsque France-Musique avait rediffusé ce concert, la chaîne avait, de façon très « sportive », laissé entendre les réactions du public, que j'ai enregistrées alors et par la suite utilisées à deux ou trois reprises dans le Nycthemeron.

4) De petits tournages sonores fait au cours de la même période : notamment une porte qui grinçait dans la maison de campagne de mes amis François et Brigitte Pierre, leurs neveux qui jouaient aux cartes, etc.. Ces tournages ont été faits avec mon propre matériel portable, un Uher Report 4200 à 2 pistes, et une paire de micros Beyer M69.

5) Il me faut maintenant parler des voix, je préfère dire : des personnages. J'aborderai longuement ce chapitre dans le prochain blog, et en dirai un peu plus sur ce que j'ai voulu, plus ou moins consciemment à l'époque mettre dans cette œuvre. Par exemple, il m'arrivait de me redire le titre : Requiem... Heureux qui aime, est heureux celui qui aime. Comme si c'était une œuvre où il devait y avoir aussi, outre mon effroi devant la mort, un certain sentiment de l'amour.

(à suivre)