Blog

MON DICTIONNAIRE SUBJECTIF DE L'ALPHABET : T-U, TU

6 mars 2022

Tazartès / Christiane Sacco / Emmanuel / Karine Sacco / Henry / De Saussure / Virgile / Gide / Lacan / Kaltenecker / Jules César / Lhomond / Suétone / Shakespeare / Desnos / Schikaneder / Mozart / Rahls-Frisius / Christie / Highsmith / Flynn / George / Cornwell / Arvers / Bergman / Berio / Joyce / Baudouin de Courtenay / Coupigny / Ginzburg / Nordin / Resnais / Duras / Ropars / Marie / Liandrat-Guigues / Leutrat / Thomas / Riva / Okada / Fusco / Simon / Andréa / Arnaud

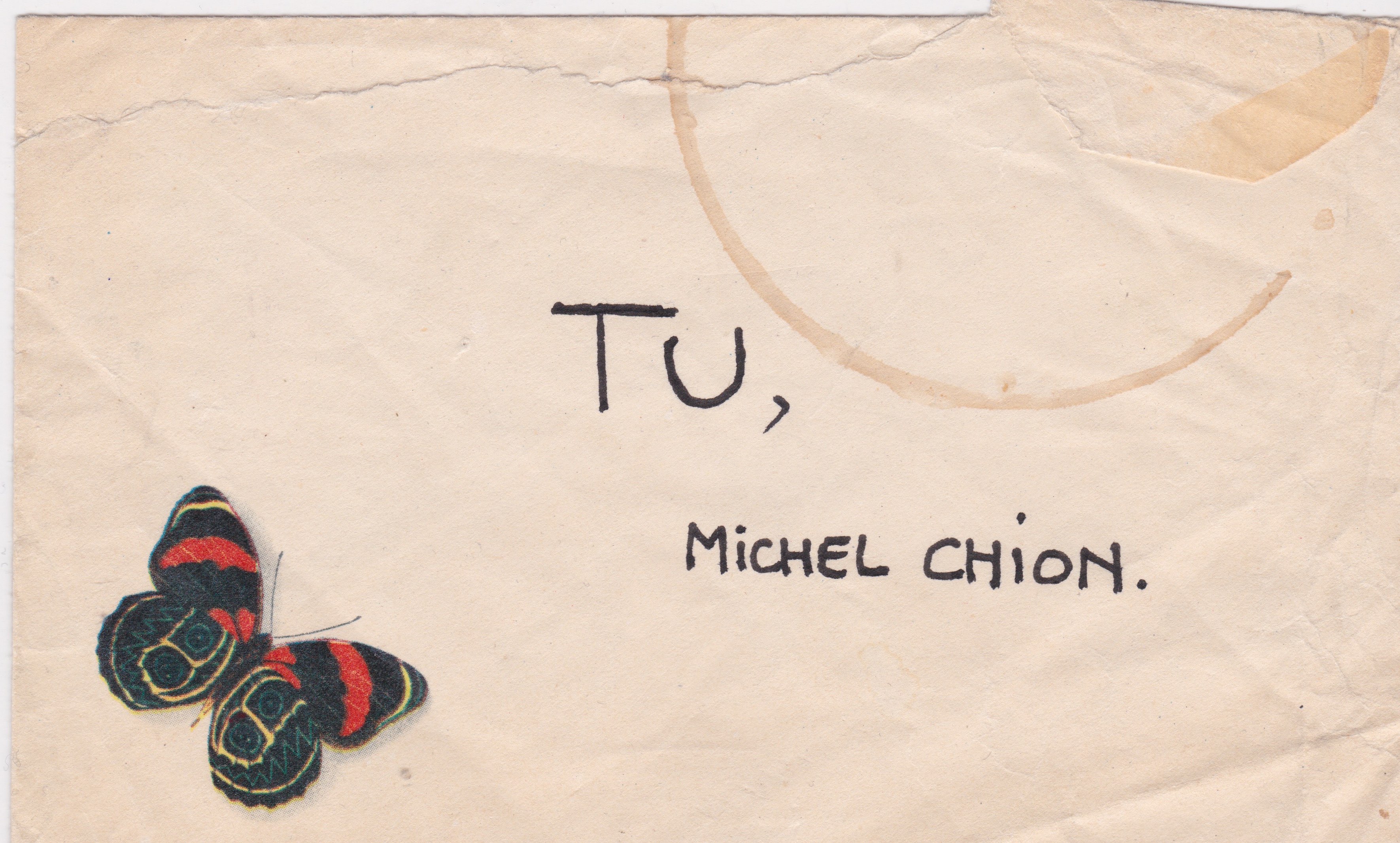

Ceci est l'enveloppe, écrite de la main de Ghedalia Tazartès (voir le blog Sans visibilité, chapitre 12) d'un mot affectueux que ce musicien m'avait fait passer en 1977, le lendemain de la création à Paris d'une première version de mon mélodrame Tu, où l'on entend sa voix (cf. la chronique précédente du même Dictionnaire, à la lettre S). La trace qu'on voit en haut à droite est probablement celle d'un verre de vin ! Quant au contenu de l'enveloppe, il doit être quelque part. En tout cas, on y lit le titre en deux lettres de cette œuvre, et puisque celles-ci se suivent dans l'ordre alphabétique j'ai choisi, pour ce dictionnaire, de les garder groupées. Un bon prétexte pour accélérer l’allure !

Ce sera donc T-U/TU, comme on dit B-A/BA. Pour une fois, en français, qu'un mot se prononce comme il s'écrit ! La façon dont comme ici, dans la langue, un monosyllabe peut souder ensemble une consonne très nette et une voyelle qui lui semble bien appariée, m'évoque le clic d'une fermeture, entre deux bords qui semblent ne plus pouvoir être séparés. Ça tombe bien, puisque mon œuvre a trait à l'amour – même si l'image qui en est donnée n'est pas apaisée et lénifiante. Christiane Sacco devait écrire plus tard, en 1986, dans un texte sur cette musique :

« On l'a toujours su, il y a vite trop d'amour. La musique nous le dit. Cela se désagrège, morceaux épars de toutes parts et forcenés, exaspérés. Trop d'amour.

La nuit nous engloutit, il ne reste que nos cris, cris de fous qui cognent aux murs, fous que nous sommes incapables de nous supporter à aimer.

Tu ne m'aimes plus. Qui m'a aimé ? »

L'année qui suivit cette création dont j'ai parlé, l'écrivain Pierre Emmanuel, alors directeur de l'Institut National de l'Audio-visuel, qui englobait et englobe toujours le Groupe de Recherches Musicales où j'avais réalisé l'œuvre, fit paraître un recueil poétique intitulé... Tu. Le titre avait fait tilt ! J'ai remis sur le métier l'œuvre plusieurs fois, n'en étant pas satisfait, et la version définitive est de 1996. C'est cette version d'une heure que Brocoli a éditée en CD. Elle est la plus complète, la plus compréhensible (la voix narrative de Karine Sacco y relie les épisodes), et rétablit à la fin une partie dont je doutais, mais qui donne à l'œuvre son ampleur opératique ; c'est ce finale qui a enthousiasmé Pierre Henry, présent au concert de 1977. Il semblait sincèrement transporté, dommage qu'il n'en ait jamais reparlé.

Quant au GRM, il était comme souvent méfiant et pincé. J'avoue que la version 1977, où l'on entend beaucoup de texte en allemand, était un peu hermétique. En tout cas – dont acte - , le GRM m'a ouvert libéralement ses studios à trois autres occasions pour retravailler l'œuvre.

Quand j'ai pris pour titre Tu pour évoquer cet impossible qu'est le Couple, ce n'est surtout pas - comme le suggérait un facétieux - l'inversion de Ut, synonyme savant de la note Do. Pas d'anagramme ni de message occulte, mais l'ordre alphabétique dans sa fatalité. On le questionne rarement, celui-là. Or, il n'est rien moins que rationnel, car voyelles et consonnes s'y mélangent sans logique visible. Mais il a été créé historiquement sur des bases très anciennes, et tout ce qui a été écrit ensuite en l'employant, en termes de dictionnaires, mais aussi documents officiels, bibliothèques, index, etc., n'a fait que le verrouiller et le renforcer.

Ici, j'ai un souvenir d'enfance lointain, celui de mon grand frère me disant, comme s'il se parlait : « à quoi ça sert l'ordre alphabétique ? », puis de lui-même donnant la réponse : « on ne pourrait plus classer et donc raisonner ». Peu importe alors qu'il n'aie ni queue ni tête, il suffit qu'il existe et c'est lui qui fait du T et du U français, qu'il fait se succéder, un signifiant capital.

Donc pas de mélange des lettres, de scrabble - mais il faudra que je lise un jour les notes que le fondateur de la linguistique moderne, Ferdinand de Saussure, a prises sur cette question des anagrammes, qui s'était mise à le hanter.

En faisant une recherche à ce sujet, je découvre que le linguiste suisse était particulièrement intéressé par le vers fameux de Virgile : Numero deus impari gaudet, qu'on trouve dans l'églogue VIII des Bucoliques, et qui veut dire : la divinité (deus) se réjouit (gaudet) du nombre (numero) impair (impari) – l'ordre des mots est très libre dans la poésie latine, puisque c'est la déclinaison du mot qui donne à celui-ci sa fonction de sujet, complément, adjectif, etc....

Le contexte, chez Virgile, est celui d'un charme amoureux de « retour d'affection », comme disent les prospectus des marabouts :

« D’abord j’entoure ton image de trois bandeaux de diverses couleurs, et je la promène trois fois autour de cet autel : le nombre impair plaît aux dieux. »

Dans Paludes, André Gide rappelle la blague de potache consistant à traduire ce vers d'une façon risiblement absurde :

« Tu me rappelles ceux qui traduisent Numero Deus impare gaudet par : “Le numéro Deux se réjouit d’être impair” et qui trouvent qu’il a bien raison. – Or s’il était vrai que l’imparité porte en elle quelque promesse de bonheur – je dis de liberté, on devrait dire au nombre Deux : “Mais, pauvre ami, vous ne l’êtes pas, impair; pour vous satisfaire de l’être tâchez au moins de le devenir.” »

Écrit en 1895, Paludes, que j'évoque dans le blog n°30 d'Entre deux images, est un des récits les plus libres et incongrus de toute notre littérature, mais dont Gide n'a pas voulu continuer la veine, peut-être ne le pouvait-il pas. Pour une fois je suis d'accord avec Barthes, qui mettait ce petit livre très haut.

Très « paludophile » également, Lacan a cité à plusieurs occasions la plaisanterie gidienne – ici dans une transcription en ligne de son séminaire de 1974-75 RSI (Réel-Symbolique-Imaginaire) :

« C'est le cas de donner tout son poids à ce dont André Gide dans Paludes fait grand état, à savoir du fameux proverbe : " Numero deus impare gaudet " qu'il traduit : " le numéro deux se réjouit d'être impair ". Comme je l'ai dit depuis longtemps, il a bien raison, car rien ne le réaliserait ce deux (…) s'il n'y avait pas l'impair. Cet impair en tant qu'il commence au nombre trois, ce qui, bien entendu, ne se voit pas tout de suite. »

Cela nous ramène à Tu, car Tu, c'est aussi le toi et le moi, donc le couple, mais un pair impliquant l'impair. Le nombre deux et l'idée de binarité, on n'en sort pas si facilement, les déconstructeurs de l'ordre “cisgenre” en savent quelque chose.

On ne dénoue pas si facilement non plus les nœuds lacaniens. J'ai raconté dans mon blog Entre deux images n°44 comment Martin Kaltenecker, dans un article consacré à ma musique, ampute curieusement la “trivision” lacanienne RSI de son pôle R comme Réel, pour opposer, artificiellement, les compositeurs du Symbolique et ceux de l'Imaginaire, catégorie où il me range. En vérité, les deux lettres de Tu posent crûment la question du troisième terme, et la formule lacanienne : “Le réel, c'est l'impossible” était justement ce que je voulais mettre en évidence.

Tu, comme titre d'une œuvre, résonne donc de différentes façons en français quand on le prononce : 1) le tutoiement, 2) le meurtre, 3) ce qui n'est pas dit. Dans l'emploi qu'on en fait pour s'adresser à quelqu'un, il vient directement du latin ancien, où son occurrence la plus fameuse, tirée d'un ouvrage de l'abbé Lhomond, renvoie précisément au meurtre de Jules César par plusieurs conjurés dont l'un est son fils adoptif Brutus : Tu quoque mi fili...., toi aussi mon fils. Selon Suétone, il l'aurait dit en grec : καὶ σὺ τέκνον. Mais dans la pièce de Shakespeare, Julius Caesar, écrite bien sûr dans l'anglais de son époque, l'empereur assassiné emploie exceptionnellement le latin pour dire sa douleur :

CAESAR Et tu, Brutè?—Then fall, Caesar.

Cela veut dire que le « toi aussi », sous la forme latine du « Et tu », était proverbial lorsque Shakespeare écrivit sa pièce (vers 1599, probablement).

En 1975, donc, je lis Télévision de Jacques Lacan (voir le blog Entre deux images n°95B), qui contient un jeu de mots sur Tu es..., et j'ai l'idée de prendre ces deux lettres pour en faire le titre de cette œuvre, et aussi de la construire tout entière sur le nombre 2 le blog 44, évoqué plus haut). Une œuvre avec beaucoup de personnages et de voix, féminines et masculines.

Il me fallait un livret. Je l'ai emprunté d'une part à des poèmes d'amour souvent désespérés de Desnos, en français et d'autre part à une œuvre qui représente pour moi beaucoup de choses, la Flûte enchantée, de Mozart sur un livret allemand de Schikaneder, dans laquelle il est enjoint aux postulants à l'initiation, Tamino et le peureux Papageno, de ne dire mot. Avec notamment cette scène, qui est dans l'opéra mais non mise en musique, seulement parlée, dans laquelle la malheureuse Pamina ne comprend pas pourquoi son amoureux se tait en sa présence. Chez Mozart, il recouvre la parole. Dans mon œuvre, non. La parole, pour finir, revient à une mystérieuse « voix de l'amour », qui, sur un poème de Desnos, crie l'amour qui n'est pas dit. J'ai voulu que cela soit un bouleversement. L'œuvre se termine à la fois par un torrent d'amour et par le son d'un coup de feu, meurtre ou suicide.

Tout cela a pris chez moi un chemin compliqué, mais je n'aurais pas pu faire l'œuvre autrement. Le principe, dès la première version, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, de duo des langues, à part le moment où justement intervient la voix française de Ghédalia mêlée avec celle de Korinna Rahls-Frisius, en un tressage cataclysmique, atroce. J'ai pensé aux disputes affreuses qu'ont dû avoir nos parents avant que notre père ne quitte le foyer, laissant sa femme et deux enfants en bas âge (dont il essaiera plus tard, sans succès, d'obtenir la garde).

Bien plus tard, mon père m'a dit qu'il était parti parce qu'il craignait de tuer. Façon de dire ou envie réelle ? Dans ce cas, il a deux fois bien fait : d'une part de se maîtriser, et d'autre part de le dire plus tard, de ne pas le taire. Il n'est ni bien ni mal d'éprouver des envies homicides, et le monde est plein de tueurs abstinents. Beaucoup de gens s'en purgent en écrivant, et encore plus nombreux en lisant des histoires de meurtres, et, puisque ces meurtres sont fréquemment ce qu'on appelle désormais des féminicides, les écrivaines ne sont pas les moins brillantes dans ce domaine : Agatha Christie, bien sûr, mais aussi la grande Patricia Highsmith, l'étonnante Gillian Flynn dont je regrette qu'elle publie si peu, la généreuse Elisabeth George (j'aime son monde anglais et ses personnages), et même la professionnelle Patricia Cornwell, qui a créé le personnage de Kay Scarpetta, dont la routine quotidienne alterne autopsies criminelles (elle est médecin légiste) et petites bouffes.

Pour ce qui est de la question du taire, contenue dans le titre, j'ai peut-être aussi pensé inconsciemment (la référence ne m'apparaît qu'aujourd'hui) à un sonnet très connu dans la génération de nos parents, le Sonnet d'Arvers, seule œuvre restée célèbre de ce poète du XIXe siècle. Il y est question d'un amour passé sous silence par celui qui l'éprouve :

« Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,

Un amour éternel en un moment conçu :

Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,

Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.

Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,

Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire.

Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,

N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre,

Elle suit son chemin, distraite et sans entendre

Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.À l’austère devoir, pieusement fidèle,

Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle

« Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas. »

Vous avez vu que le son du verbe « taire » est présent dans les quatre rimes féminines des deux quatrains (mystère, taire, solitaire, Terre), et que l'idée du participe « Tu » pourrait se sous-entendre dans les quatre rimes masculines, correspondant toutes au participe d'un verbe en -voir : conçu, su, inaperçu, reçu. Or notre mère s'appelait Thérèse, son mari était le fils d'une Thérèse, et en se remariant après son divorce, celui-ci a épousé la sœur d'une troisième Thérèse, etc. Même si le prénom était courant alors, cela fait beaucoup de taire pour un seul homme...

J'ai pris la Flûte enchantée aussi à cause de ce qu'il traite littéralement : la guerre des sexes. Bergman, dans son beau film de 1975, a osé rendre le thème encore plus littéral, en faisant de Sarastro et de la Reine de la Nuit les deux parents de Pamina, qu'ils s'arrachent. Cela donne un sens très fort à la scène, que j'ai mise au début de mon drame, où la Reine (avec la voix grande et opératique de Korinna) donne à Pamina un poignard pour tuer Sarastro.

Tu, c'est aussi un son en français, notamment dans le poème de Desnos que je citais au blog précédent. Je n'ai pas cherché à jouer sur les sonorités des mots en les broyant par des procédés électroacoustiques, comme on me conseillait de le faire et comme a fait Berio à partir de quelques lignes d'Ulysse dans son Omaggio a Joyce si réputé, à mon avis surestimé. Le langage étant fait de phonèmes, et le phonème n'étant pas le son (découverte du polonais Jan Baudouin de Courtenay), transformer les sons d'un poème, c'est en faire une bouillie qui n'a plus rien à voir avec le langage. Tu, c'est tu, c'est-à-dire que pour exprimer le caractère implacable de cette syllabe et des trois sens qu'elle évoque, je n'ai pas touché aux voix, mais j'ai créé sur le synthétiseur dit Coupigny (merveille du GRM, dont celui-ci s'est pourtant séparé !) des sons électroniques suraigus, un peu en dessous de ceux qui depuis 2005 constituent mes acouphènes permanents, qui auraient le même tranchant.

La particularité de Tu en français, et ce qui contribue à son caractère abrupt, c'est d'enchaîner une consonne non-voisée, dite « sourde », à une voyelle (comme les mots français « pas » et « fort »). Que l'on compare au « Du » allemand, que l'on prononce comme notre « doux ». Chez Mozart, au premier acte de la Flûte Enchantée, la Reine de la Nuit donne mission à Tamino d'aller libérer Pamina, kidnappée par Sarastro, et pour introniser le Prince elle répète trois fois ce « Du », sur un arpège de Si bémol majeur. Cela amusait beaucoup mon ami Pierre Ginzburg, comme moi enthousiaste de l'opéra de Mozart (c'est à lui que j'ai demandé de jouer pour mon œuvre – seule citation musicale dans celle-ci – le solo de flûte de Tamino sur un instrument baroque) d'entendre, dans le film de Bergman, parlé et chanté en suédois, Birgit Nordin qui interprète la Reine prononcer trois fois un « Du » suédois, car celui-ci sonne comme chez nous « dû », le participe du verbe devoir.

Le son de Tu, c'est aussi un souvenir du film d'Alain Resnais écrit par Marguerite Duras Hiroshima mon amour, 1959, et notamment de son début, que peu de moments égalent dans l'histoire du cinéma (le profil très particulier de Resnais, qui aimait travailler sur des textes écrits par d'autres, empêche qu'il ait la place qu'il mérite dans l'histoire du cinéma français ; Marie-Claire Ropars, Michel Marie, Suzanne Liandrat-Guigues, Jean-Louis Leutrat et François Thomas ont beaucoup œuvré pour qu'il l'obtienne). Ce début est un impitoyable duo litanique où se relaient, sur des images d'un couple mais aussi d'Hiroshima après la bombe, une voix de femme (Emmanuelle Riva), et une voix d'homme avec l'accent japonais (Eiji Okada) : « Tu n'as rien vu, à Hiroshima », dit l'homme, « J'ai tout vu, tout », proteste-t-elle. Cela sur une musique incroyable de Giovanni Fusco, une des très rares musiques trouvées, dans tous les sens du mot, pour l'écran. Le son U et particulièrement le « tu » y prennent un tranchant qui impressionne, notamment dans la voix japonaise d'Okada, à la prononciation soignée. Et quand Elle (les personnages n'ont pas de nom – voir la fin du film) répète comme une litanie le fameux « Tu me tues, tu me fais du bien », de Duras, cela fait sens, et pas seulement son. Ensuite, de manière brutale, l'atmosphère se fait plus joyeuse : « C'est fou ce que tu as une belle peau », dit la femme, dont on voit le visage pour la première fois, « Toi », et le toi est prononcé sur un ton et avec une mimique (ci-dessous) de triomphe et d'appropriation. Toi c'est à moi, semble-t-elle dire.

(Je conseille fortement le film de Claire Simon sur le couple de Yann Andréa et de Marguerite Duras, Vous ne désirez que moi, et pas seulement pour l'interprétation formidable de Swann Arlaud qui joue le compagnon de l'écrivaine – mais j'en regrette le titre, qui fausse le sens de ce qui est raconté en le ramenant à une histoire d'exclusivité amoureuse ; les ricanements idiots qui résonnaient dans la salle du Majestic Bastille, où nous avons vu le film, sont largement, selon moi, imputables à ce titre. Duras était un génie).