Blog

MON DICTIONNAIRE SUBJECTIF DE L'ALPHABET : D

16 mai 2021

de Oliveira / Branco / Gilliam / Paes / Legrand / Colombier / Demy / Silveira / Cintra / De Piis / Leblanc / Leroux / Yaguello / Benad / Barre de Nanteuil / Cappe de Baillon / Brindejonc de Tréglodé / Tillette de Clermont-Tonnerre / Godard / Dolto / Sapir / Lucrèce / Remington / Démocrite / Épicure / Deleuze / Derrida / Grondin / Bruas / Fléchelle

Révéler pourquoi et quand ces personnages du film-opéra de Manoel de Oliveira Les Cannibales, dont l'action se situe au XIXe siècle, se voient pousser des dents de vampire provenant ostensiblement d'un magasin de farces-et-attrapes, serait gâcher la découverte de ce beau film où se mêlent tragédie, opéra et, par touches comme ici, bouffonnerie. Je ne l'avais pas revu depuis sa sortie discrète en 1988 : à l'époque, le réalisateur portugais n'avait « que » 80 ans, et il devait continuer à produire des films jusqu'à l'âge de 104 ans environ, la plupart du temps grâce à l'aide fidèle du producteur Paulo Branco. On a parlé récemment de ce dernier (souvent en mal) à l'occasion de son douloureux litige avec Terry Gilliam pour le film de ce dernier sur Don Quichotte, mais je sais que sans Branco beaucoup d'œuvres importantes de cinéastes souvent jeunes mais aussi parfois plus anciens, et même comme ici très anciens, n'auraient pu voir le jour. Que ces exemples nous soutiennent !

Les Cannibales sont un film-opéra, avec une partition chantée spécialement écrite pour l'écran par João Paes, comme celles de Michel Legrand et Michel Colombier pour les deux films chantés 100% de Jacques Demy Les Parapluies de Cherbourg et Une chambre en ville (voir mon blog Entre deux images n°63). Mais on voit sur l'écran les comédiens familiers du réalisateur, dont Leonor Silveira et Luis Miguel Cintra, mimer (merveilleusement bien) le chant en play-back. La différence avec les deux grands films de Demy cités ici est que le film portugais suppose un orchestre et un chant qui ont l'ampleur et la pompe du grand opéra. Il y est question encore une fois d'amour impossible, il y de la souffrance, de la beauté, de l'horreur, de la satire... et des dents, comme ici - des dents pour, ainsi que le suggère le titre, manger et dilacérer la viande humaine.

Oui, la lettre D – que l'on prononce en français (quand on la prononce) en portant la langue contre le haut des gencives de la mâchoire supérieure – m'amène aux dents, forcément. De Piis, d'ailleurs, dans quatre vers plus laborieux que les autres de son Harmonie imitative de la langue française (téléchargeable sur Wikisource), le souligne en 1785 :

« A décider son ton pour peu que le D tarde,

Il faut, contre les dents, que la langue le darde ;

Et déjà, de son droit, usant dans le discours

Le dos tendu sans cesse, il décrit cent détours. »

Peut-on continuer à prononcer un D – pendant voisé du T, qui ne l'est pas – si l'on n'a plus de dents ? Oui, vous pouvez, essayez donc en portant la langue vers le palais. Il sera reconnaissable par le mot et le contexte, mais la voix sera changée. Lorsque j'essaie moi-même, je ne peux pas m'empêcher de penser au rendez-vous que j'ai fin juin avec mon dentiste.

J'ai dit « quand il se prononce », car il apparaît dans certains mots, ou noms propres, comme la lettre à la fin, qu'on ne prononce pas, qui tombe, en quelque sorte – comme une dent.

Je garde une image de moi, à plat ventre, à l'âge de dix ans, en vacances, en train de lire fasciné Les Dents du tigre, un vieux roman de Maurice Leblanc dans lequel la preuve accablante qui semble dénoncer une meurtrière est la coïncidence parfaite entre l'empreinte qu'ont laissée ses belles dents... sur une tablette de chocolat trouvée sur les lieux du crime, et celle qui figure sur une pomme croquée (Ève, évidemment). Ce roman, je l'avais trouvé dans un appartement meublé en location, à Verbania sur les bords du Lac Majeur, en Italie. Mon père, je m'en souviens aussi, se moquait de mon enthousiasme. Certes, ce n'est pas le meilleur Arsène Lupin. Le titre me hantait plus que l'histoire ; le titre, et le style halluciné, frénétique, de la narration, propre à ces romans fiévreux qu'ont signés Maurice Leblanc et Gaston Leroux au tournant du XXe siècle.

Je reviens aux lettres qui tombent. Dans son joli petit livre illustré Histoires de lettres, dans la collection de poche Point-Virgule, 1990, Marina Yaguello nous dit pourquoi il y a un D qu'on ne prononce pas à la fin de « pied » :

« Dans le mot pied, qui s'écrivait pie au Moyen Age, le D muet a été rajouté par un scribe soucieux de distinguer le pied de la pie, l'accent aigu n'existant pas à l'époque (il ne sera introduit qu'au seizième siècle). Pourquoi avoir mis justement un D pour jouer le rôle de l'accent aigu ? C'est que ce D rétablit le lien étymologique avec pédestre, formé directement sur le latin. (…) Les clercs, étant nourris de culture latine, ont toujours chercher à rapprocher artificiellement par l'écriture deux langues, le français et le latin, qui se séparaient de plus en plus dans la réalité de l'usage parlé. » (p. 22)

Je me souviens aussi de la première fois où l'on m'a fait remarquer que les policiers jumeaux et stupides des albums de Tintin ont quelque chose qui les distingue dans leur nom : il y a Dupond avec un D, et Dupont avec un T. J'avais beau avoir lu et relu les albums où ils figurent, cela m'avait échappé jusque-là. Là encore, la lettre m'était tombée de l'esprit. Dans On a marché sur la Lune, l'un des deux quand il téléphone au professeur Tournesol, précise : « Allo, allo, ici Dupont... avec T, comme Théophile. » C'est le seul album de Tintin que j'ai découvert avant sa sortie en album, au fur et à mesure de sa sortie dans le journal du même nom, à raison de deux pages par numéro.

Le pharmacien qui nous a fait notre première injection d'Astra-Zeneca s'appelle Benad, mais il précise aux clients que le D ne se prononce pas. Une lettre de plus qui tombe, comme une dent : avec l'âge, il est normal que l'on éprouve son corps comme se désagrégeant ou risquant de l'être, même si l'on est bien portant, et si le progrès médical a amené des prothèses.

Le D français me fait aussi penser à la particule nobiliaire « de », plus ou moins arborée, abusivement revendiquée, et qui valait à un certain moment de notre histoire d'être raccourci. Dans un vieux et lourd Bottin Mondain périmé (il date de 1999) que j'ai trouvé près d'une poubelle de notre immeuble, on découvre des noms apparemment anciens et certainement authentiques, comme les Girard de Courtille, les La Barre de Nanteuil, les Cappe de Baillon, les Brindejonc de Tréglodé, et les Tillette de Clermont-Tonnerre.

Peut-être parce que j'ai passé une merveilleuse année à l'IKKM de Weimar où j'étais accueilli pour, sur un sujet de mon choix, L'Écrit au cinéma, traquer les mots et les lettres écrits dans les films, je suis très conscient du caractère sécable et séparable des mots et des lettres, sur lequel Jean-Luc Godard (dont le nom se termine par un D amuï) n'a pas été le seul à jouer. Il m'arrive d'imaginer une situation où, en secouant suffisamment un livre fermé, on en verrait tomber les lettres superflues et amuïes, et les D seraient parmi les premiers : dans les mots les plus courants, pied, fond, rond, second, gond, renard, et des prénoms fréquents, en tout cas, dans ma génération, comme ceux de Richard ou Bernard. En même temps j'aime ces lettres, et ne suis pas du tout en faveur d'une élimination dans l'écrit des lettres non prononcées, pas du tout. Même si l'étymologie qu'elles racontent, fabriquée par des clercs, est parfois erronée (Yaguello donne l'exemple de poids, qui vient non de pondus, mais de... pensum), elles nous racontent une histoire, nous mènent à d'autres mots et d'autres siècles, elles sont un héritage, disait Françoise Dolto (voir Entre deux images n°22 et 23). Mais aujourd'hui où tout un chacun doit écrire avec des moyens étranges et plus ou moins commodes (comme les claviers tactiles des smartphones et des tablettes), on a plus de conscience que jamais du caractère arbitraire et parasite, superfétatoire pour la compréhension, de certaines lettres, et on est parfois reconnaissant à la saisie dite prédictive de les écrire pour nous (je ne parle pas de la dictée vocale, qui semble faire des progrès foudroyants). Lorsque viendra le temps où plus personne n'écrira plus à la plume, au stylo ou au crayon, sauf dans des circonstances exceptionnelles, je ne sais ce qui se passera.

Or, l'écriture cursive à la main, en tout cas en écriture européenne, favorise les ligatures et entretient l'idée d'une solidarité des lettres les unes entre elles, contrairement à l'écriture lettre à lettre qui les sépare, les dispose dans un ordre ostentatoirement distinct de l'ordre alphabétique commun aux langues européennes, et ici décide de QWERTY, là d'AZERTY.

Voici un paragraphe très intéressant de l'entrée Wikipedia français consacré à l'histoire des claviers de machine à écrire :

« Les premiers essais de dispositions de clavier ont été réalisés avec des secrétaires en 1865. La disposition QWERTY, brevetée en 1878, a été spécifiquement étudiée pour éviter les risques de blocage des premières machines à écrire mécaniques produites massivement par l’armurier Remington. Sur ces premières machines à écrire, les tiges des touches voisines se coinçaient fréquemment l’une avec l’autre. La disposition QWERTY a donc été conçue afin que les lettres les plus fréquemment contiguës dans les mots de la langue anglaise correspondent à des « barres à caractères » (les marteaux frappant le papier) les plus écartées possibles, ce qui limite les risques de blocage des tiges. Les touches correspondantes sur le clavier, directement reliées aux barres à caractères se retrouvent elles-mêmes éloignées. La conséquence est une accélération de la frappe par rapport à une situation où les barres se coincent, et un ralentissement par rapport à un système qui n’aurait pas de barres. »

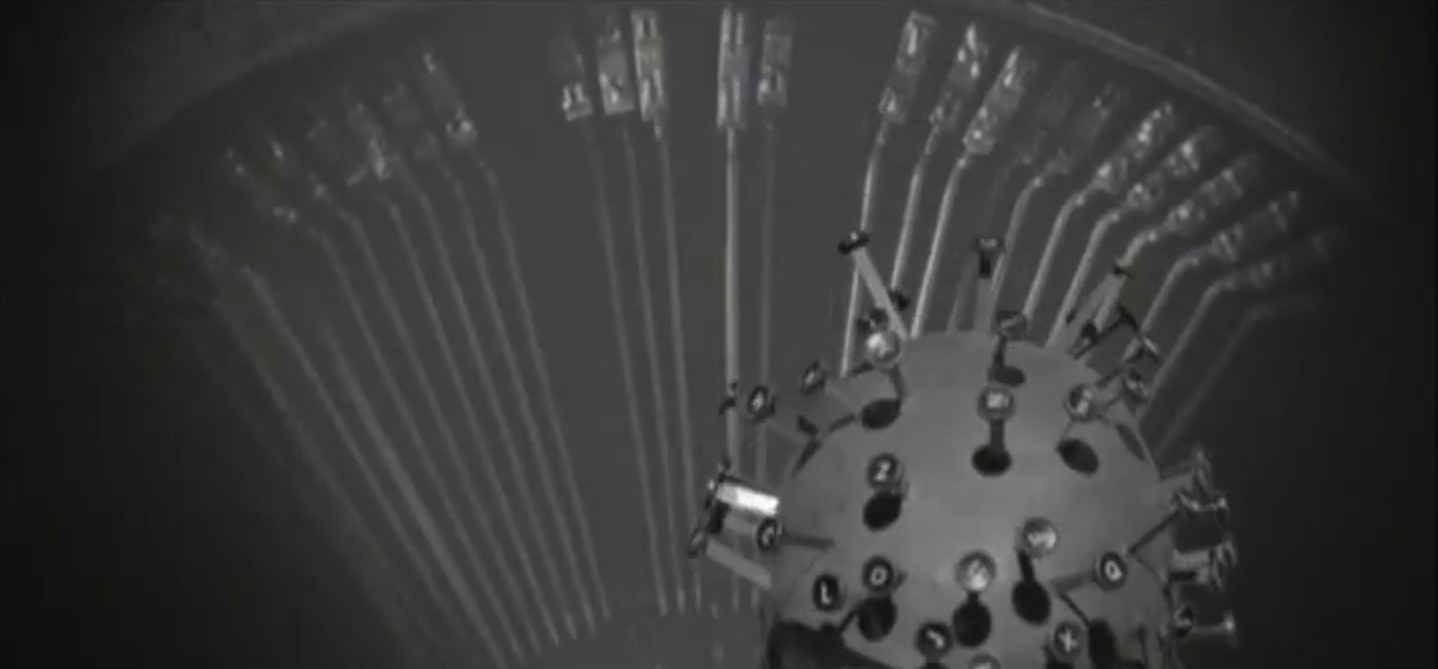

Ci-dessous une image d'un film très poétique de l'Argentin Esteban Sapir, La Antena (sorti en France sous le titre Télépolis) : pour dépeindre un monde où la voix est interdite par le pouvoir et on ne s'exprime que par écrit, l'auteur a imaginé et fait construire d'extravagantes machines à écrire, comme celle-ci, où les lettres dispersées semblent émerger d'un crâne.

Dispersion, cohésion : dans l'exposé de son système atomique, l'auteur latin de De rerum natura, le poète-philosophe latin Lucrèce postulait que les atomes dont tout ce qui existe, animé et inanimé, est composé, tombent dans le vide (la notion de force gravitationnelle n'était pas encore précisée, et il était « naturel » que les objets tombent). Comment alors peuvent se former des objets et des êtres ? C'est là qu'intervient la fameuse théorie du clinamen, inclination, déviation, mot propre à Lucrèce, qui aurait pu le forger d'après le verbe latin d'origine grecque clino, clinare : incliner, faire pencher.

«.. corpora cum deorsum rectum per inane feruntur

ponderibus propriis, incerto tempore ferme

incertisque locis spatio depellere paulum (...)

quod nisi declinare solerent, omnia deorsum

imbris uti guttae caderent per inane profundum... »” Les atomes descendent bien en droite ligne dans le vide, entraînés par leur poids mais il leur arrive, on ne saurait dire où ni quand, de s'écarter un peu de la verticale (...) S'ils ne s'écartaient pas, tous, comme des gouttes de pluie, ne cesseraient de tomber à travers le vide immense”

Au livre I, l’auteur donne les lettres de son propre poème comme une image de la façon dont les atomes peuvent former des corps solides malgré le vide entre eux et la chute :

“Oui, même dans mes vers, tu vois disséminées de nombreuses lettres communes à bien des mots” (“multa elementa uides multis communia uerbi“), pourtant, les vers, les mots, il te faut l’admettre, diffèrent par leur sens et leur sonorité.”(Lucrèce, I, 823-26) .

Dans L'Écrit au cinéma, je hasarde cette idée que « l’hypothèse atomiste des philosophes antiques comme Démocrite, Epicure, aurait pu être suggérée par l’exemple même de l’écriture alphabétique, qui en serait plus que l’illustration mais la source. »

Me frappe particulièrement dans le poème de Lucrèce l'étrange clause double du « incerto tempore » et du « incertisque locis », « en des temps et des lieux incertains », et m'interpelle la fragilité de ce clinamen qui empêchent les atomes de tomber en pluie, en gouttes séparées.

Mais alors que le clinamen fait s'agréger des atomes, la declinatio les ferait se disjoindre. Dé- est un préfixe courant dans le vocabulaire quotidien (détacher, déballer, décoller, déshabiller) mais dont on use beaucoup ces temps-ci dans le vocabulaire savant, comme moyen de créer des concepts (déconstruire, déstabiliser, déterritorialisation, dérive, décroissance, très en vogue) comme d'un véritable programme dont l'intitulé même montre ses limites : il postule toujours qu'on dé-fait. Nous serions dans une période en dé-, où l'on préfère dire : « déconstruire le patriarcat » que « promouvoir l'égalité des femmes », et faire « dégager » les vieilles barbes politiques que « recréer la politique » . Il y a eu des périodes en re- : reconstruction, repeuplement, réarmement, et même révolution.

Les créations verbales déjà anciennes de Deleuze et Derrida (tiens ! deux noms en D) continuent ainsi de circuler : déterritorialisation pour l'un, déconstruction pour l'autre. Selon Jean Grondin, dans un texte publié par l'Université de Montréal :

« Dans sa « Lettre à un ami japonais » de 1985, Derrida déclarait catégoriquement qu’une définition de la déconstruction était impossible ou à tout le moins peu crédible : « Toute phrase du type ‘la déconstruction est x’ ou ‘la déconstruction n’est pas x’ manque a priori de pertinence, disons qu’elle est au moins fausse ». C’est que toute ‘définition’ de la déconstruction se prête elle-même à un exercice déconstructeur, dont on peut au moins dire qu’il consiste à développer une méfiance vis-à-vis des mots, des concepts et des certitudes que nous habitons en rappelant qu’aucun langage n’est innocent. »

Qu'un terme soit indéfinissable n'a jamais empêché son succès, ou en tout cas son usage : c'est ainsi que déconstruction se voit employé comme synonyme chic et intellectuel de « démolition, contestation, renversement ».

Nos cousins germains Bruas, français depuis longtemps mais dont une partie avaient grandi à New-York, dans le borough de Queens, en raison de l'affectation professionnelle de leur père, avaient pris l'habitude d'appeler celui-ci, dans la conversation courante, Daddy (tandis que leur mère était toujours « Maman ») et j'étais étonné, enfant, quand nous allions chez la sœur de ma mère à Ville-d'Avray, de cette première exception que je connusse à ce que je croyais être l'universalité naturelle des termes Papa et Maman – deux noms qui font jouer les lèvres. Pour autant Michel Bruas, un de nos oncles du côté maternel, était trop intimidant pour que nous lui donnions du « Tonton ». Pour nous c'était Oncle Michel et sa femme, une des deux sœurs aînées de ma mère, Tante Suzanne. Nous avions bien un Tonton, mais c'était ainsi que nous appelions Robert Fléchelle, le mari de la dame qui nous a logés, nourris, élevés comme nourrice chez elle pendant plusieurs années, bien qu'il n'y eût aucune relation de parenté.

Plusieurs consonnes de la langue française – pas toutes – vont par deux, comme des sœurs, il y a la sœur voisée (D comme Daddy) et la sœur non voisée (T comme Tonton). La sœur non voisée du D, le T, me semble des deux la plus vraie, la plus solide, et je raconterai le moment venu comment Tu s'est imposé à moi comme titre et comme sujet en 1975, quand j'ai entrepris cet opéra de musique concrète qui allait prendre vingt ans, vingt et un exactement pour mener à une quatrième version que je décidai définitive, celle qu'a éditée Brocoli.

Le mélodrame que j'ai composé après la création de la première version de Tu, en 1977, passe de la consonne non-voisée à la voisée : il s'appelle Diktat – où le T, malgré tout, insiste dans le mot même - et combine le motif de la vieillesse-déchéance avec celui de l'écriture qui s'égare (voir Entre deux images n°98). Une machine à écrire électrique à boules perfectionnée - et très lourde ! - , la célèbre IBM qu'on voit dans plusieurs films, que m'avait offerte ma mère et sur laquelle j'ai écrit entre 1976 et 1985 plusieurs de mes livres et de très nombreux articles de dictionnaires et de critique, s'y fait entendre à plusieurs reprises.