Blog

SANS VISIBILITÉ - CHAPITRE 18

28 mars 2021

LA PETITE FILLE AU BOUT DE LA TABLE

Bacharach / Everett / Hogan / Atom / Pickle Pickleton / Carmichael / Hawks / Hemingway / B. de Mille / Sartre / Diderot / Rousseau / Fourest / Bouteldja / Suigo / de Pretto / Maurras

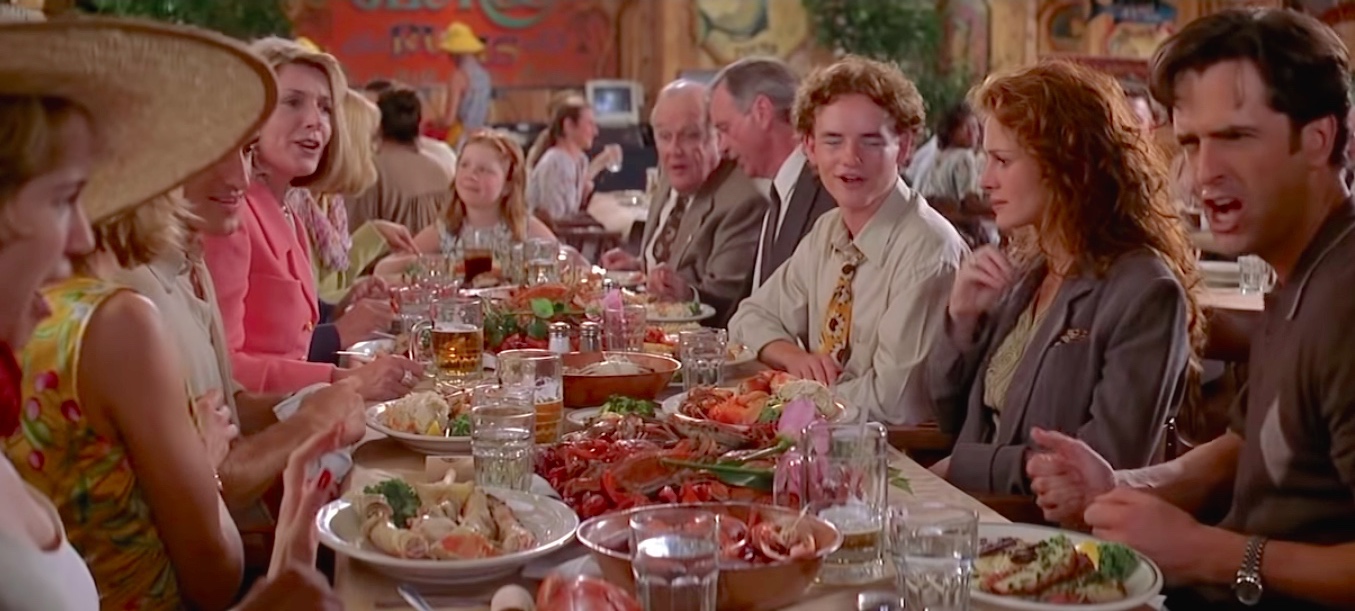

Vingt-trois ans après - que dis-je, vingt-quatre - , malgré la taille des modèles de téléphones portables qu'on voit dans le film et qui le datent irrémédiablement, cette scène de joie collective autour de la chanson de Burt Bacharach I Say A Little Player for You, que lance le personnage de Rupert Everett lors d'un déjeuner de fiancailles et que l'assistance reprend en choeur, continue de fonctionner à merveille. Moment apprécié du film Le mariage de mon meilleur ami, elle se retrouve un nombre incalculable de fois sur YouTube, en général suivie d'une ribambelle de commentaires le plus souvent extatiques, eux-mêmes ornés d'émojis en tout genre. Le réalisateur australien P.J. Hogan, qui avait dirigé (et écrit) un autre film de mariage, mais dans son pays, l'excellent Muriel's Wedding, 1994, peut être content. Moi-même je fais partie de ces millions qui adorent la scène et ne se lassent pas de la revoir, et me joindrais volontiers à ceux qui laissent un commentaire enchanté, mais dans ces dizaines et dizaines d'interventions on a de temps en temps, disons une fois sur 20, la réaction apparemment boudeuse d'une personne qui dit qu'elle s'identifie à la petite fille qu'on voit ici dans le fond, en bout de table, et de plus près dans d'autres plans de la même scène, et qui continue à manger sans être le moins du monde concernée par cet ouragan de communion « trans-générationnelle » (comme on dit maintenant). Ceux qui diraient : quelle bêcheuse celle-là, et quels rabat-joie les auteurs de ces réactions, n'ont selon moi rien compris. La scène en effet ne serait pas parfaite, comme elle me semble l'être, elle serait même insupportable si elle ne comportait pas – simple détail de la fresque – la petite fille au bout de la table que tout cela n'amuse pas, pas toujours en tout cas, mais que le montage de la scène n'épingle pas, ne stigmatise pas (comme un reaction shot mis en valeur peut le faire au cinéma), et c'est très bien que certains puissent ainsi s'identifier à elle en la voyant, alors que peut-être, des proches, des amis, voire la personne de leur vie leur a montré la scène en les invitant à s'y joindre.

Mon idée est donc qu'au cinéma une scène parfaite de « love stream », de joie collective qui se communique dans la salle ou chez ceux qui la regardent à domicile, doit comporter un élément tel que cette petite fille au bout de la table, qui bat des mains mais ne se joint pas, et n'est pas affectée d'ignorer la chanson. La personne qui signe « Atom » (!) peut donc écrire : « (at) 1:47, the little girl just keeps eating, that would totally be me too », et celle dont le pseudo est « Pickle Pickleton » faire cette remarque : « this just reminds me that no matter what, in any given scenario, I’ll still feel out of place at any event ». Toutes deux ont, de par le film, place malgré tout au banquet, à ce genre de circonstances qui pour le moment, ne sont pas prudentes ni civiques dans le contexte actuel, mais qui sont un symbole de rassemblement au delà de...

Moi je sais à qui je m'identifie ici : c'est au serveur de ce restaurant de fruits de mer, qui, heureux hasard, connaît par cœur l'accompagnement de la chanson, et en le jouant très professionnellement sur un piano électrique présent dans la salle, aide tout le monde ou presque à l'entonner. C'est la place que j'aimerais avoir au paradis, si celui-ci existe et si j'y suis admis : celle du pianiste, qu'on écoute ou qu'on n' écoute pas mais qui est partie prenante de l'ensemble, comme le personnage joué par Hoagy Carmichael dans Le Port de l'angoisse (voir mon blog Entre deux images n°22) pour citer le ridicule titre français de To have and have not, de Hawks d'après Hemingway, un de mes films préférés. Au paradis, à mon avis, la joie doit être facultative.

C'est ainsi qu'une foule est vraie. Si je suis tant touché, comme beaucoup de gens je crois, par la scène du passage de la Mer Rouge par le peuple juif dans les Dix commandements de Cecil B deMille (la version de 1956, pas la muette), c'est qu'elle est pleine de détails comme cela. Pour les amateurs de grand spectacle ce genre de détail ne renverse pas le tableau, ne prétend pas le subvertir ou le contaminer, mais y figure la vie. Et il nous permet, qui et où que nous soyons, de le frôler de l'aile de notre identification.

C'est ainsi, selon moi encore, que devrait être l'identité, en dehors de son sens purement légal (voir le blog n°8 de cette série Sans Visibilité) : elle ne devrait jamais oublier qu'en tant que sentiment, elle est identification temporaire à une place, un rôle, une situation imposée ou non. Que comme telle elle est projective, mais qu'elle reste possiblement fluide. La célèbre description, dans L'Être et le Néant de Sartre, du garçon de café qui joue le rôle du garçon de café ne dit pas clairement si le garçon de café, selon le philosophe qui en décrit la pantomime, se prend ou non à son propre jeu, s'il se projette à temps complet : après tout, si ça l'arrange ou l'amuse... Qu'est-ce que cela peut faire au type qui est servi, à l'habitué du Café de Flore en l'occurence, qui de sa place de consommateur a le temps de l'observer, et de croire pouvoir objectiver la mascarade de l'autre ? Je crois que Sartre, qui se dépeint lui-même enfant comme un petit singe (voir Entre deux images n°11) avait des problèmes avec son identité à lui, qui lui collait trop à la peau, et qu'il enviait, sans le dire, cette possibilité de jouer son rôle puis de l'ôter en quittant le travail.

J'ai eu la chance, en ce qui me concerne, de pouvoir gagner ma vie avec autre chose que ma musique ou même l'enseignement musical (mais avec la production radio, l'écriture de critiques, d'articles ou de livres, l'enseignement du cinéma) et donc de ne pas avoir eu à jouer devant ceux qui m'éditaient, me publiaient, me lisaient ou suivaient mes cours, ce que j'appellerais la « danse de l'artiste ». Certes, je n'évitais pas des images qu'on collait sur moi à cette place de journaliste ou d'enseignant, et qui ne me convenaient pas, et j'avais mes tics et mes figures de danse. Mais comme elles ne touchaient qu'une partie de ce qui m'occupait... Mais il doit y avoir dans mon histoire une raison : mon identification, sans doute, à des figures du XVIIIe siècle comme Diderot ou Rousseau, par principe des polygraphes, doit s'originer dans mon évolution personnelle.

Je viens de lire, quelques mois après sa parution, le petit essai-pamphlet de Caroline Fourest Génération Offensée, et je le trouve excellent et pertinent : il pose des questions sur un phénomène que je n'aurais pas cru possible, et qui est la réintroduction de la notion de race par ceux qui à tort ou à raison s'estiment « racisés ». Ils le sont certainement parfois, en tout cas leur nom ou leur couleur de peau interfère avec leurs droits et leur image dans la société, mais est-ce que c'est de ce côté-là qu'ils doivent situer leur identité, mais aussi leur lutte ?

Certes, né français « souchien », comme dit Houria Bouteldja, je n'ai pas par définition ce problème en France, mais j'ai observé plusieurs fois combien tel(le) réalisateur/trice, tel(le) auteur.e en arrivait parfois à se pétrifier dans le leurre, comme substitut d'identité, d'une appartenance à une communauté d'origine réputée être ou avoir été « victimisée », et à infléchir ce qu'il/elle était, racontait, en fonction de cette identité, toujours d'emprunt (voir plus bas). Même chose chez ceux qui s'emberlificotent dans une revendication de « bâtardise » artistique et identitaire qu'ils doivent s'épuiser à réaffirmer et à maintenir jour après jour (en ce moment même, j'entends sur France Info, interviewé par Élodie Suigo, l'auteur-compositeur-interprète Eddy de Pretto qui, à propos d'un album de chansons dédié « à tous les bâtards », ne cesse de s'auto-bonimenter sur ce thème, et dont le discours est une vraie caricature du genre).

Dans les exemples qu'épingle l'essai de Fourest, se rencontre souvent le cas de quelqu'un qui, en Europe ou en Amérique, se plaint que des Blancs de gauche s'approprient l'histoire qu'il pense être la sienne, et veut le leur interdire, y parvient même. Il est vrai que l'art de bien-pensance et la récupération, sous forme d'oeuvre ou de spectacle, des luttes ou des difficultés des autres, m'a parfois énervé moi-même. Je me rappelle ce couple de vidéastes par ailleurs sympathiques que j'avais rencontrés au CICV de Montbéliard, en 1995 (j'y travaillais de mon côté à une partie de ma liturgie-vidéo La Messe de terre) : revenant de Laponie, ils y avaient rencontré non des Lapons, terme qu'ils m'avait appris être dégradant, mais des Samis, peuple autochtone opprimé et spolié par la colonisation suédoise, et depuis ces vidéastes français épousaient avec enthousiasme la cause samie, qu'ils ignoraient la veille, ils en faisaient le sujet de leurs prochaines vidéos humanitaires ; comme on dit aujourd'hui, ils se l'appropriaient. Je comprends que cela puisse énerver des Samis, tout comme certains aujourd'hui n'ont pas envie que l'on puise dans ce qu'ils pensent être leur histoire à eux, d'Afro-américains ou d'Inuits, pour le mettre sur la scène ou sur l'écran : mais de là à interdire de le faire... La posture d'interdiction est la pire des attitudes, notamment sous prétexte d'empêcher une soi-disant appropriation, car elle enferme encore plus dans le piège de l'identification victimaire ceux qui la promeuvent, et qui, embarrassés de ces liens, n'ont d'autre solution que de voir dans les autres des voleurs et des oppresseurs à qui il les imputent. Et ainsi va tournant le cercle vicieux...

Je pense que Caroline Fourest voit juste quand elle formule qu'au bout du compte, « la gauche identitaire fait gagner la droite identitaire ». Par exemple, l'Action française, un mouvement national-royaliste inspiré par Maurras que je croyais éteint et auquel ma mère, élevée dans un milieu droitier, disait avoir brièvement appartenu dans les années trente, semble en reprendre, en France, du poil de la bête : voir sa tentative d'intrusion récente, le 25 mars dernier, dans le siège du Conseil Régional d'Occitanie, à Toulouse. L'identitarisme devrait être laissé à la droite... Et si celle-ci pouvait s'en débarrasser, je ne m'en plaindrais pas non plus.

En effet, nous n'avons d'identité que par appropriation, y compris celle de notre histoire familiale : nous nous sommes approprié une histoire qui par définition, étant antérieure à la nôtre, ne nous incluait pas et que nous n'avons pas vécue à toutes les places et à toutes les époques, même si c'était celle de nos ascendants. La simple comparaison de notre expérience avec celle d'une sœur ou s'un frère, quand nous en avons, devrait d'ailleurs nous convaincre que grandir ensemble ne suffit pas à faire une identité. Ceux qui pensent la trouver dans un sentiment d'appartenance communautaire, familiale, nationale, raciale, sexuelle, sont forcément, comme je l'ai dit plus haut, amenés à imputer à d'autres, à des « méchants » extérieurs à la communauté dont ils se sentent membres, leur sentiment purement personnel d'insécurité existentielle.

Ce qu'on ne pouvait prévoir en tout cas, c'est la « cancel culture » et la passion d'empêcher ou de faire interdire ce qu'on estime vous appartenir, en tant que membre supposé d'un groupe, et là, je renvoie à Génération Offensée, qui m'a beaucoup appris, même si le titre me pose problème car il renvoie selon moi à une autre pseudo-identité qu'il semblerait légitimer, celle de la génération (voir le blog Entre deux images n°19). L'essai de Fourest, où l'auteure, sans parler in abstracto, évoque très à propos ses expériences personnelles, d'identification à tel personnage de film, à telle figure, nous rappelle notre liberté personnelle de nous identifier si nous voulons, le temps d'une scène, à une figure que nous avons toutes et tous été un jour ou l'autre : celle de la petite fille au bout de la table, qui ne chante pas et qui sait, sans mélancolie, que le repas de fête à la table commune est un tableau aussi vite défait qu'il est constitué.