Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°19 / TOP LIST n°13

31 mai 2015

TOP LIST n°13 : LES DIX FILMS QUI M'AURONT FAIT LE PLUS PEUR /

L'ŒIL DU SIGNIFIANT : ÉCRIT AU PAYS DE GOETHE / FIXATION GÉNÉRATIONNELLE / LE

VRAI SECRET DE L’ÉGLISE

Onze réalisateurs / Stanton / Weaver / Murch / Jarre / Mühe / Giering / Tryon / Adjani / Neill / Bruges-Renard / Gainsbourg / Güntürkün / Assayas / Villiers de l'Isle-Adam / Mann

TOP LIST n°13 : LES DIX FILMS QUI M'AURONT FAIT LE PLUS PEUR

Sans ordre de préférence, dans le désordre chronologique, et en se limitant à un film par metteur en scène :

1) Alien (R. Scott, 1979). Après le temps écoulé, les trois suites et le sequel inégal Prometheus sortis à ce jour, et avec ses sons datés - l'ordinateur de bord y fait le bruit de brassage qui sortait du PC de mon père, à cette époque d'avant Mac Intosh - , le film de Ridley Scott fait-il toujours peur, comme il m'a fait peur à sa sortie - une telle trouille que je n'osais pas rentrant chez moi, imaginer ce que je trouverais dans l'escalier sans lumière qui menait à mon studio sous les toits ? Je n'en sais rien, mais cette empreinte est restée. J'imagine que le film conserve sa vertu poétique, notamment dans ses lumières et ses décors - comme lors de ce moment où, malencontreusement à l'écart de ses camarades, le soutier du Nostromo joué par Harry Dean Stanton, s'arrête fasciné devant des écoulements d'eau et des tintements de chaînes. Sans oublier la première guerrière, Ripley (Sigourney Weaver) filmée par Ridley Scott.

2) Psychose (A. Hitchcock, 1960). Quand je l'ai vu vers 1963, en version française, et dans un cinéma de Creil, je ne connaissais pas le dénouement, et la révélation finale en a été une pour moi dans la salle, au moment même de la projection. Du choc reçu, j'ai attendu quinze ans pour faire un cauchemar où ma mère tenait le premier rôle !

3) THX 11 38 (G. Lucas, 1970). Ce film d'anticipation n'est pas censé être une œuvre de terreur, mais l'univers qu'il décrit, sous camisole chimique, m'a hanté. La séquence de la "prison sans barreaux" (les prisonniers n'y sont ni attachés ni surveillés, mais laissés au milieu d'un espace blanc et sans limite dans lequel ils s'entendent interminablement déblatérer), me semble représenter l'enfer même... J'ai eu l'occasion de rencontrer brièvement George Lucas, grâce à Walter Murch, qui m'a présenté à lui comme admirateur de ce film. C'était dans son ranch Skywalker, où l'on ne pouvait se rendre que dans des conditions de sécurité et de contrôle dignes de l'album de Tintin, Objectif Lune. Par sa façon de s'habiller et de se comporter, l'auteur de Star Wars m'est apparu, au milieu d'un groupe de cinéastes intellectuels et ambitieux conviés à regarder avec nous un nouveau montage de Touch of Evil, le film de Welles, comme celui qui revendique ses origines populaires d'enfant de la Californie rurale et intérieure, celle de la ville de Modesto, bien nommée, qu'il évoque dans American Graffiti. Il me semble que THX 11 38 est très marqué par la contre-culture très "européenne" de San Francisco, et doit beaucoup notamment à Walter Murch (co-auteur du scénario, et génial monteur et "designer" du son). On a l'exemple d'un chef-d'œuvre dont le réalisateur et auteur officiel a tenu à se démarquer.

4) Les Yeux sans visage (G. Franju, 1960), le sommet de l'horreur chirurgicale. Je n'arrive toujours pas à regarder complètement la séquence de l'opération où l'on retire la peau de son visage à une malheureuse "donneuse" involontaire, même si je sais qu'un fondu au noir, admirablement placé, nous empêche d'en voir plus longtemps. La musique de Maurice Jarre a rarement été aussi bonne ; aussi, j'ai été triste qu'à sa mort on l'évoque seulement comme le compositeur de films à grand spectacle (même si j'aime beaucoup Lawrence d'Arabie). Le premier long-métrage de Franju, La tête contre les murs, tourné l'année précédente d'après Hervé Bazin et tout aussi poétique, contient aussi des séquences impressionnantes sur l'univers asilaire. On y voit un malheureux aliéné se promener en répétant en rond : "Je ne suis pas obligé d'apprendre l'espagnol. Je ne suis pas obligé d'apprendre l'espagnol."

5) La Nuit des morts vivants (G. Romero, 1968) : vu quelques années après sa sortie dans une salle du XVIe arrondissement, puisqu'alors, je travaillais au Service de la Recherche. Là encore, comme pour Alien, quel effet le film procure-t-il à ceux qui le découvrent aujourd'hui, après tous les autres films de zombies ?

6) Funny Games (M. Haneke, 1997), la version autrichienne originale, donc, avec le regretté Ulrich Mühe et Suzanne Lothar, tous deux excellents. On parle souvent de l'aspect moral, ou au contraire ignoble, de ce film. Je sais en tout cas qu'il m'a fait peur dès les premières minutes, et j'ai cherché à comprendre ce qui m'y terrorisait : comment deux garçons qui s'introduisent sans armes dans une famille - qu'ils assassineront avec les moyens trouvés sur place, et seulement avec ceux-ci - peuvent-ils en venir aussi facilement à leurs fins ? Une partie de l'explication me semble être que le comportement du premier des deux jeunes à rentrer dans la place, Peter (Frank Giering), est tellement bizarre que la femme se trouve démunie pour le raconter à son mari survenant plus tard. Celui-ci ne la croit pas, ils ne peuvent faire front ensemble, et le reste s'ensuit. Il est affreux aussi que les parents, "perdant les pédales" devant un danger inattendu, ne puissent pas se protéger et surtout mettre leur enfant à l'abri. La perte du bon réflexe et du discernement qui permet de survivre est quelque chose qui m'obsède : dans deux circonstances où je m'étais mis stupidement en danger, menacé par des armes (un braqueur dans une rue du quartier Alphabet City de Manhattan, en 1980, des gardes du corps d'un riche client arabe du Grand Hôtel de Rimini, en 1982, je n'invente pas !), je me gratifie rétroactivement d'avoir eu la bonne réaction, celle d'évaluer la situation immédiatement et de ne pas m'être affolé. La perte du sens commun lors d'un événement marquant est une des choses qui me frappe le plus.

7) The Other, R. Mulligan, 1972) d'après le roman de Tom Tryon. Évidemment, ici, c'est le thème gémellaire qui impressionne, mais aussi une sorte de cercle sans issue de la folie : la personne qui cherche à ramener l'un des deux jumeaux à la réalité (ne révélons pas le twist de ce film), Ada (Uta Hagen) est-elle même très atteinte. Un beau film.

8) Possession (A. Zulaswki, 1980) : ce n'est pas la même peur que j'éprouve avec le chef-d'œuvre de Zulawski, tourné dans le Berlin du temps de la bipartition ; c'est une peur exaltante, et pleine d'énergie, dynamisante, une jubilation dans l'horrible. Le regard de côté d'Adjani, marchant dans la rue après avoir été giflée par son mari, donne l'impression d'être l'œil du diable. Sam Neill est également grandiose, comme chez lui au pays de l'inconcevable (il le sera encore dans l'excellent film de John Carpenter L'Antre de la folieI In the Mouth of Madness).

9) L'Exorciste (W. Friedkin, 1973). Le film me semble résister, même si je l'ai vu à sa sortie et reste "imprimé" par cette première "audio-vision".

10) Je sais qu'il y a Tourneur et son très beau Rendez-vous avec la peur, mais précisément, et sans diminuer le génie de l'auteur, il m'inspire un émoi poétique ; je citerais plutôt une grande œuvre de s-f pas assez connue réalisée par Roy Ward Baker, Les Monstres de l'espace/Quatermass and the Pit, 1967, où le démoniaque envahit Londres en s'échappant par les tunnels du métro. De la grande science-fiction britannique.

L'ŒIL DU SIGNIFIANT : ÉCRIT AU PAYS DE GOETHE

Mon ami Bernard Bruges-Renard écrit notamment ceci, dont je le remercie :

"Cher Michel, je me régale de ton blog absolument et je t'en remercie. Un petit détail continue hélas de me chagriner, le e dans l'o auquel je tiens énormément et que ton ordinateur ne semble respecter ni dans l'œuvre ni dans le cœur, et c'est très dommage à mon sens pour la délicatesse, la précision, la beauté autant que la sincérité de ce que tu nous proposes régulièrement. Sur un Mac le e dans l'o s'obtient facilement grâce à la combinaison de touches alt+o ou même en majuscule alt+Maj+O."

En fait, je ne connaissais pas le truc de clavier que Bernard me signale (j'écris sur un Mac), et d'autre part, j'ai un compte à régler - voir plus bas - avec ce "e dans l'o". Mais je vais remédier, dès que j'aurai le temps, au problème sur les blogs précédents, et dès celui-ci, j'applique le procédé qu'il m'indique. Non sans avoir cherché à tirer au clair cette tradition.

L' "e dans l'o", comme on dit, est un exemple de ligature (voir sur ce mot l'article français de Wikipedia), qui a des origines plus ou moins étymologisantes - et pour moi, cela a toujours été comme un ornement. La première fois où j'ai eu dans les mains un volume de la Bibliothèque de la Pléiade, j'ai été frappé par les ligatures entre le s et t (dans des mots comme mystère, astre, etc...), réclamant l'emploi d'un caractère particulier à l'époque de la typographie. Elles m'apparaissaient donner une impression de luxe.

Cependant, écrit le rédacteur de Wikipedia : "Il n’est pas possible de considérer (le œ français) comme la réunion esthétique des deux lettres oe car son utilisation dépend entièrement de l'étymologie du mot et ne peut être considérée ni optionnelle ni systématique. (sic)". L'auteur reconnaît pourtant que la référence à l'étymologie latine n'est pas toujours rigoureuse : "œuvre" vient de "opus", mais "fœtus" de "fetus", et devrait s'écrire "fétus". Et il ajoute que si "le o umlaut allemand remonte bien à oe et s’il est parfois encore écrit ainsi, il n’est, dans les pays germanophones, jamais lié au e. D’ailleurs, un mot comme foehn /føn/, emprunté à l’allemand, n’est pas proposé sous la graphie *fœhn par le Petit Robert (édition électronique de 2001), lequel écrit pourtant bien lœss et rœsti. Il y a là un manque de cohérence patent." Demander de la cohérence à l'orthographe ! Il y a une part de naïveté historique dans cet article, que par ailleurs je recommande.

Maintenant, deux histoires personnelles ; je commence par la plus récente. Aux Cahiers du Cinéma a longtemps travaillé une secrétaire de rédaction censée relire les ouvrages que publiait cette maison, dont les miens. Faute de temps elle expédiait de plus en vite ses relectures. En l'absence de tout directeur de collection, qu'elle décourageait ou récusait tous, je devais me débrouiller seul jusqu'à l'impression, afin de pourchasser phrases incompréhensibles, coquilles et fautes. Pour s'acquitter de son travail, cette personne que je ne nomme pas - par ailleurs intuitive, intelligente et attachante - ne s'occupait que des "e dans l'o", zébrant les pages que je lui donnais avec le symbole connu des typographes pour chaque occurrence de cette graphie, sans s'intéresser à autre chose. Cela lui servait à singer le travail qu'elle aurait dû faire sur le texte même. Cette expérience m'a inspiré une certaine aversion pour le critère des "e dans l'o" ; mais dès que j'ai le temps, j'y porte remède.

J'ai pris d'autant moins garde à mes "oe" en série que je séjourne, jusqu'en juillet, dans le pays de Goethe, que personne ici n'écrit Gœthe, ou alors cela m'a échappé. Sur Internet, mes connaissances allemandes dont le nom comporte un "ä, ö, ü" doivent les remplacer par "ae, oe, ue".

Maintenant, une anecdote familiale : mon père, que mon frère et moi voyions surtout pour les vacances, était abonné à un magazine sur l'art nommé L'ŒIL, dont le titre en gros et en capitales était très lisible sur la couverture. Or, à la suite d'un accident lié à une bagarre entre jeunes qui avait détruit un de ses nerfs optiques, il était borgne. Je le savais, mais ne me souvenais jamais de quel œil mon père ne voyait pas, les deux continuant de bouger normalement. Un borgne invisible, en somme. Voilà pourquoi le "e dans l'o" me fascine et me dérange : c'est comme une disparition ou une convergence qui ne va pas jusqu'au bout, le "e" n'est pas vraiment dans l'"o", il y a là une fusion stéréoscopique interrompue. D'où, peut-être, ma prédisposition à inventer des concepts asymptotiques, comme celui, méconnu, d'anacousmêtre, bien moins connu que mon "acousmêtre", et méritant de l'être tout autant (voir le Glossaire). Il désigne la convergence impossible et irreprésentable du corps et de la voix...

Beaucoup en France associent encore cette question de graphie à la chanson de Gainsbourg, En relisant ta lettre, 1961, cruelle leçon d'orthographe donnée par un homme à la femme qu'il quitte et qui menace de se suicider au somnifère. Sa réponse : n'en prends pas plus d'un (c'est-à-dire une dose non létale).

«Ca te calmera, et tu verras, tout retombe à l’eau / Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, O E dans l’O.»

Eh bien, non, le "e" n'est pas "dans l'o", en tout cas littéralement.

Voici mes histoires, et toi, Bernard, quelle est la tienne ? J'imagine en effet que chacun en France en a une, avec cet usage typographique qui intervient dans des mots aussi importants que cœur, œil, Œdipe, et œuvre !

Lorsque j'ai raconté au chercheur et biopsychologue Onur Güntürkün (contraint d'orthographier Guentuerkuen son nom sur ses adresses internet) l'anecdote de mon père borgne et de son regard, Onur a souri et nous a raconté que l'homme est le seul, dans sa famille biologique des primates, à avoir la sclérotique blanche, ce qui donne à ses directions de regard une grande visibilité.

FIXATION GÉNÉRATIONNELLE

Sur France-Culture, dans l'émission "A voix nue", une série d'entretiens avec le réalisateur Olivier Assayas, que j'ai connu dans les années 80 à la rédaction des Cahiers du Cinéma. Né en 1955, comme le souligne celle qui l'interroge, Assayas se montre incroyablement soucieux de son identité générationnelle, d'avoir été synchrone et même parfois en avance, par rapport à ceux de son âge, sur les courants rocks, artistiques, plastiques. Peut-être parce que je suis né en 1947, dans la génération rétroactivement située et parfois stigmatisée comme celle des "baby-boomers" (vous savez, ceux qui ont fait mai 68 et ensuite ont pactisé avec le système, ont pris toutes les places avant de couler une douce retraite payée par les générations ultérieures), il ne me serait jamais venu à l'esprit de m'identifier à "ma" génération. A 15 ans je me sentais rien en commun avec une autre personne du même âge, qu'elle fût de ma classe sociale (dans mon cas, disons, la classe moyenne), ou d'une autre. L'identité générationnelle en temps de paix - car les périodes de guerre vous en donnent une que vous ne pouvez pas toujours refuser - me semble une création du capitalisme, utilisée ensuite par la communication politique, afin de segmenter et de créer des marchés. Étant passé brutalement, à l'occasion de changements entre "habiter chez ma mère" "et habiter chez mon père", de l’École Nationale Professionnelle de Creil (lycée de garçon où entraient beaucoup de fils d'ouvriers) au très bourgeois Lycée Hoche de Versailles - une sorte de grand écart social -, je pense que l'appartenance générationnelle n'est rien par rapport à l'appartenance de classe... mais c'est peut-être parce que je suis né en 1947.

LE VRAI SECRET DE L’ÉGLISE

Je travaille sur une pièce de musique concrète que je dédie au Wissenschaftskolleg, et dont j'ai trouvé le titre en la faisant : Finsternis und Lobgesang, "Obscurité et chant de louanges". Elle incorpore les paroles en latin du Psaume 150, dites par les voix samplées disponibles sur Google Translate, paroles dont le sens est "louez Dieu sur tous les instruments."

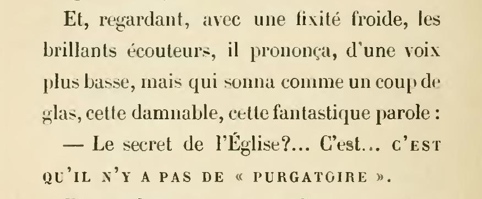

Le secret de l’Église, dans un des Nouveaux Contes Cruels de Villiers de l'Isle Adam, c'est... celui qu'on lit plus bas, imprimé comme l'a voulu l'auteur, en capitales. Si ma musique n'était pas une fiction inspirée par la lecture du Docteur Faustus de Thomas Mann mais racontait la vérité, et si elle atteignait ce que je cherche, elle révélerait un secret bien plus terrible encore : il y a un Au-delà, éternel, mais un seul. Un seul mais qui est les deux ; Paradis et Enfer comme étant un seul et même endroit.