Blog

SANS VISIBILITÉ - CHAPITRE 16

14 mars 2021

À LA LETTRE

Tati / Truffaut / Lynch / Ceylan / Ozu / Ray / Tarkovki / Fellini / Tourneur / Malick / Paradjanov / Jia Zhangke / Wenders / Dumont / Schneider / Vivant Denon / Dolto / Dillon / D'Alfonso / Kidman / Chaplin/ Kafka / Nabokov / Polanski / Scorsese / Basho / Kawabata

Encore une fois Tati ? Oui, mais cette fois en couleurs et pour une scène de Mon oncle, sorti en 1958. Cette année-là, Truffaut avait signé dans la revue Arts un article méchant sur le film, le qualifiant de réactionnaire, n'y voyant qu'un éloge de la vieille France et restant insensible à ce qui moi au contraire m'a frappé dès la première vision enfant (plus que le comique, car je n'avais pas ri) : le sens du cosmique et des cycles temporels. Pour ma part, c'est justement l'absence du cosmique, du « il y eut un soir et il y eut un matin » qui me rend insensible à la plupart des films de Truffaut, tandis que je suis particulièrement sensible à leur présence dans ceux de Lynch, Ceylan, Ozu, Satyajit Ray, Tarkovski, Fellini, Jacques Tourneur, Malick, Paradjanov, Jia Zhangke, Wenders, Dumont, Tati et bien d'autres). Si l’on se fie à la photo ci-dessus, posée pour le matériel publicitaire, le brave et solitaire Monsieur Hulot fait à une jeune fille, jouée par Betty Schneider, un geste de paternelle complicité en lui mettant un doigt sous le menton, lorsqu’elle se montre à lui fière de se transformer en jeune fille et d’en avoir les atours (elle est endimanchée pour la grand-messe). Si on revoit Mon oncle, on s’aperçoit que la situation n’est pas si nette. Cette demoiselle a été pendant le premier tiers du film la petite fille de la concierge, aimant encore sautiller, se laisser offrir des fruits. Ayant grandi elle continue d'accepter le geste tendre et innocent que fait Hulot lorsque, descendant de son appartement au dernier étage, il lui met l’index sur le nez (et non sous le menton) comme on fait à un enfant. Plus tard encore, Hulot, embarrassé, se rend compte qu'il n’a plus affaire à une fillette mais à une adolescente, et dès lors, il esquisse son geste de « doigt sur le bout du nez » mais l'interrompt, et se reprenant il le déplace sur la maman concierge, étonnée et attendrie. Le film est plein de ces micro-scénarios, dont beaucoup sont aussi discrets et doux que l'allongement des jours quand le printemps arrive.

Dans mon livre Jacques Tati, paru en 1987 aux Cahiers du Cinéma, qui ont depuis longtemps cessé de le distribuer, comme presque tout ce que j’ai publié chez eux, je n’ai pas hésité à écrire, en recoupant plusieurs scènes elliptiques et mystérieuses évoquant le sang qui entourent la transformation de la fillette en jeune fille, que celle-ci a dû avoir ses premières règles, ce qu’on appelle en anglais les « periods ». De même, j’y accorde une grande importance aux rapports qu’entretient Hulot, dans les quatre films où il intervient, avec les personnages féminins (Martine dans Les vacances de Monsieur Hulot, la petite de la concierge dans Mon oncle, Barbara dans Playtime, Maria dans Trafic), personnages que jusque-là les meilleurs textes consacrés à Tati tenaient pour secondaires et décoratifs, n’en parlant presque pas. Et je formule en toutes lettres que si les scénarios de plusieurs Tati, particulièrement ceux des Vacances et de Playtime, se présentent comme des labyrinthes où le personnage féminin et Hulot ont des trajets compliqués qui les font se frôler dans l’espace et dans le temps sans se croiser ni s’aborder, pour finalement aboutir à une rencontre pudique et publique dans un bal, mais qui n’aura point de lendemain - ce Point de lendemain, pour citer le titre très singulier d'un récit de Vivant Denon écrit en 1777, est affirmé explicitement dans les films mêmes - c’est parce qu’il y a un amour qui pourrait se concrétiser, mais qui ne le doit pas. Il ne le doit pas parce qu'il y a, sous-jacente, l’idée de l’âme-sœur et de l’inceste frère-sœur, et peut-être (pure intuition) « Hulot et la jeune femme sont-ils deux moitiés qui se promènent incomplètes, comme issues d'une chaste fratrie à jamais dissociée » (page 78 de la première édition). J'insiste sur le mot « chaste ». Même si cette interprétation est énoncée discrètement dans mon livre, elle l’est clairement, vous venez de la lire.

(Précision : je ne m'occupe que de l'œuvre et n'ai pas de prétention biographique ; je n'ai jamais rencontré Tati, mort avant que je n'écrive sur le cinéma, et quand on me demande les adresses de Lynch ou de Malick, sur lesquels j'ai publié des livres, je réponds que je ne les ai pas et n'ai jamais cherché à les avoir ; je n'ai rencontré Lynch qu'en 2007 brièvement à Paris, pour un entretien filmé que Studio Canal m'avait proposé.)

J'en viens au point de ce blog : croyez-vous qu’après la sortie de mon essai sur Tati, qui s’est très bien vendu et a eu de bonnes critiques, sauf sous la plume d’un ou deux qui voyaient dans le caractère morcelé et volontairement allusif de son écriture une affectation prétentieuse, le regard sur l'œuvre du cinéaste ait bougé? Pas d'un millimètre ! dans les nombreuses publications, commémorations, expositions, qui en France suivirent mon livre, on a continué de célébrer Tati comme un cinéaste satirique, design, caricaturant la France de son époque, mais l’élément sentimental continua d’être tu, comme si rien n’avait été dit et surtout comme les films n’avaient pas été revus. Ceux qui citaient mon livre, et celui-ci n'était pas oublié, le faisaient pour des remarques ponctuelles sur le son : n'était-ce pas mon supposé champ d'intervention, ma « spécialité » , pour citer un terme que je déteste? C’est la première fois qu'à l’occasion de ce blog je mets un point sur ce « i » de l’inspiration sentimentale des films de Tati, lesquels à partir des Vacances parlent toujours, pas seulement mais aussi, d’un homme et d’une femme.

Écrivant cela, je ne me plains pas, parce que ce qui est écrit est écrit. Ayant beaucoup publié, j’ai souvent constaté que ce qu’on croit évident dans un livre, peut être sinon non-lu (je ne suis pas derrière l’épaule de chaque lecteur ou lectrice), du moins non gratifié d'un avis de réception.

Quand j’ai écrit ma seconde monographie consacrée à un réalisateur de cinéma, mon David Lynch dont la première édition remonte à 1992, j’ai donc mis, pour être plus clair, en épigraphe sur une page isolée, une citation de Françoise Dolto sur l'enfant insupportable comme possible électrochoc pour une mère dépressive. Lynch n’avait pas encore fait Mulholland Drive et surtout INLAND EMPIRE où le motif de la femme en dépression est de plus en plus évident. J'avais simplement été frappé, dans Blue Velvet, par le personnage de Dorothy Vallens et par ce qu'elle dit de sa détresse et que les spectateurs, apparemment n'écoutent pas. Dès 1992, alors que la presse française, même favorable, voyait Lynch comme un dandy provocateur et post-moderne, ne croyant ni à ses personnages ni à ses histoires, j’affirmais qu’au contraire Lynch était un romantique posant l’amour comme un absolu, et par ailleurs que l'agression est chez lui mouvement de vie. Ce sur quoi, un article récent de Steven Dillon a déclaré, à ma grande satisfaction, que j'avais été « prescient » et « perspicacious ». En revanche la référence à Dolto, pourtant si en vue, est restée comme nulle et non imprimée. Dolto m'a énormément frappé par l'importance qu'elle donne au sentiment de vitalité ou de dévitalisation.

Ma grande chance a été d’être beaucoup traduit - c'est un poète de Toronto, Antonio d'Alfonso, qui a traduit mon Tati en anglais - et j’aime imaginer une lectrice ou un lecteur, quelque part dans le monde, chez qui ce que j’ai écrit bouge quelque chose.

Troisième exemple, mon gros essai sur Stanley Kubrick paru en 2005, je précise sur l’œuvre de Kubrick. Il ne s'agit pas d'une biographie mais d'une monographie où j’ai exploité la possibilité d’ajouter au nom de l’artiste un sous-titre, dans ce cas L’humain, ni plus ni moins. Là on ne pouvait plus éluder, même si certains ont écrit que je n’avais rien compris, et que Kubrick traitait du sur-humain, comme si l’héroïsme n’était pas explicitement critiqué dès ses débuts. Le premier long métrage du réalisateur, dont d'ailleurs celui-ci avait honte, l’estimant prétentieux et immature, ne s’intitule pas Power and Glory, mais Fear and Desire. Tout est déjà dit, peur (notamment de mourir) et désir seront dans tous les films de Kubrick, jusqu’au dernier, même si le plus grand d’entre eux, 2001 Odyssée de l’espace, avec ses personnages masculins qui ont décroché de la terre, de leur famille, de leurs liens, de leur sexualité, semble faire un trou étrange (mais le fœtus final sur lequel j'attire l'attention dans le blog n°68 de la série Entre deux images, n'est pas sans lien avec le « fuck » final de Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut). Le « ni plus, ni moins », est aussi une façon de dire que l’exigence bien connue de Kubrick quant à la qualité de ses films sur tous les plans, n’était pas une question d'hybris (ὕϐρις) comme on disait en grec, mais d’ajustage, de précision, sur le mode du : quand ce n’est pas encore ça, ce n’est pas encore ça.

Le point commun de mes essais et monographies sur Tati, Lynch, Kubrick mais aussi Malick, Tarkovski et Chaplin, c'est de toujours repartir de ce qui est raconté : qu'est-ce qui arrive à qui entre le début et la fin du film ? Au début de Mon oncle, il y a un père qui ne sait dire mot à son fils Gérard, plus par embarras semble-t-il que par froideur, et à la fin il lui parle, l’oncle de Gérard ayant servi, sans l'avoir cherché, d'intercesseur. Dans Playtime, une jeune, charmante et discrète étrangère arrive au début à l'aéroport d'Orly dans un groupe de touristes, et à la fin elle repart du même aéroport. Entre-temps il ne s'est rien passé que du temps, une rencontre effleurée (voir les blogs 4 et 91 d'Entre deux images) et la survenue du premier mai, avec l'éclosion du muguet.

Il suffit d'audio-voir, ou de lire, et aussi de relier début et fin. Je suis très étonné par exemple qu'à propos du récit de Kafka La Métamorphose personne ne fasse l'observation que le titre s'applique deux fois : l'une à la mutation, déjà effectuée au début et qui commande le récit, de Gregor Samsa en un insecte géant, l'autre à la fin, à la métamorphose de sa sœur Grete en une jeune fille dont la féminité s'éveille ; même Nabokov qui souligne avec raison, dans ses passionnants et impertinents cours de littérature, cet épisode, n'en remarque l'importance ni ne le réfère au titre allemand Die Verwandlung, lui qui a consacré son livre le plus célèbre à l'amour d'un homme mûr pour une nymphette ! Or dans beaucoup d'histoires, qui nous touchent pour cela, quelque chose s'accomplit ou se réalise pour quelqu'un. Même le fait que rien n'ait changé et qu'il n'y ait - cela peut arriver - aucune « lesson of life » à tirer de ses tribulations pour le protagoniste (c'est patent chez Polanski dans au moins trois de ses films : Pirates, Le Pianiste et J'accuse), est à prendre en compte.

Cela se révèle si l'on regarde et si l'on écoute à la lettre. Je ne cherche pas à voir dans un film une allégorie généralisatrice. L'idée de voir dans un Lynch ou un Scorsese une « critique de l'Amérique », ou dans Stalker de Tarkovski une « allégorie du goulag » (voir Entre deux images n°39), avant de s'intéresser à ce que chaque film pris un à un raconte sur ses personnages, me semble une ineptie réductrice.

Si je raconte tout cela, c’est parce qu’on se dit parfois qu’il n’est pas inutile de désigner du doigt ce à quoi on tient, à un moment où on a le sentiment que ce qu’on a écrit risque de se dissoudre. Les ouvrages que j’ai cités, comme bien d’autres que j’ai publiés, ne se trouvent plus en France dans les librairies. Je ne sais pas encore dans quelles conditions ils pourront être réédités, mais juste au cas où…, me voilà qui en parle dans le cadre libre et improvisé de ce blog. A tout hasard.

Hasard est un de ces mots français en – ar qui nous viennent de l'arabe ; et cela rime pour l'oreille, sinon pour l'œil, avec art.

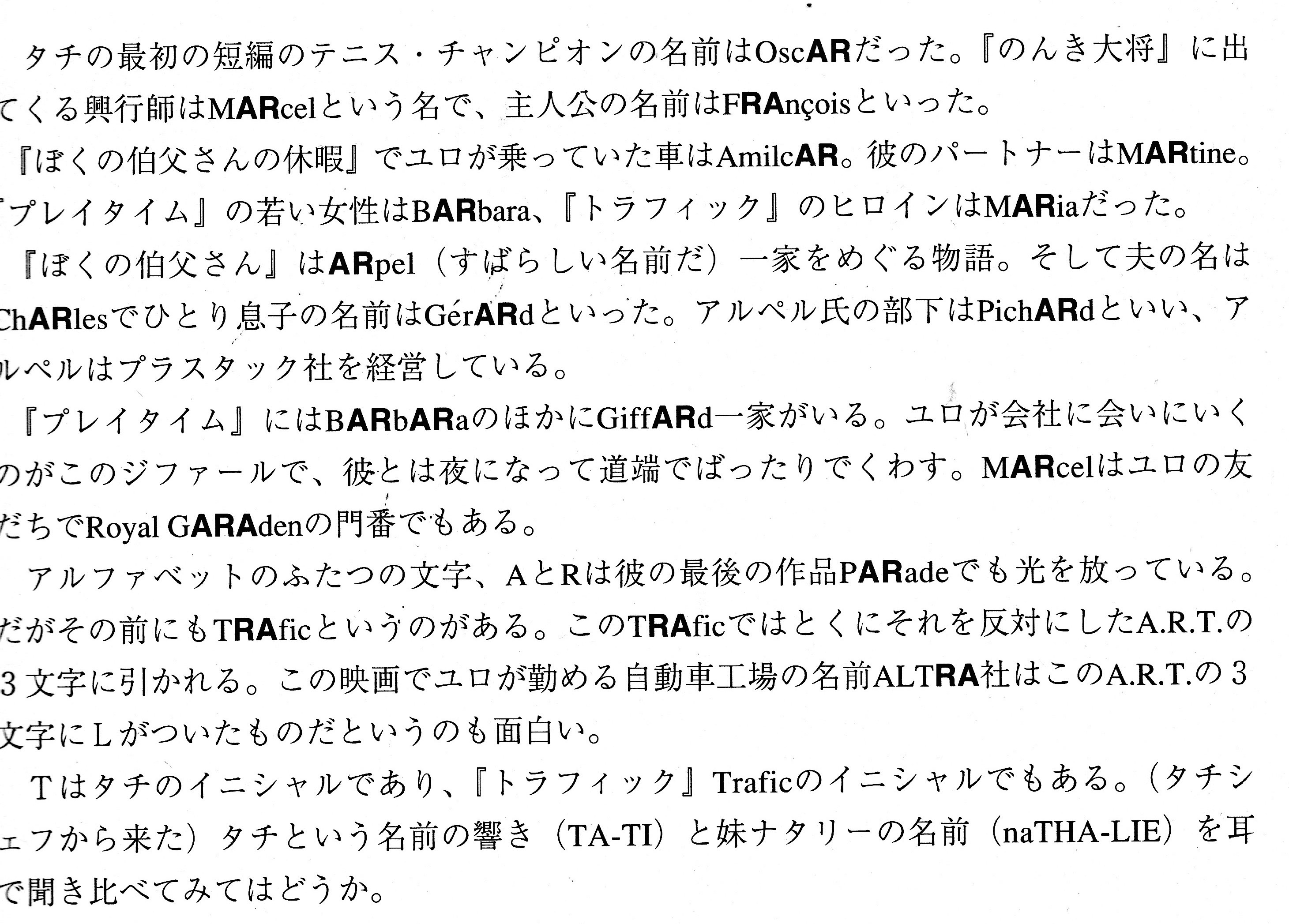

C’est en voyageant au Japon en 2009 que j’ai découvert l’existence d’une traduction en japonais de mon Tati, traduction que l’éditeur français, soit ignorait, soit m’avait caché. J’étais ravi que mon écrit sur le cinéaste le plus poétique du monde soit lisible au pays le plus poétique du monde, dans la langue d’Ozu, de Basho et de Kawabata. Je me demandais comment allait en être traduit l’avant-dernier chapitre, intitulé AR, où je commente la récurrence chez Tati, dans les noms de personnages et de sigles, des trois lettres A-R-T, séparées, mêlées ou voisines, comme au jeu de Scrabble ou dans l'émission Des chiffres et des lettres. Et j'ai vu la page dont vous avez ci-dessous le fac-similé et dans laquelle, au milieu des composites caractères japonais (hiragana, katakana, kanji, je m'y perds toujours) les trois lettres-clés de Tati, dont le R qui manquait à son nom, se détachent dans leur graphie originelle, telles des graines de signifiant dispersées par le vent.