Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°95A

10 mai 2020

VARIATIONS SUR LE FAUX 1

Bergman / Andersson / Von Sydow / Björnstrand / Passgard / Tarkovski / Fellini / Ravel / Prager / Marchetti / Broitmann / Kubrick / Kawabata / Delalande / Roussel / Caillat / Reibel / Malec / Ohana / Xenakis / Mefano / Magma / Cristol / Hurt / Guillon / Lonsdale / Duras / Hallyday / Bécaud / Amade / Delanoë / Vidalin

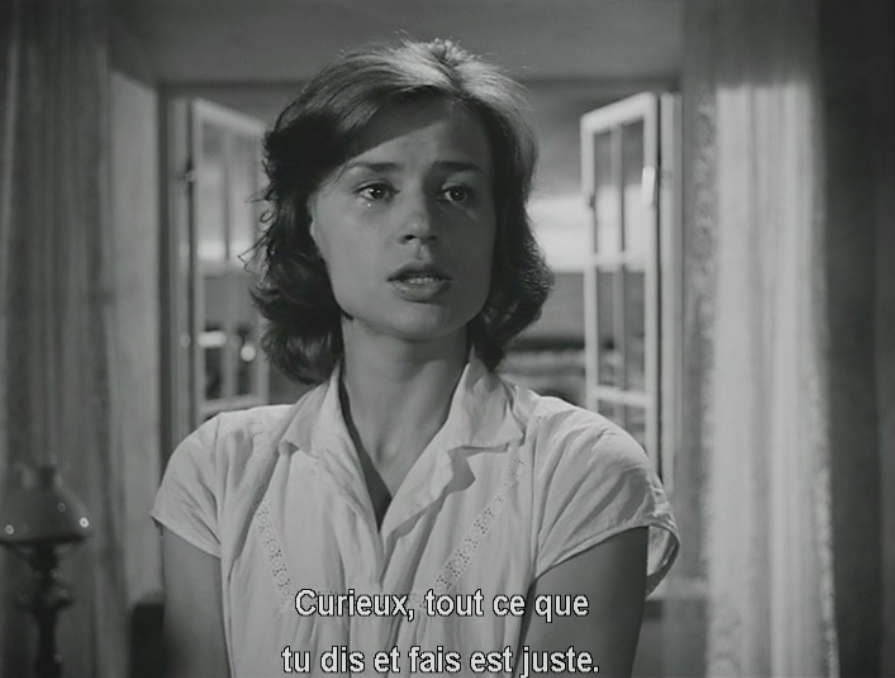

Dans cette scène d'À travers le miroir (Ingmar Bergman, 1961), Karin (l'extraordinaire Harriet Andersson), une jeune femme souffrant de problèmes psychiatriques et mariée à un homme prénommé Martin qui, sans être un barbon, a au moins quinze ans de plus qu'elle (Max von Sydow, exemplaire ici de simplicité et d'humanité dans le rôle, ingrat, du mari dépassé par la situation et s'accrochant à ses certitudes), énonce envers cet homme, à l'issue d'une discussion conjugale, une remarque assez dure (voir la suite et fin ci-dessous). Je n'ai pas retrouvé le texte suédois original, mais il me semble entendre l'adjectif « fel », proche du « falsch » allemand. Serait donc faux celui qui, comme Martin, se dit solide, sûr et certain, confiant, conséquent, mais qui ne dit pas ses incertitudes ?

Mais on peut très bien supposer que Bergman s'est entendu dire cela un jour en pleine figure, et qu'il comprend aussi Martin, qu'il ne nous invite pas à le juger à travers le regard et le discours de sa femme.

Bergman a plusieurs fois déclaré ou écrit être mécontent de ce film parce qu'il en trouvait la dernière scène... fausse, mal écrite (de sa part) et donc mal jouée (par les acteurs, qu'il dédouane). Cette scène confronte le père (Gunnar Björnstrand), David, et le jeune frère de Karin, Minus (Lars Passgård). Je résume ce qui précède : ayant replongé dans ses visions mystiques et ses affres, Karin a demandé d'elle-même à retourner dans l'asile psychiatrique dont elle était sortie. Auparavant, elle a entraîné le pauvre Minus dans un moment de folie, et celui-ci, bouleversé, a eu pour la première fois avec David, son père souvent absent et réservé avec ses enfants, une conversation d'homme à homme et en même temps de fils à père. Conversation qui lui redonne de la confiance : « Papa m'a parlé ! » déclare-t-il seul, avant que le film ne se termine, sans le mot fin.

(Fin s'écrit « slut » en suédois, mot qui faisait rire les spectateurs anglophones car en anglais il veut dire « pute, traînée », ce qui a peut-être encouragé Bergman à l'éliminer ; mais Fellini en a fait autant avec le mot « fine », sans motif de cet ordre).

Un dénouement forcé dans son optimiste volontariste, trouvait Bergman, qui avance, dans son livre Images, la formule de « fausse note ». Eh bien, moi, j'aime beaucoup ce film, sa fin incluse, qui m'émeut (en pensant à mon propre père qui fut, comme c'est souvent le cas, si réservé), et pas seulement parce qu'À travers le miroir m'a souvent servi pour des cours de scénario. Il s'y prête avec son nombre réduit de quatre personnages - trois hommes autour d'une femme, mais aussi d'une absente, la mère de Karin et Minus - , avec sa construction musicale jouant des différentes confrontations possibles deux par deux entre cette fille, son père, son frère et son mari, et enfin avec son jeu sur la durée et ses changements de rythme, accordés au cycle d'un jour, d'une nuit et d'un jour. Mais j'aime aussi l'œuvre de Bergman comme ensemble, tellement elle est pleine de vitalité, d'amour des comédiens, de sens de la nature et de la vie ; le plus critique envers celle-ci fut son auteur lui-même, qui, dans plusieurs de ses écrits et entretiens demeure très sévère pour un bon nombre de ses films.

Le réalisateur évidemment s'est jugé faux, lâche, incertain, inférieur par rapport à des artistes imposants comme Tarkovski et Fellini ; l'important est qu'il ait préservé la vie dans ses films, et le sens de l'humain, puisqu'aucun de ses personnages n'est jugé, stigmatisé, méprisé. Dans À travers le miroir, celui de Martin, le mari de Karin, est, je l'ai souvent remarqué, détesté par ceux qui le trouvent « pas à la hauteur » de sa condition d'époux d'une femme perturbante et perturbée mentalement. J'aimerais bien les y voir. Je pense à ces jeunes étudiants à qui j'ai montré le film lors de nombreuses occasions pédagogiques, et je me demande ce qu'ils sont devenus en vieillissant et s'ils pensent la même chose, s'ils se sentent maintenant « à la hauteur » de leur situation, et s'ils ont revu S å som i en Spegel d'un autre œil.

ÊTRE FAUX EN ART

Qu'est-ce qu'être faux en art ? Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est tricher sur sa vitalité, sur le « timbre », sur l'atmosphère. Je trouve (voir blog n°1) que Ravel triche parfois en mettant dans ses musiques plus d'énergie qu'il n'en sent : le problème du compositeur de musique savante, écrite, surtout depuis que cette notation incorpore, ce qui n'était pas le cas au début, des indications expressives, c'est que l'interprète et le chef d'orchestre peuvent trahir la vérité de l'œuvre, y compris voire surtout quand ils l'améliorent, en lui insufflant le souffle qui lui manque et en lui ôtant ces trous d'inspiration qui font partie d'elle. Moi, je fais de la musique de sons fixés ; je n'aimerais pas qu'un « acousmoniste » (cf le blog n°80) améliore mon œuvre, ce qui serait facile, en mettant de la variété là où il ne doit pas y en avoir. Mais j'ai entendu plusieurs fois ma musique « acousmonisée » par Jonathan Prager, Lionel Marchetti, Eric Broitmann, et d'autres, d'une façon qui m'a rendu heureux.

Un film, c'est son avantage, ne s'améliore pas par la projection. Les trous, les « passages à vide » s'y voient, les ficelles. Il faut le prendre comme il est, ne pas en attendre la perfection. Parlons-en justement, de la perfection : cet idéal idiot qui a bien des fois gâché des œuvres, et leur a ôté leur vérité. Dans L'humain ni plus ni moins, j'ai défendu l'idée que Kubrick, dit « perfectionniste », en étant si pointilleux sur la préparation et le tournage de ses films, ne cherchait pas tant l'achèvement impeccable qu'un certain type de vérité.

Quant aux livres on peut, plus facilement, les retravailler, les remettre sur le métier : ce que Kawabata a fait, dit-on, avec le texte de son roman Pays de neige, paru initialement en 1935 et repris plusieurs fois par l'auteur jusqu'à la version de 1947. Bien entendu, je ne l'ai lu qu'en traduction française.

UNE VOIX MAL PLACÉE

Pendant des années, j'ai chanté en chœur dans un pupitre qui n'était pas le bon pour ma voix : celui de ténor. Probablement, parce que comme dans presque tous les chœurs mixtes amateurs , les ténors ne se bousculent pas, tout comme les altos pour les voix de femmes. Cela m'a donné en tout cas accès à une expérience très riche du répertoire et des problèmes de la musique écrite. J'ai fait partie de deux ensembles d'amateurs : les chœurs Michel-Richard Delalande de la chapelle royale du Château de Versailles, créés et dirigés par le Chanoine Gaston Roussel (ancien résistant, mais adepte militant de la Messe chantée en latin, ce qui m'a permis d'aborder le répertoire grégorien en notation neumatique), et l'ensemble Stéphane Caillat. Ensuite, je suis entré dans un ensemble semi-professionnel dédié à la création contemporaine, également fondé par Stéphane, Musique Nouvelle. Nous avons créé ainsi et parfois enregistré des œuvres de Reibel, Malec, Ohana, Xenakis, Mefano, etc..., et même participé à la création en public houleuse, à Bordeaux, de Mekanïk Destruktïw Kommandöh, du groupe Magma (à mon grand dépit, je n'ai pas été retenu pour l'enregistrement du disque). Nouvelle occasion de comprendre de l'intérieur les questions et les limites de la notation – souvent trompeuse - dans une musique nouvelle ; mais aussi de participer à toutes sortes de circonstances savoureuses et parfois très amicales.

A un moment, je me suis décidé à prendre des cours de chant, et ma professeure, l'excellente Mme Cristol, m'a demandé de faire une laryngoscopie dont il est ressorti que j'avais plutôt des cordes vocales de « gros baryton », qui me prédisposaient à chanter dans le pupitre des basses. Mais déjà j'avais trop de travail au GRM pour replacer ma voix, et j'ai arrêté le chant choral. Certains de mes « camarades » de pupitre à Musique Nouvelle supportaient mal ma voix de ténor forcée, mal placée, qui n'était pas gênante dans une partie du répertoire contemporain mais l'était plus dans une autre, et s'en sont plaints au bout de deux ans, dans mon dos, à Stéphane qui me l'a rapporté avec gentillesse. Là s'est arrêté mon expérience du chant en chœur. J'en veux, non à Stéphane, mais à ces faux amis de ne pas avoir eu l'honnêteté et le courage de me le dire directement. Mais cela m'a donné une expérience.

On peut faire avec tout: dans ma musique concrète, j'ai utilisé ma voix comme je la sentais, en toute connaissance. Bien sûr, je suis jaloux de la voix bien posée de certains acteurs, comme William Hurt, bon comédien de surcroît ! En même temps, je n'aime pas les gens, notamment certains animateurs de radio, qu'on sent très narcissiques de leur belle voix, quand ils en ont une (comme Stéphane Guillon).

« Je parle faux, vous entendez ma voix ? » dit le Vice-Consul joué par Michael Lonsdale dans India Song, le film de Marguerite Duras. J'ai entendu ma voix d'enfant très jeune sur le magnétophone de mon père, en 1957, à une époque où, sauf les comédiens de cinéma et de radio, personne n'entendait sa voix de l'extérieur. Je mets à part les chanteurs, bien sûr. Certains chanteurs de rock francophone ont placé bizarrement leurs voix, comme Johnny Hallyday, mais ils ont réussi à durer et à en faire une identité ; d'autres artistes populaires à mon avis résistent moins bien au temps, car leur voix « à côté » devient fatigante à écouter. C'est le cas pour moi avec Gilbert Bécaud, très fameux dans mon enfance, et dont restent certains titres magnifiques, comme Nathalie. Il a su s'entourer de grands auteurs, comme Louis Amade, Pierre Delanoë (un parolier de génie, tant pis si c'était une réactionnaire), Maurice Vidalin. Bécaud avait une façon de mettre la main à l'oreille, quand il chantait, qui était frappante, et traduisait une auto-écoute troublée, perturbée.

UNE ÉCRITURE DE DISSIMULATEUR ?

J'ai plusieurs fois évoqué dans ce blog (voir notamment le n°32 et le blog n°69) mon expérience de gaucher contrarié, mais je n'ai pas raconté encore de quelle façon elle a joué dans mon rapport avec la graphologie. Adolescent, à une époque où on en parlait beaucoup, j'avais lu deux ou trois livres sur la question, et on y disait qu'une certaine façon de former telle ou telle lettre était signe de fausseté. Or, j'écrivais ainsi les lettres en question ! Je me suis jugé « faux », avec une certaine part de dissimulation, jusqu'à ce que des années plus tard je me fasse la remarque que pour le gaucher contrarié dans l'enfance que j'avais été, former les lettres au stylo ou au crayon ne peut pas s'apprécier de la même façon que pour un droitier de naissance. Or le livre qui donnait les critères pour repérer les écritures menteuses ne prenait pas en considération le cas des gauchers contrariés. En même temps, j'avais lu que les écritures inclinées vers la gauche de la page – c'était le cas de la mienne - signalaient un attachement au passé. Ce passé dont, adolescent, je voulais me libérer. J'ai donc délibérément, vers l'âge de 17 ans, changé du jour au lendemain non ma signature, déjà fixée pour la vie, mais la direction de mon écriture. Je savais ce que je faisais. Pourquoi pas ? En tout cas, cela a marqué le début d'une période de renaissance, et j'ai multiplié expériences et rencontres. Je me sens toujours dans le mouvement de cette direction nouvelle.

PRÉCISION : ce blog n°95 va être publié sur trois-quatre semaines en plusieurs livraisons, d'où pour celui-ci, la mention « 95A ». Bon déconfinement, et restez très prudents.