Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRÈTES, 20. PERPETUUM KYRIE, 1997, MISSA OBSCURA, 1992-2000, DIX-SEPT MINUTES, 2000

5 février 2023

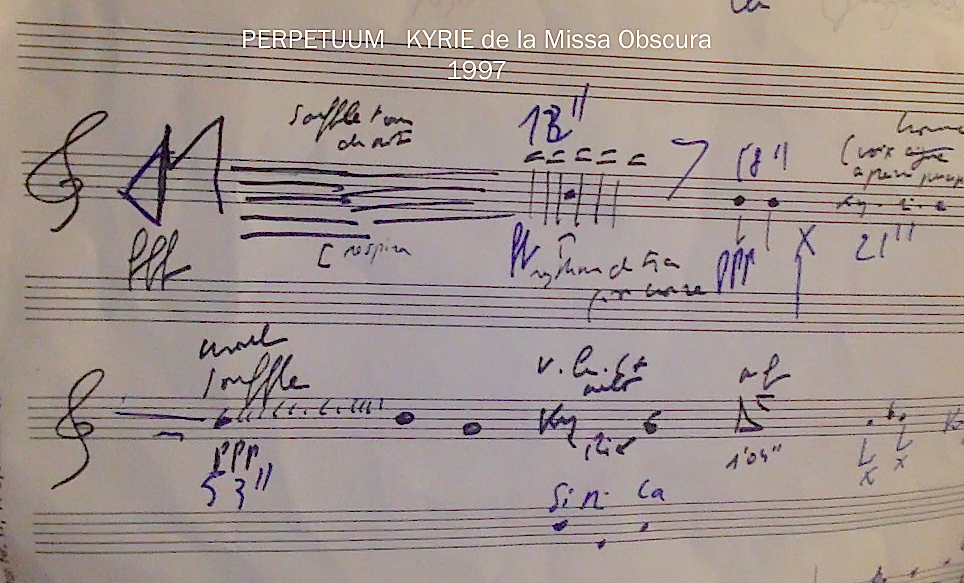

Ci-dessus, vous pouvez voir un brouillon que j'ai retrouvé – le brouillon, pas la version au propre tout de même ! – de cette formalité que le règlement de la SACEM nous imposait de remplir il y quelques années, nous les compositeurs de musique concrète, pour être admis à déposer une œuvre de musique électroacoustique « sur support » : il fallait accompagner une copie de l'œuvre sur bande (plus tard sur CD, DAT, ou fichier numérique) du soi-disant relevé graphique de sa première minute, afin de montrer qu'on savait lire les notes. Il s'agit ici de mon Perpetuum Kyrie de 1997. « Une minute, pas plus, vous voyez ce n'est pas beaucoup demander », semblait nous dire la SACEM. Je ne me suis jamais prêté à ça sans éprouver un sentiment de mortification et d'infantilisation. Heureusement, ce n'est plus exigé.

Car bien entendu, le fameux relevé graphique ne notait rien du tout. Les pauvres clés de sol que vous voyez en tête de portée font à peine semblant de donner une caution musicale à cette pseudo-partition (en aidant à situer vaguement la première hauteur que l'on peut discerner, à 18'' du début, comme un si naturel), mais cela ne trompe personne, et même avec les précisions verbales que j'y ajoute (« souffle train de nuit », « rythme de train qu'on croise », « montée souffle », etc.), il est impossible d'en déduire ce qu'on doit entendre. Même l'acousmoniste à sa console ne peut rien en faire (sur les acousmographies et sur l'édition papier des œuvres de musique concrète, j'ai exprimé ma position dans le blog Entre deux images n°98, du 25 juin 2020, auquel je me permets de vous renvoyer ; je déplore que l'on perpétue le mythe et le faux-semblant de la « score » pour ce qui n'en relève pas et n'en a pas besoin).

Les partitions que j'aime ce sont les vraies, celles qu'on peut lire et celles qu'on peut jouer, mais je pense aussi à mon voisin historique, François Couperin (1668-1733), qui a tenu l'orgue de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais dont nous voyons depuis notre salle de séjour le clocher – en restauration depuis une éternité, donc couvert d'un échafaudage. Sa notice Wikipedia rappelle : « Malgré les années passées à tenir les orgues de l'église de Saint-Gervais et de la Chapelle Royale, François Couperin — de manière aussi regrettable que nombre de ses confrères organistes — n'a laissé pour cet instrument que deux messes, œuvres de jeunesse, qui constituent néanmoins un des sommets du répertoire français classique. » Que de notes jouées par Couperin se sont évaporées sans laisser de traces ! À l'inverse je fixe sur support des sons impossibles à noter, mais en même temps, je revendique ma place, notre place, dans la famille des musiciens.

Le Perpetuum Kyrie est le premier volet de la Missa Obscura à laquelle je faisais allusion il y a deux semaines en racontant la genèse de la Messe de terre : cette Messe parallèle que j'avais commencé par envisager comme complètement distincte de l'autre, et destinée aux seuls haut-parleurs. Cette œuvre de concert sans image, qui dure 27 minutes et a été créée dans un concert du GRM, qui l'avait commandé, est en fait une amplification du Kyrie de la Messe de terre, en tout cas pour son début. Mais alors que dans mon Kyrie audio-visuel on voyait des images tristes tirées de voyages en train, mais sans entendre ce train sauf à la fin, dans son grand frère « acousmatique » on l'entend au début mais sans le voir. Non, ce n'est pas une allusion à l'Étude aux chemins de fer, de Schaeffer, qui est à la fois sa toute première pièce de musique concrète et la moins bonne.

Pour une fois, j'ai suivi la même direction que tant de compositeurs sur partition avant moi : mon Kyrie est une déploration, qui contient même du chant, sur le Christe. Comme on sait, les paroles dans ce mouvement de l'Ordinaire de la Messe, en grec exceptionnellement et non en latin, sont réduites au minimum, et suggèrent une forme ternaire : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ce qui veut dire : « Seigneur ayez pitié, Christ ayez pitié », etc. Cela n'a pas empêché les compositeurs occidentaux (je pense à la Messe en Ut mineur, de Mozart) de bâtir de robustes et amples Kyrie, pour chœurs, solistes et orchestre.

Par rapport à celui de mon Requiem, « une litanie brève et crispée », disait très bien un critique, j'ai ici, par un besoin d'équilibre et de contrepoids, laissé celui-là s'épancher dans un cri et un chant solitaires, au rythme d'un glas qui donne froid. De temps en temps, de légers gazouillis et de petits chahuts d'enfants mettent une note de lumière, mais ça ne dure pas. N'importe: il y a eu ce moment, qui est l'éternité. Je savais, puisque j'avais composé préalablement le Gloria qui suivrait, que ce dernier, par son attaque triomphante et ensuite ses sons de foule et de hourrahs, produirait un bon contraste avec le caractère intime de mon Perpetuum Kyrie. Ce que le graphique ci-dessus montre bien, il ne peut faire que ça, c'est l'attaque fulgurante en triple forte de l'œuvre. Celle-ci ne devait pas être souffreteuse, elle devait par moments dégager de l'énergie et un plaisir certain, analogue à celui de la déclamation, celui que je trouvais dans mes années de chant choral, quand nous étions portés par la musique de Luigi Dallapiccola (les très beaux Canti di prigliona, que Stéphane Caillat nous avait fait travailler).

Pourquoi Perpetuum ? Parce que je pensais à une plainte sans fin, inconsolable, à qui l'éternité serait nécessaire pour se déployer...

Le Gloria et le Credo étant donc repris dans une version identique à celles de la Messe de terre, juste sans image, il me restait, pour ma Missa Obscura, à composer un Sanctus et un Agnus Dei, que je voulais au contraire tout à fait distincts. L'occasion ne m'en a pas été offerte (offerte est le mot, comme on verra) avant trois ans. Dans l'intervalle j'ai travaillé sur L'Isle Sonante, dont je parlais au chapitre précédent, tout en écrivant mon essai Le son, publié grâce à la ténacité de Michel Marie chez Nathan, qui n'en voulait pas - ce sera un des ouvrages les plus réédités de sa collection -, en me déplaçant pour des cours et des stages, en passant comme chaque année un mois d'enseignement à Lausanne, etc., ma vie professionnelle à l'époque.

En octobre 1999, dans la période de l'année où c'est le printemps en Argentine, je suis réinvité à Buenos-Aires, cette fois-ci par l'excellent réalisateur Silvio Fischbein, ainsi que par l'Université et la FADU, pour donner des séminaires sur le son au cinéma. Le soir de mon arrivée, je téléphone de mon hôtel à ma mère, à une heure que j'espère n'être pas trop tardive, en raison du décalage horaire. « Non, je n'étais pas couchée », dit-elle gentiment. Elle est contente que je lui parle de si loin. Le lendemain, Anne-Marie m'appelle de Paris et m'apprend que ma mère a été trouvée morte dans son appartement de Vaucresson par sa voisine de palier, qui avait ses clefs et s'inquiétait. Apparemment, elle s'était arrêtée de vivre de la même façon que je l'avais vue tant de fois s'endormir subitement dans son fauteuil, comme on actionne un interrupteur, pour un petit somme d'après déjeuner.

La cause de ce décès brutal: un arrêt du cœur. Elle avait depuis peu des soucis de ce côté-là, et devait entrer en clinique pour une opération. Mon frère Jacques et moi n'étions pas trop inquiets, car elle avait une bonne santé pour ses 81 ans, une bonne hygiène de vie, et son cœur ne l'avait jamais préoccupée. Sa mort subite, même si c'est celle qu'elle se souhaitait (pas une interminable fin de vie en maison de retraite comme son père précocement veuf, dont le corps tint bon jusqu'à l'âge de 99 ans), fut donc pour nous deux un grand choc. On pouvait en situer précisément l'heure, car Anne-Marie avait eu peu avant avec elle au téléphone une longue discussion chaleureuse.

Un mois plus tard, je donne à Annecy, à l'invitation de Philippe Moenne-Locoz, en marge d'une conférence sur la combinaison du son et de l'image, un concert constitué du triptyque déjà constitué par Perpetuum Kyrie, Gloria, et Credo (évidemment sans images, en version « musique concrète »). A l'issue du concert, je suis abordé par une femme qui se présente comme chrétienne et qui, tout en reconnaissant l'élan expressif de mes musiques, me reproche d'imputer à Dieu le Père la souffrance humaine. Ce n'était pas exactement mon idée, et son discours à elle était plus riche que celui que je reproduis, mais j'étais content pour une fois de parler du contenu de ma musique, et j'avais le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un d'une haute culture spirituelle avec qui en discuter. Je regrette de n'avoir pas pris ses coordonnées et continué ce dialogue, et aussi de n'avoir pas noté exactement ce qu'elle m'avait dit.

Deux mois après, en décembre, c'est mon amie Christiane, dont j'ai souvent parlé dans cette Histoire, qui disparaissait d'un cancer très avancé. Elle n'avait pas atteint 60 ans. Elle continue de me manquer, beaucoup. Ni elle, qui voulait être mon témoin, ni ma mère ne nous verraient nous marier Anne-Marie et moi, comme nous l'avions décidé et programmé pour juillet 2000.

Telle a été pour moi la fin de l'année 1999, marquée par deux deuils éprouvants.

Puis c'est le changement de millénaire qui, vu aujourd'hui, de notre année 2023, peut sembler dérisoire, mais à l'époque ne resta pas inaperçu. Anne-Marie et moi sommes allés prendre, pour fêter l'événement, un verre Place de la Bastille. Je savais qu'un appareil de compte à rebours nommé le Genitron, qui affichait le nombre de secondes avant l'an 2000, et qui pendant longtemps avait attiré l'œil des curieux près de l'Esplanade Beaubourg, s'était trouvé depuis exilé dans un coin de la Place où plus personne ne le regardait, et quand on le voyait, on ne savait à quoi servait cet étrange portique. Quinze minutes avant le changement de millénaire, Anne-Marie et moi, nous nous sommes levés de table pour aller nous poster aux pieds du Genitron. Je jure qu'alors il n'y avait qu'elle et moi, peut-être deux ou trois autres personnes. Nous avons battu le rappel, j'ai appelé à voix forte - comme dans mon Kyrie mais en public et en plein air - pour rameuter des passants, et grâce à notre intervention, le Genitron a pu achever de remplir son rôle et de rendre l'âme sur le 000000..., avec une quarantaine de témoins pour l'encourager de la voix.

Et nous voilà dans l'an 2000, où, comme le disait l'abbé Pierre, toujours en colère, quelqu'un qui a mal aux dents la veille de l'an 2000 continuera d'avoir mal aux dents le lendemain.

Sans doute en raison de ce contexte, mais aussi de mes deuils récents, obsédé à ce moment-là par le temps, je propose au GRM de me commander, pour la créer au printemps, une œuvre qui s'intitulera Dix-sept minutes. Aucun rapport avec le 4'33'' de John Cage, proposition dont je déteste aussi bien le concept que la réputation exagérée. Mes Dix-sept minutes, dédiées à Lionel Marchetti et que Jérôme Noetinger éditera dans sa collection de Mini-CD, sont elles remplies de sons – des sons le plus souvent discrets et nostalgiques, avec des voix féminines lointaines, mais qui scandent le temps comme un tic-tac ronronnant (obtenu là encore en mettant le micro tout près de la bande magnétique en marche). Un cri de douleur, là encore, juste avant la fin. Cette pièce est issue d'une séance de studio qui avait eu lieu deux ans plus tôt, et dans laquelle différents éléments que j'essayais de combiner pour un épisode de l'Isle sonante s'étaient mis, je ne peux pas mieux dire, à chanter ensemble. J'en avais rempli une "galette" entière de 750 mètres de bande, sur plus de 35 minutes, et j'ai recomposé le tout pour limiter celles-ci à 17. Est-ce parce que ma mère était née en 1917 ? En tout cas, ce nombre premier me plaisait. Cette pièce peut fonctionner aussi comme un interlude. Je prévois, dans mon Nycthemeron, de la faire entendre entre les deux grandes parties de L'Isle sonante, à laquelle elle se rattache par de nombreux aspects, notamment par des citations fugitives de la voix d'Axel/le.

Un soir de la même année 2000, je dîne avec Denis Dufour dans un restaurant de la rue François-Miron, non loin de l'église où officia Couperin, et Denis me propose de m'aider à finir ma Missa obscura en me commandant personnellement et directement les deux volets manquants, Sanctus (que j'appellerai Sanctus Sanctus) et l'Agnus Dei. Le tout sera créé dans une rétrospective de mes musiques mise au programme du Festival Futura qu'il a fondé, et qui avait alors la possibilité de se dérouler dans la Tour de Crest (depuis, pas moins passionnant, Futura se poursuit dans l'Espace Soubeyran, voir sur le site de Motus, et lire aussi les entretiens remarquables de Denis Dufour avec Vincent Isnard, publiés par MF sous le titre La composition de l'écoute).

Alors que la Messe de terre se terminait par un climax quasi-sexuel, je veux faire une autre messe qui diverge après le Credo, et qui telle les deux arches du pont en Y de mon enfance (voir mon Dictionnaire subjectif de l'alphabet à cette lettre) se sépare du tronc commun. Je ne sais si c'est pour cela – mais je crois aussi que c'est en pensant à mes deux chères disparues de l'année 1999 – que j'ai fait un Sanctus dépressif et désolé, qui trois fois se relève et trois fois s'envole comme dans un dur effort pour retomber ensuite. On m'y entend dans un décor de sons modernes indifférents, décor incrusté au mixage. J'y ai incorporé les éléments d'un tournage sonore que j'avais fait en 1983 à Cannes, dans le sous-sol du Palais des Festivals, lorsque je tapais pour le supplément quotidien Cahiers du Cinéma / Libération, sur une machine à écrire mécanique, des articles destinés à paraître le lendemain matin, aux côtés d'autres rédacteurs et dans un cliquètement de commissariat. Ces sons évoquent un travail ordinaire de bureau, en même temps qu'un cadre fermé, statique. Dans beaucoup de mes oeuvres, j'essaie ainsi de varier le décor et l'atmosphère que celui-ci dégage.

Après quoi vient l'épisode du Benedictus qui venit in nomine Domini. Cet épisode, je l'avais traité dans ma Messe de terre sur un ton léger, éclairé par la chaleur du regard humain, avec le son d'une danse robotique jouée sur mon synthé Yamaha bas de gamme. Cette fois-ci j'ai eu l'idée d'incorporer des enregistrements de réactions hostiles d'auditeurs de France Musique – des réactions sollicitées par Jack Vidal, lorsque celui-ci avait repris après moi la responsabilité des émissions radio du GRM. On leur proposait de donner leur sentiment sur une œuvre de Xenakis ainsi que sur un extrait de mon Requiem. Toutes ces personnes avaient pris un ton, soit accablé soit persifleur, et même parfois grossier pour critiquer Xenakis ou ma soi-disant musique, au nom de la vraie, celle qui est belle et nous élève. Même si l'initiative de Vidal leur tendait la perche (et le bâton pour se faire rosser), ces réactions m'avaient consterné quand je les avais découvertes. J'ai horreur de ces gens qui le plus souvent sont cultivés, lisent, vont au théâtre, etc... mais considèrent la musique classique comme leur paradis privé et s'en font un environnement de confort, ôtant aux oeuvres de Schubert, de Mozart ou de Debussy leur part de révolte ou d'inquiétude. Le Benedictus de mon Sanctus Sanctus fut l'occasion d'exposer ces voix réprobatrices, et, pourquoi pas, d'en faire des personnages dans la fresque de mes musiques: tant de fois j'y avais fait entendre la rumeur ou l'agitation collective d'un public (dans Le Prisonnier du son, Tu, La Ronde, La Tentation de saint Antoine), pourquoi pas le faire représenter par des individus... Mais j'ai mis aussi dans cette partie les sentiments de désarroi que m'avaient laissés les événements vécus l'année précédente.

Quant à l'Agnus Dei qui termine cette longue Missa obscura (elle durait deux heures, après la création j'en ai seulement coupé dix minutes), j'ai eu l'idée de le faire à la fois hésitant et confiant, chantonné à voix douce, au-dessus d'arpèges joués par un synthétiseur Yamaha, le même que celui cité plus haut. C'est comme une veillée qu'on finit à la bougie, les chandelles achèvent de se consumer, quelque chose s'épuise. Si cela durait plus longtemps, pourraient revenir la panique et les monstres, mais la fatigue et les limites physiques que rencontre toute entreprise humaine sont là pour donner à cette deuxième "grand-messe" une fin discrète. Une messe, qui maintenant encore, en 2023, me laisse insatisfait. La reprise textuelle du Gloria et du Credo, sans les images auxquelles la Messe de terre associe ces deux pièces, me crée un problème, dont j'espère trouver la solution.

La création complète de la première version de ma Missa Obscura, à Crest, fut un exercice d'endurance qui me laissa moi-même épuisé. Christine Groult me dit que cela l'avait fait penser au Christ, et à son agonie.

Peu de temps après Anne-Marie et moi, fraîchement mariés, nous avons fait un très beau voyage de noces en Italie, à Manarola, dans la région magique des Cinque Terre. Comme un indice de mon obsession chronologique d'alors, j'avais emmené, pour le relire, l'extraordinaire roman de Christopher Priest Le monde inverti, qui propose une étrange alliance entre l'espace et le temps. La première phrase, dans la traduction française, est: "J'avais alors atteint l'âge de mille kilomètres."

Puis nous revenons à Paris et reprenons nos activités, dont mes cours à l'ESEC et à Paris III. Mais le dimanche du 8 octobre 2000, soit un an jour pour jour – je n'y ai pas pensé sur le moment - après la crémation de ma mère, je suis pris chez moi d'une crise de douleurs atroces, qu'un premier médecin venu en urgence n'arrive pas à expliquer, et ensuite d'une seconde encore pire que le second médecin appelé diagnostique comme une pancréatite aiguë. Je suis tout de suite amené à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, sur l'île de la Cité, où je vais passer presque trois mois très mouvementés (fausse sortie, opérations diverses, infections, hémorragies internes à répétition). Et là commence pour moi, seul à la vivre, autour de ce qui est arrivé à l'intérieur de mon corps, une œuvre en temps réel qui dépassera largement le cadre de « dix sept minutes ».

Le matin du 9 octobre 2000, donc, je me retrouve dans la chambre 1 du service de réanimation Saint-Jean. Fixé au lit, je ne peux pas bouger, pas même me retourner pour regarder derrière moi. Pour m’alimenter et m'abreuver sans passer par la voie orale (puisque dans cette affection, il faut mettre le système digestif au repos absolu), de grands sacs remplis d’un liquide blanchâtre sont suspendus à une potence, et laissent dégoutter silencieusement par perfusion leur contenu nutritif dans mes veines. Afin d'évacuer les déchets de cette nourriture intégralement liquide, a été posée une sonde urinaire reliée à un autre sac à peine moins grand, sac qui se remplit continuellement et tout aussi discrètement. Le physique trivial, le corps souffrant, que des auditeurs, dont ceux questionnés par Jack Vidal, m'avaient reproché d'introduire dans le royaume enchanté de la musique avec mon Requiem, s'imposaient à moi comme une obsession de tous les instants. Mon corps était devenu un tuyau recevant et débitant en permanence, sans aucune sensation liée à la réception comme à l’expulsion, et sans aucun des bruits qui vont avec, cependant que d'autres sensations désagréables et parfois violentes, internes et externes, les remplaçaient.

J'ai été aussi, pendant cette période d'octobre à décembre 2000, un émetteur involontaire de musique. À mon bras gauche était fixé en effet un brassard gonflable qui, selon le rythme programmé par les différentes infirmières qui se succédaient, se comprimait automatiquement tous les quarts d’heure, toutes les heures parfois, pour mesurer les variations de ma tension. La compression s'accompagnait à chaque fois de crissements créés par le Velcro qui fixait ce brassard. Sur ma poitrine, étaient collées cinq électrodes identifiées par des couleurs différentes et reliées à un système qui détectait le rythme cardiaque et autres données biologiques. Qu’une seule de ces électrodes vînt à se décoller sous l’effet de la transpiration ou d’un de mes faibles mouvements, et voilà qu'un “Dong-dong” synthétique et très sonore se déclenchait, sans que survînt immédiatement un soignant pour l’interrompre et remettre l’électrode en position, car il y avait beaucoup de chambres comme la mienne d’où sortaient de tels sons, et le personnel, insuffisant en nombre, était surchargé de travail.

À l’extrémité de l’un de mes index, un doigtier vérifiait le taux du sang en oxygène. Cette maudite “satu” avait vite fait de glisser sur le doigt, ce qui déclenchait alors d’autres “Dong !” assourdissants, jour et nuit. Plongeant dans mon flanc droit il y avait deux tuyaux, dont l’un convoyait vers l’extérieur une partie de ma bile qui autrement se serait dangereusement déversée dans les organes et tissus internes, qu’elle aurait corrodés. Sortant de mes narines, deux tubes minces et rigides à l’odeur désagréable de plastique menaient à un appareil d’assistance respiratoire situé à ma gauche et dont la partie la plus visible, pour moi, était un énorme serpentin de plastique tordu comme un dragon. En même temps que le sifflement continu et immuable de l’oxygène dans le nez (celui-là même qu'on entend dans les séquences de sortie spatiale de 2001, L'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Kubrick, sur lequel j'avais écrit en 1998 un essai que Claudia Gorbman était justement en train de traduire à des milliers de km de là), j’entendais ma respiration décomposée : mes inspirations dans ma tête - comme tout le monde, tandis que le son de mes expirations était grossi et extériorisé à deux mètres de moi par le « serpent » du respirateur, en un ping-pong stéréophonique de cauchemar, contribuant à troubler ma conscience des limites entre l’intérieur et l’extérieur de mon corps.

Toutes les trois ou quatre heures du jour et de la nuit, infirmières et infirmiers venaient effectuer des prises de sang de contrôle, vider les liquides, vérifier les perfusions et en poser de nouvelles - parfois cinq, six, sept en même temps, dont les contenus étaient “mixés” jusqu’à mon cathéter par un savant système de connexions qui leur demandait une dextérité admirable. J’entendais avec une grande acuité les tintements nombreux que produisaient, sur les tablettes où elles étaient posées, les bouteilles de produits de perfusion. Enfin, à ces “Dong” qui se déclenchaient à tout propos, à ces sifflements d’oxygène, à cette expiration géante qui était mienne en même temps qu’extérieure, au clapotis erratique de l’eau filtrant l’arrivée d’air, aux manipulations des infirmières qui faisaient tinter des tables en verre s’ajoutait, en basse continue, un cliquètement mécanique précipité et ininterrompu que je mis longtemps à identifier: en fait, il émanait d’un appareil informatique destiné à réguler le débit des perfusions. Ce bruit constant variait cycliquement en timbre, et faute de savoir d’où il venait, je l’associais à l’écoulement goutte à goutte des différents liquides qui se déversaient dans mon sang, et dont il aurait été comme le bruit secret.

Devant moi enfin - et ce “devant moi” prenait tout son sens, car ne pouvant me tourner, je ne pouvais qu’être face à elle – fonctionnait une horloge à aiguille au discret tic-tac, munie d’une trotteuse où je voyais et entendais le temps passer. Le temps dont je faisais l’expérience “à l’état pur”, comme d’un “mécanisme abominable”, ainsi que le dit très bien Christiane Rochefort dans son roman Le Repos du guerrier.

Il faut y ajouter, plusieurs dizaines de fois dans la journée, la sonnerie électronique en arpège ascendant du téléphone de service installé dans le couloir du Service, et qui par définition ne sonnait jamais pour moi (pendant les deux-trois ans qui suivirent, quand je la reconnaissais dans un magasin ou dans le Service de l’Hôtel-Dieu auquel je venais rendre des visites de remerciements, je ressentais de façon toujours aussi aiguë: cet arpège ne sonne pas pour toi, et de toutes façons tu ne peux pas te lever).

Il ne faudrait pas oublier non plus de faire entendre, si l'on voulait exécuter la musique concrète non fixée de cette hospitalisation, la petite goutte de son à laquelle j’accrochai mon attente en fin d’après-midi et souvent à midi, comme sortant d'une fontaine dont j’attendais assoiffé qu’elle fît couler un peu d’eau: le couinement sobre et faible de la sonnette électrique que les visiteurs extérieurs à l’hôpital devaient actionner pour pouvoir entrer en réanimation, après avoir revêtu une blouse spéciale et parfois mis un masque. Cette sonnette céleste, c’était Anne-Marie qui venait me voir tous les jours après son travail, parfois mon neveu Emmanuel, parfois mon frère Jacques et sa femme venus de Blois, parfois des amis, tous accueillis avec joie, ou bien Jacqueline Tiévant, visiteuse d'hôpital avec laquelle j'ai échangé par la suite quelques lettres, une Catholique qui m'encourageait à ne pas bouder – car j'en doutais alors - le talent et la vocation qui m'avaient été donnés pour la musique.

Je n'ai pas eu la force, ni même l'idée ou l'envie d'enregistrer ces sons, car ils n’ont de sens que par l’expérience qu’ils accompagnaient. Il faudrait les rendre par d’autres sons et d’autres durées. N’empêche qu’à certaines heures de la nuit, surtout au début, avec tout l'attirail que j'ai décrit, ces sons d'hôpital formaient pour moi, auditeur captif, des polyphonies parfaites, des polyrythmies fabuleuses qui me faisaient me dire : si je pouvais en capter quelques instants, j’aurais une heure d’une composition concrète qui surpasserait tout ce que j’ai fait. Mais je sais combien capter l’essence des sons réels est difficile, voire impossible.

Si j'ai incorporé cet épisode à l'histoire de mes musiques concrètes, c'est qu'il m'a marqué, et amené à faire une pause de près de cinq ans dans la composition d'oeuvres nouvelles. A l'hôpital, j'avais eu peur que certaines de mes musiques, parmi lesquelles évidemment le Requiem, n'aient été des anticipations, des messages de moi à moi-même que je n'avais pas su lire pour ce qu'ils disaient, négligence dont je payais maintenant le prix. Souvent aussi, j'ai eu l'impression que je repassais par des états vécus il y a très longtemps (Christiane avait été frappée quand je lui avais raconté l'épisode d'enfance que j'évoque dans le chapitre 12 de cette Histoire, car elle y voyait la source de cet état de cri par lequel passent plusieurs de mes œuvres).

A l'Hôtel-Dieu je n'étais pas obligé, certes, d'écouter, mes pièces concrètes ! Je pouvais écouter Mozart, Monteverdi, Bill Evans ou Ruth Etting dans les écouteurs d'un Walkman, mais curieusement, je n'avais pas envie alors d'entendre de la musique. La lecture m'apaisait beaucoup plus, et me délivrait du temps long.

Et lorsque je regarde le pauvre brouillon qui est reproduit ci-dessus, et qui ne réussit à être ni du temps ni de l'espace, je n'éprouve plus d'énervement mais de l'attendrissement. En fait, avec ces deux années 1999-2000 qui ont suivi la composition de la première version de L'Isle sonante, c'est comme si la formule de Parsifal que je cite au chapitre 19, « zum Raum wird hier die Zeit », cessait provisoirement d'être valide. Le temps venait se rappeler à moi comme si ce qui ne peut avoir ni hauteur ni largeur, seulement de la longueur, et laquelle ! Mais cette longueur, dont je vais m'extraire en poursuivant cette histoire, aura peut-être été nécessaire pour lui redonner du sens et du volume. Et me permettre de revenir à la composition.

(A suivre)