Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRETES, 10. DIKTAT, 1979

9 octobre 2022

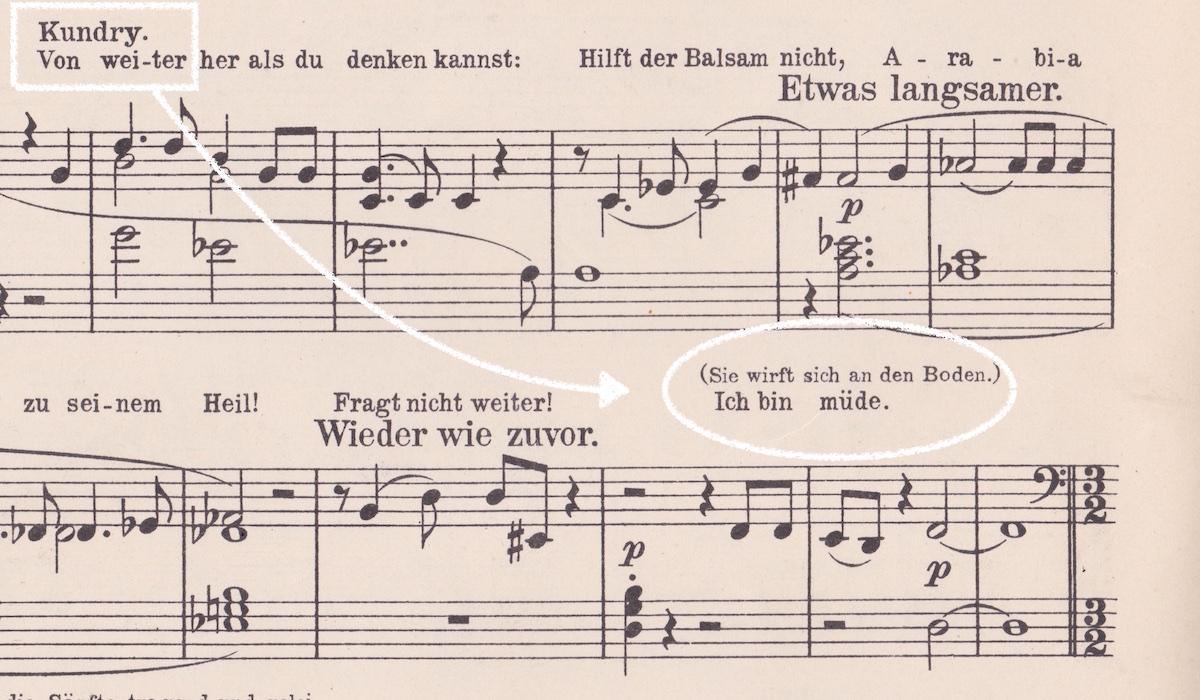

« Ich bin müde », « je suis fatiguée ». Il est curieux que mon oreille d'adolescent (un adolescent qui quelques années plus tôt avait, pour obéir à un désir de sa mère, pris l'allemand comme première langue au lycée) ait tout de suite retenu, compris et isolé de tout le reste – de l'énorme reste du dernier opéra de Wagner, Parsifal, cette phrase courte et triviale chantée par Kundry au premier acte, alors que j'en écoutais la retransmission à la radio chez mon père. Cela doit s'être situé en 1963, l'année où j'habitais chez celui-ci et sa femme Hélène. Il est encore plus curieux que je me souvienne toujours de ce moment de quelques secondes où devant le poste de radio, je l'ai repérée et entendue, et où elle s'est gravée en moi comme une trouvaille. « Ich bin müde ». La fatigue est un état que je crois avoir éprouvé par éclairs ou par périodes depuis toujours, intimement, tout en jouissant d'une bonne santé, mais pourquoi donc ? Cette phrase est en tout cas une des clés du sentiment qui m'a inspiré mon quatrième mélodrame concret, composé et créé en 1979, Diktat. Il y est question en effet, pendant près d'une heure trente, d'un vieux clochard harassé et teigneux, habité d'une immense lassitude, qui renâcle au début de l'œuvre à sortir des brumes du sommeil, et qui à la fin en revanche s'endort, même s'il dort, c'est le moins qu'on puisse dire, très mal. Entretemps il rêvasse, s'attendrit à la pensée d'une femme, s'emballe comme s'il prophétisait devant une foule ou s'excitait à un souvenir de gloire, puis retombe.

J'ai inventé et joué ce clochard-prophète fou, auquel je m'identifiais, en m'inspirant d'un personnage hirsute sans domicile fixe que l'on pouvait croiser, quand j'étais petit, dans la rue Faidherbe à Nogent-sur-Oise, où habitaient nos parents nourriciers (au n°92) ainsi que notre mère (au n°46, oui, pile la moitié). Mon frère Jacques se souvient qu'il faisait de petits travaux pour un propriétaire terrien qu'on appelait le Père Notaire. Toujours aviné, il me semble qu'il parlait fréquemment tout seul, ronchonnait, râlait, invectivait. Par dérision et sans méchanceté (autant que je me souvienne), sa saleté et son éthylisme lui avaient valu chez les Nogentais le surnom de Bébé-Rose. Un jour d'hiver Bébé-Rose n'était plus là, et ma mère nous raconta qu'on l'avait trouvé dans la rue mort de froid (à cette époque, les hivers dans l'Oise pouvaient être rigoureux).

Bien sûr, j'ai donné un autre nom à ce clochard, trouvé dans la Bible, celui de Melchisedech, je lui ai fait parler une langue imaginaire baptisée le Blave (où il y a « slave » et « bave ») et lui ai prêté quelque chose de mon rapport à la fatigue. J'avais connu celle-ci en 1975 sous une forme concrète et écrasante, à l'occasion d'un épisode de mononucléose infectieuse qui m'avait fait perdre vingt-cinq kilos ! Mais c'était aussi, depuis toujours, une litanie de ma mère, quand elle nous disait : « mes enfants, je suis fatiguée ». Lorsque bien plus tard, en 1999, j'ai contribué après sa mort à vider son appartement à Vaucresson, j'ai retrouvé un agenda qui était un des rares documents ayant échappé, à cause probablement de sa petitesse, à la destruction qu'elle avait tenu à faire à l'avance de ses papiers personnels. C'est un agenda très laconique de l'année 1949 ; à ce moment-là elle travaille à Paris comme secrétaire pendant que Jacques et moi sommes confiés soit à nos grands-parents paternels à Paris, soit à Mme Fléchelle à Nogent. Or, le mot qui revient le plus souvent page après page, d'autant plus frappant que le carnet ne note parfois rien d'autre, est : fatigue, avec la variante : fatiguée. D'où peut-être ma sensibilité au « Ich bin müde » de Kundry !

Parsifal est un opéra que j'ai appris par la suite à connaître (et à aimer beaucoup mieux, notamment en l'étudiant à partir d'une réduction pour piano seul achetée d'occasion chez Pugno, près de Saint-Michel, et ensuite avec le film sublime de Syberberg), mais j'étais déjà frappé tout de suite, instinctivement, qu'un opéra aussi élevé, tiré d'un épisode du cycle du Graal, fasse une telle place à ce qui est normalement banni de la scène opératique et lyrique : la fatigue du corps et la douleur physique. De la même façon, lisant enfant tout Homère, dans l'édition de la Pléiade que je m'étais fait offrir pour Noël par le grand-père Chion, j'étais charmé, à la fin du Chant I de l'Iliade, par le moment où Zeus, le roi des Dieux, se couche, pour un sommeil bien mérité, auprès de sa femme Héra. Les Dieux mangent chez Homère, mais aussi ils se fatiguent et dorment !

Le sommeil est d'ailleurs une hantise dans plusieurs opéras de Wagner : dans Siegfried, au second acte, le dragon Fafner n'est pas très content d'être réveillé par le héros, pas plus que la déesse Erda au début du troisième acte, de l'être par le « Wanderer » (figure que prend le roi des Dieux, Wotan) ! Il y a aussi chez Wagner la soif, la fatigue, la maladie... On n'y fait pas attention chez lui parce que sa musique est tellement ample, mais toutes ces choses y sont, humaines, et je l'ai dit triviales. Cela me fait penser à une histoire connue sur la création de l'opéra de Debussy Pelléas et Mélisande, adapté de la pièce de Maeterlinck : au premier acte, la timide et peureuse Mélisande, au prince Golaud qui lui demande quel âge elle a, répond : « je commence à avoir froid », et le public de rire ! Stupide public, qui veut du grandiose et de l'éthéré parce que c'est de l'opéra... J'adore aussi dans la première série de Twin Peaks, cet incroyable récit plongeant dans toutes les dimensions, lorsque les personnages prennent le temps de savourer le café qu'ils boivent ou la tarte aux cerises ! C'est cela, l'épique.

Pour ma part, ce que je pense avoir réintroduit dans ce genre trop souvent à mon goût sublimé qu'est la musique concrète, c'est ce que la peinture et la littérature, pour ne pas parler du cinéma, acceptent et magnifient depuis longtemps : la vie familière, le quotidien non-exotique au jour le jour, les états non-héroïques (Ferrari a touché à cela dans Hétérozygote, mais ses œuvres suivantes de « musique anecdotique » s'inscrivent plus, pour la plupart, dans le genre du carnet de voyage).

Lorsque j'ai eu l'idée de faire Diktat en 1979, pour profiter d'une proposition que m'avait faite le Groupe de Musique Expérimentale de Marseille de venir travailler dans un de ses studios, j'ai donc pensé à ce sentiment de lassitude infinie, allant jusqu'à la douleur de vivre, et je savais le nom que Freud a eu le génie de lui donner : le Todestrieb, autrement dit la « pulsion de mort », laquelle n'a rien à voir, mais rien du tout, avec les pulsions homicides. Je me permets de vous renvoyer à mon tout premier blog, le n°1 de la série Entre deux images, du 17 septembre 2014, rédigé à Berlin au début de mon année au Wissenschaftskolleg, et publié comme celui-ci par Geoffroy Montel : j'y parle précisément de cela. A ce moment-là, logeant dans le quartier de Grünewald avec Anne-Marie, j'avais sous les yeux de très beaux arbres qui perdaient leurs feuilles à une vitesse précipitée - une véritable pluie, un déluge de feuilles mortes ! La psychanalyse que j'ai suivie, ainsi que la lecture de Françoise Dolto, m'ont aidé à accepter en moi, avec leur rythmicité propre, mes pulsions de mort. Et en 1979 à en faire le fil conducteur d'une œuvre.

Pourtant, je n'avais à l'époque « que » 32 ans, ma santé était de nouveau très bonne et sans accroc, je menais, après mon départ du GRM, une vie professionnelle, amicale et sociale aussi remplie et gaie que possible (dispersée, pour le travail, entre l'écriture, mes premiers cours sur le son au cinéma à l'Idhec et à l'Ida, quelques musiques d'application, des concerts), et cependant, j'avais en tête une telle œuvre. Tous les soirs à Paris, je rentrais - comme on monte dans une tour ou au sommet d'un phare- , par l'escalier de service dans le petit studio de l'Île Saint-Louis où je vivais seul sous les toits au sixième étage, je pouvais m'allonger sur mon matelas posé par terre, avec deux micros Beyer reliés à un magnétophone Revox, déclencher l'enregistrement et me laisser aller à un état d'esprit de dérive, qui m'amenait à improviser dans cette langue imaginaire, inconnue, que j'ai baptisée le « Blave ». C'est ainsi qu'est né Melchisedech.

Le titre Diktat vient de l'allemand. Il ne contient certes pas l'idée de fatigue, plutôt celle de « contrainte ». Pour moi, qui suivais à ce moment-là une analyse, il s'agissait, non d'une contrainte imposée de l'extérieur mais d'une contrainte interne, liée à ce que Freud appelle la « Zwangsneurose » et qu'on nomme en France plutôt, non « névrose de contrainte » (qui serait une traduction exacte), mais névrose obsessionnelle. Il ne m'était pas bien difficile de me reconnaître obsessionnel, c'est d'ailleurs une névrose banale, notamment chez beaucoup de musiciens, mais pas seulement chez eux.

Ce mot de contrainte m'était venu en tête après une nouvelle vision du film de Bergman L'Heure du Loup, quelques années après sa sortie en 1968 : Johan Borg, un peintre tourmenté, joué par l'admirable Max von Sydow, est reçu dans une société riche et cynique avec sa femme (Liv Ullmann). On l'amène à parler de sa vocation d'artiste, et il insiste sur un sentiment de contrainte (dans les sous-titres, le mot est répété deux fois), qui est le seul sentiment clair qu'il éprouve. Je ne parle pas suédois, mais dans la v.o., je crois entendre le mot tvång, proche de l'allemand Zwang.

Je m'étais dit alors, en voyant le film : c'est bien de se savoir intérieurement contraint ! cela vous donne un cadre et vous livre un clé de ce que vous faites, mais ce cadre est en vous et dans mon cas - où, tel le peintre du film de Bergman, je composais alors sans obligation de traiter ceci ou cela, de rentrer dans tel ou tel jeu de commande sur un thème donné – je pensais que, si je laissais jouer les forces qui me conduisaient, j'aurai des chances d'aboutir à quelque chose qui serait, non forcément valable et artistiquement élevé, mais en tout cas authentique et cohérent.

Dans cet esprit du « laisser venir les choses », après la genèse très lente et volontariste de Tu, j'ai eu l'idée d'aborder la composition d'une œuvre nouvelle comme si c'était un film avec une période très limitée de tournage et de montage. Mon séjour au GMEM était prévu pour deux semaines seulement. J'ai apporté à Marseille des bandes contenant les éléments créés à Paris ou captés lors de séjours de vacances, sur place je les ai complétés par d'autres éléments réalisés sur place, notamment de longues improvisations vocales véhémentes que je pouvais me permettre le soir, dans le studio du GMEM où j'étais seul, sans déranger ni inquiéter personne, ainsi que des lectures de courts textes que j'ai écrits sur place et fait lire par la flûtiste Lanie Goodman, à l'époque compagne de Michel Redolfi, un des animateurs du Groupe. Simultanément je montais et mixais, et en deux semaines de travail quotidien, l'œuvre était faite. Par la suite, je n'y ai fait que quelques coupures, ramenant les 95 minutes à 85 environ.

Parmi les sources non vocales : une boite à rythme rudimentaire qui appartenait à Ghedalia Tazartès et dont j'ai joué chez lui en m'enregistrant, des ritournelles de synthé que j'avais créées en 1978 chez René Bastian à Wissembourg, sur son magnifique Korg Polyphonic, et les crépitements secs de ma machine à écrire, à Paris. L'éditeur Fayard m'avait proposé d'écrire une monographie sur Pierre Henry, qui allait être mon premier livre écrit seul, et ma mère m'avait fait un beau cadeau en me donnant l'argent pour m'offrir l'IBM électrique à boule, avec son ruban effaceur : elle était très lourde, le remplacement des cartouches d'encre coûtait cher, mais elle donnait envie de s'en servir, et me donnait de la tonicité. Le son qu'elle produisait avait quelque chose d'implacable, et en appuyant sur la touche répétition on déclenchait un son de mitrailleuse.

J'avais aussi enregistré mon père s'exerçant chez lui, à Riunoguès, sur un des premiers modèles d'ordinateur personnels, en 1979, aux côtés de mon frère ; il y avait un bruit de fonctionnement typique des PC de l'époque que j'ai ralenti, et qu'on entend notamment dans le dernier mouvement, Nuit. Quoi encore ? D'autres sons « modestes » créés avec du tissu frottant rythmiquement sur du bois ; de courts emprunts à un disque de dressage de chiens de berger, et d'autres issus des « restes » non utilisés des éléments que j'avais créés pour l'oeuvre Tu.

Si Diktat me convenait comme titre, c'est qu'à 32 ans, célibataire, je voulais évoquer le cours d'une vie déjà passée, qui se raconte dans le désordre, et comme elle est déjà passée tout semble l'effet d'un destin. J'avais composé un Requiem relativement jeune (entre 25 et 26 ans), pourquoi ne pas imaginer un peu plus tard la déchéance, la perte de cohérence et de mémoire qu'on a coutume d'associer à la vieillesse ? Comme je l'ai déjà raconté dans le blog Entre deux images n°76, j'ai voulu en somme exorciser le spectre de ma propre clochardisation.

Je me suis fixé sur le chiffre 7, et ai donné comme sous-titre « sept fragments des récits de Melchisedech ». Cela commence donc par un Réveil (douloureux, de mauvais gré) et finit par la traversée sans fin d'une Nuit. Alors que les mouvements 2, 4 et 6 introduisent un peu de vie extérieure, comme la malice et la lumière d'une voix féminine, les mouvements 1, 3, 5 et 7 prennent, maintiennent et pour finir laissent le personnage dans sa solitude. J'ai inventé que Melchisedech a eu une femme dans sa vie, en tout cas dans ses rêves; à cette femme, jouée par Lanie Goodman, j'ai donné le nom d'une jeune Américaine rencontrée dans un avion d'Icelandair lors d'un de mes voyages à New-York dans les années 70, et avec qui j'avais longuement parlé pendant le vol. Elle s'appelait Donna Podorowski et se rendait, via New York, à Indianapolis. Une ville au plan en damier où je ne suis jamais encore allé, et dont le nom reste pour moi magique.

En 1976, 1977 et 1978, j'ai fait trois longs séjours à Manhattan, en profitant de l'hospitalité de la compositrice Laurie Spiegel, qui occupait un grand loft à Soho, dans Duane Street (un quartier complètement modifié depuis par la gentrification). Elle me permettait d'y dormir sur un coin de divan dans le séjour et me laissait une clé. On y accédait évidemment par un monte-charge. Je voyais peu Laurie, qui d'ailleurs vivait avec son compagnon, mais passais de très longues journées à marcher sans lassitude dans les rues de Manhattan, et j'ai croisé toutes ces solitudes, dont celles que montre le film de Scorsese tourné en 1975 Taxi Driver (même si j'étais bien plus prudent que Travis Bickle !). Au milieu de tant de gens je ne me sentais jamais seul, car je trouvais la ville accueillante et amicale, avec ses larges trottoirs où il fait bon marcher, et puis j'avais dans ma tête et dans mon cœur la famille et les amis que je laissais en Europe. En 1975 et en 1976, Jacques Kebadian puis Denis Dufour m'avaient appris à me servir d'une caméra super-8mm. Je m'étais offert la Beaulieu 7008-ZM-IV, avec laquelle en 1978, j'ai filmé la plupart des images new-yorkaises qu'on verra dans ma Messe de terre. Aujourd'hui encore, je me sens plus chez moi à New-York (où je suis souvent retourné avec Anne-Marie, la dernière fois en décembre 2019) que partout ailleurs sur la Terre. En même temps cette ville était à l'époque pleine de Melchisedechs.

Pourquoi cette idée d'une langue étrangère et opaque ? Cette question que je me pose à moi-même me fait penser à ce roman que j'ai lu et relu enfant, le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne (j'en adapterai plus tard un épisode dans l'Isle sonante). On y voit, dans les premiers chapitres, des caractères runiques attribués à un savant-aventurier nommé Arne Saknussem. Donc : un ou des mots gravés, et qui ne se laissent pas absorber dans le flux liquide du texte narratif. Des mots qui restent inassimilables, irréductibles. De même, avec ma musique comportant parfois beaucoup de mots, mais fixée sur support, il me semble dire : c'est de la musique, j'appelle cela de la musique, c'est gravé sur un support dit « audio » mais vous pouvez toujours courir pour le noter, mes amis, la notation n'en viendra jamais à bout. Est-ce que c'est cela, sous une forme inversée (un son gravé mais rebelle à l'écriture), l'archi-écriture dont parle Derrida ? Je ne sais pas.

Lorsque récemment j'ai sous-titré Diktat, pour le Nycthemeron, je me suis posé la question : vais-je donner un sens aux glossolalies de mon Melchisedech ? Finalement non, car moi-même je ne sais pas ce qu'il raconte. Mais lorsque deux fois de suite (c'est en fait la reprise du même passage), ce dernier chante d'une voix plus jeune et moins rocailleuse un chant inventé dans un style modal imité d'Olivier Messiaen, je souligne discrètement, par le sous-titre anglais, le peu qu'on y entend de mots français, comme : « les silences d'amour ».

Après avoir fini Diktat, et l'avoir créé en Avignon le 30 octobre 1979 devant un public très réduit, lors d'un concert de créations organisé par Marc Jacquin où se produisaient aussi François Bayle, Michel Redolfi et Leo Küpper, j'ai eu envie que l'œuvre soit redonnée : mais cela n'a pas encore eu lieu. Le GMEM, curieusement, a oublié l'œuvre dans ses armoires, et le GRM, à qui je l'ai fait entendre n'a pas été intéressé. J'en ai tiré une version radiophonique créée grâce à l'Atelier de Création Radiophonique de France-Culture dirigé alors par René Farabet, mais pour moi c'était et c'est une œuvre destinée au concert. J'ai pensé alors que Diktat était une œuvre sans avenir et en ai, pour sauver quelque chose, récupéré des passages qui me plaisaient isolément : on en retrouve donc des fragments dans La Ronde, 1982, et les Vingt-quatre préludes à la vie, 1991, et surtout j'en ai pendant quelques années isolé le dernier mouvement Nuit, sans rien y changer, pour en faire une œuvre autonome intitulée Nuit noire : celle-ci a été créée en 1985, et gravée par Empreintes DIGITALes en 1993. Lorsque trois ans plus tard, Lionel Marchetti a commencé son ouvrage sur ma musique (initialement destiné à une collection initiée par Bruno Giner), La musique concrète de Michel Chion, il m'a demandé de lui passer une copie de Diktat. L'œuvre lui a plu, j'ai recommencé à y croire, et finalement c'est Lionel qui a remastérisé l'œuvre et l'a éditée en CD sur le label Nuun. Il lui a consacré aussi un beau texte. En fait il l'a sauvée. Je pense avoir trouvé une occasion de la donner en entier au début de l'année prochaine.

Mais en 1979, suite à l'absence d'écho rencontré par Diktat, j'ai vraiment pensé à cette époque mettre un terme à la composition de musiques concrètes, et, comme je l'ai raconté (Entre deux images n°86), Redolfi m'en a dissuadé. Il m'a fallu cependant déménager en 1981, quitter mon douillet mais trop petit studio de l'Ile saint-Louis pour un vrai appartement rue d'Ormesson, pour me sentir capable de former et ensuite mener jusqu'au bout le projet qui restera, en termes de moyens de production et par rapport aux standards du genre, l'équivalent d'un Ben Hur : ce sera la Tentation de saint Antoine, commencée en 1981 et achevée en 1984, à laquelle je consacrerai au moins deux chapitres.

(à suivre)