Blog

SANS VISIBILITÉ - CHAPITRE 6

13 décembre 2020

MOI-S-SONNÉ, MOI-S-SONNANT, CARILLON SUR LE SON

Monroe / Ballard / Baker / Armstrong / Widmark / Brenez / Kipling / Deshays / Bonnet / Campan / Foucault / Proust / Mendès / Rachilde / Bloy / Fauré / Schaeffer / Angot / Dubois / Modiano / Péguy / Rabelais

Oui, c'est bien Marilyn Monroe que vous voyez ci-dessus, et cela dans son seul grand rôle tragique, celui d'une baby-sitter perturbée qui s'appelle Nell (je n'aime pas écrire « Marilyn » comme font ceux qui, hommes ou femmes, s'approprient l'histoire déchirante de l'actrice). Comme me le fait remarquer Anne-Marie on la voit ici, plus souvent que de coutume, filmée de face, ce qui fait apparaître son nez et donc son visage, photographié par Lucien Ballard, d'une façon insolite, différente. La scène se situe vers le début d'un très bon suspense dirigé par Roy Ward Baker, Don't bother to Knock, 1952 (Troublez-moi ce soir est le titre français) inspiré par le roman de Charlotte Armstrong Mischief. Monroe, qui y a pour partenaire un Richard Widmark très humain, y est excellente et fait peur. Ici, elle vient d'éteindre la radio de la suite d'hôtel où elle est chargée de garder la petite fille d'un couple aisé pendant que celui-ci se rend à une fête, qui a lieu quelques étages plus bas dans le même palace new-yorkais. Nous sommes au début des années 50. C'est une période où beaucoup de films noirs américains adoptent un même principe, celui de limiter au générique et éventuellement à la toute fin du film la présence d'un accompagnement orchestral « de fosse » (non-diégétique). De sorte que si l'on y entend de la musique au cours de l'action, c'est uniquement lorsque celle-ci en est partie prenante, comme dans les débuts du parlant, et quand celle-ci s'arrête et que les personnages cessent de parler, les bruits de la vie ont alors une chance de se faire entendre. Ici Nell, venant d'éteindre une radio, est soudain sensible à un son qui, devenu audible, la ramène à son histoire personnelle – un avion qui passe au-dessus de la ville - tout en faisant exister le monde. C'est encore un ronronnement d'avion à hélice - nous ne sommes qu'en 1953 - tel qu'on n'en entend plus guère aujourd'hui, sinon dans les aéro-clubs et les films. Pour mieux l'entendre la baby-sitter va vers la fenêtre et elle écarte les lames du store, afin de humer le son comme un parfum. D'ailleurs, elle vient de se mettre derrière les oreilles deux gouttes du parfum précieux de la dame qui l'a engagée, et de se parer de ses bijoux.

« D'où provient votre rapport passionnel au sonore ? », m'est-il demandé lors du cours en visio-conférence que m'a proposé Nicole Brenez à destination des étudiants de la Femis où elle enseigne, et que j'ai eu une grande joie à enregistrer. Sous l'influence peut-être de cet extrait, je lui donnerais les noms de réceptivité, d'obsession certainement, de hantise. Hantise et mémoire, car j'ai un souvenir précoce de certains sons : la voix des acteurs de doublage dans le premier film que j'aie vu de ma vie à 6-7 ans (Sous le plus grand chapiteau du monde, de De Mille) ; les travellings sonores que créait, pour l'enfant de 10 ans que j'étais, le fait d'aller de la gare du Buet, Haute-Savoie, au chalet L'Aiguillette des Posettes, en entendant s'approcher et s'éloigner toutes sortes de fontaines et de cours d'eau. Ainsi, je ne sais pas pourquoi, je suis devenu réceptif aux sons. Et indigné quand on déconsidère la réceptivité, et l'attention à en rendre compte.

A partir de cette réceptivité, j'ai composé pendant cinquante ans des œuvres presque toutes pour le son seul, des œuvres de musique concrète dont les sons sortent de haut-parleurs ; et j'ai pu éprouver que lorsque vous ne travaillez qu'avec des sons, ceux-ci cessent d'être des sons ; ils sont le monde même, la vie. Mais dès 1975, j’ai aussi écrit, filmé et bruité, scénario, image et son, un court-métrage Le Grand Nettoyage, (voir le blog n°56) qu’on peut visionner sur Youtube. Ce qui m'a permis aussi de comprendre quelque chose à ce qui se passe dans la combinaison sons/images.

Je pense donc beaucoup à partir des sons. Qu'est-ce qui m'a orienté ainsi ? Est-ce la crainte tout enfant de devenir aveugle, et donc une sorte de préparation à vivre sans la vue ? Ma mère faisait volontiers allusion, avec admiration, à un roman de Rudyard Kipling que je n'ai jamais osé lire, La lumière qui s'éteint (The Light that Failed), sur un peintre qui devient aveugle, au moment même où ma vue baissait à toute vitesse jusqu'à une myopie très prononcée (j'ai déjà parlé de notre père borgne, voir blog n°37).

En préparant donc ce cours donné par Skype aux élèves de la Femis, je suis allé voir ce qu'on avait pu dire de mon livre Le Son, sorti en 1998, mais récemment restructuré et actualisé aussi, chez Armand-Colin. Là, surprise ! Car une interpellation m'attendait sur le site d'Amazon, depuis quatre ans, à propos de l'édition antérieure - dont le contenu est essentiellement le même. Celle-ci vient, il est vrai, après un avis très favorable. Je la cite littéralement en mode copier/coller :

« Deshays

1,0 sur 5 étoiles Hélas trois fois hélas pour vous

Commenté en France le 29 novembre 2016

Encore un livre qui pense dans la séparation. Le monde de la sensation n'est pas un monde séparé. Il n'est pas de vocabulaire spécifique à inventer qui ferait sortir le son de sa condition. Ce n'est en tout cas pas en pensant le son à partir de la musique que son émergence adviendra. Ce n'est pas non plus en l'analysant sous la puissance des images que l'on apperçevra (sic) ses qualités spécifiques. Hélas trois fois hélas Mr Chion il faut revoir totalement votre pensée. »

J'ai laissé la faute d'orthographe à « appercevra » car je n'ai pas de cadeau à faire à quelqu'un qui se dépêche d'écrire, via les commentaires de lecteurs sur Amazon, une critique si catégorique. Son auteur est probablement Daniel Deshays (voir sa notice sur Wikipedia), dont je crois reconnaître le ton et qui en 2010, au dos d'un de ses livres, avançait que personne n'avait encore pensé le son au cinéma (j'avais déjà publié pas mal de livres sur la question).

« Un livre qui pense dans la séparation » ? Curieux qu'un tel reproche s'adresse à moi, qui ne cesse de relier les sens les uns aux autres et la perception à la nomination, de remettre en question également la division sensorielle habituelle (voir mon blog n°53). Si l'on ouvre Le son – Ouïr, écouter, observer - ou si on en consulte la table des matières sur le site de l'éditeur Armand-Colin, on verra que l'essentiel de cet ouvrage porte sur tout autre chose que de « penser le son à partir de la musique ».

Le Deshays, quel qu'il soit, qui m'interpelle par ce canal inattendu d'une annotation sur Amazon veut surtout, semble-t-il, créer un effet oratoire de manifeste. Et ce manifeste, comme c'est la mode en matière d'écrits sur le son, se revendique obscurantiste : « pas de vocabulaire spécifique à inventer », dit-il. On nous invite donc à couper notre réceptivité de notre langage. Nommer serait fermer les portes de la sensation, voire, qui sait, prétend-on, la museler, l'écraser, à moins d'en parler philosophiquement et vaguement. Voilà qui me rappelle l'actuel directeur du GRM, François Bonnet, qui a publié un livre-pamphlet Les mots et les sons, dont l'objet est de dénigrer le dialogue entre les premiers et les seconds, en proclamant qu'il faut spécifier le moins possible ce dont on parle : « Il faut soumettre l'écoute au mutisme », déclare-t-il. Il faut... La métaphore de la soumission (« sous la puissance des images », écrit Deshays) leur est commune, ainsi qu'à Véronique Campan qui dans L'écoute filmique, sorti en 1999, affirme, sans le démontrer, que l'effet de synchrèse tel que je l'ai nommé en le repérant, mais que je n'ai en rien inventé et que n'importe qui peut expérimenter à l'instant même (voir le Glossaire sur mon site), marquerait – je la cite - « l’assujettissement du son à l’image », un assujettissement que je serais censé décréter et entériner. Mais non, ce n'est que le fantasme de l'auteure. « Assujettissement », « sous la puissance », « autorité » (un mot récurrent et implicitement péjoratif sous la plume de Bonnet, lequel ne dédaigne pourtant pas de diriger une institution historique et d'en tirer argent, profit et invitations), les trois auteurs, tous trois dans l'Institution, jouent les Michel Foucault, les rebelles, les voix-dans-le-désert s'élevant contre le discours du pouvoir.

Pour donner un exemple d'une telle façon d'écrire sur le son, je cite le quatrième de couverture de Sous l'avidité de mon oreille (toujours « sous »), livre d'un Deshays qui est peut-être le même celui qui m'écrivait, ou un autre :

« Ce qui m’attire encore c’est cette incomplétude dont le son est porteur ; ce sont ces creux de silence qui entourent tant de pleins m’offrant le temps de pénétrer mes souvenirs. Sonore qui autorise de tenir à distance les actes. Sonore incertain, un sonore indice de l’acte, pourtant déjà porteur de plus que sa seule trace. Étrange sonore ; étrangeté pourvoyeuse d’hypothèses et de rêves qui engagea ma vie dans un si profond parcours et qui m’y tient encore… Une étrangeté qui ne se perçoit qu’après coup, après la sortie de l’emprise, quand ce qui m’a pris revient pour m’interroger. »

Je ne sais pas de quel son l'auteur parle, mais je dis que c'est là philosophailler ou du moins prosailler à propos des sons, comme on dit rimailler ou criailler. J'ai l'ambition, quand j'écris sur les mêmes sujets, de ne pas faire de la fumée autour de ceux-ci mais de prendre des exemples précis, et de chercher ou créer les mots les plus spécifiques.

« Soumettre l'écoute au mutisme », pour citer le programme d'un de ces trois auteurs, ce n'est pas précisément ce à quoi s'adonne Marcel Proust quand, dans un passage que je cite dans Le son, il compare avec force détails le son du grelot à celui de la clochette dans la maison de Tante Léonie, une maison qui existe toujours et qu'on va pouvoir visiter à nouveau, je l'espère, à Illiers. Ce que l'exemple de Proust a démontré, c'est que plus la sensation est spécifiée verbalement plus elle vibre, au lieu de périr d'être nommée. En cela, il est contemporain de la musique la plus fine, demandant le plus de réceptivité - car si on n'est pas réceptif, on ne peut trouver aucun charme à la musique de Fauré. C'est l'époque de la littérature française où l'on a, pour la première fois depuis le XVIe siècle, mobilisé le plus de vocabulaire, sous la plume des Huysmans, des Catulle Mendès, des Rachilde, et même des Léon Bloy. Jusqu'à la préciosité, peut-être, mais avec une véritable sensibilité réceptive.

Né en 1910, l'inventeur de la musique que je pratique depuis plus de cinquante ans, Pierre Schaeffer, qui disait avoir raté sa véritable carrière, celle d'écrivain, est l'enfant de cette période. Dans son roman Les Enfants de cœur, publié en 1949, son lexique est bien plus étendu que, disons, celui auquel recourent aujourd'hui une Christine Angot ou un Jean-Paul Dubois. Cela dit, un Patrick Modiano, avec un vocabulaire bien plus sobre que celui de Proust, est tout aussi évocateur. Dont acte.

En relisant ce blog avant de l'envoyer à Geoffroy qui le mettra en ligne, je m'aperçois que j'ai eu tendance à lire de manière narcissique l'interpellation de Deshays sur Amazon. Dans son « il faut revoir totalement votre pensée Mr Chion » , j'avais cru lire un « il vous faut revoir », comme si ç'était moi qu'il invitait à une telle entreprise de révision. En le lisant à la lettre, ce serait plutôt un travail que Deshays se proposerait de faire lui-même ou qu'il lèguerait aux autres. À lui ou à ceux-ci je souhaite bonne chance, car à moins de jouer le procès d'intention, ce qu'on a opposé souvent au travail méticuleux que je mène et qui est d'observer, de remarquer, de créer, d'expérimenter, de nommer, ils vont se casser les dents et s'user sans profit. Non parce que ma pensée est un Himalaya, mais justement parce que je n'ai pas de pensée globale du sujet - juste quelques chemins, quelques hantises et projections, qui sont ma motivation, mais dont je laisse le secret à mon inconscient. Et une kyrielle d'idées et d'observations. Ce qui ne m'empêche pas de travailler avec les sons, à propos d'eux, mais non pas de « penser les sons » . D'ailleurs l'utilisation transitive du verbe « penser » en français (« penser le son », « penser la musique ») me paraît une naïveté ou une imposture.

A ce propos, j'ai fait récemment un rêve à la fin duquel je ressassais un vers célèbre de Charles Péguy sur les morts à la guerre, ce qui allait être son propre destin : « Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés, etc... ». À mon réveil, ce vers a continué de se répéter maniaquement. Je l'ai donc interprété pour mettre fin à cette litanie, et j'ai cru alors entendre : Moi-sonné. Sonné dans le sens d'ébranlé, mais aussi d'un peu timbré. Mon moi serait peut-être sonnant pour n'être pas seulement sonné.

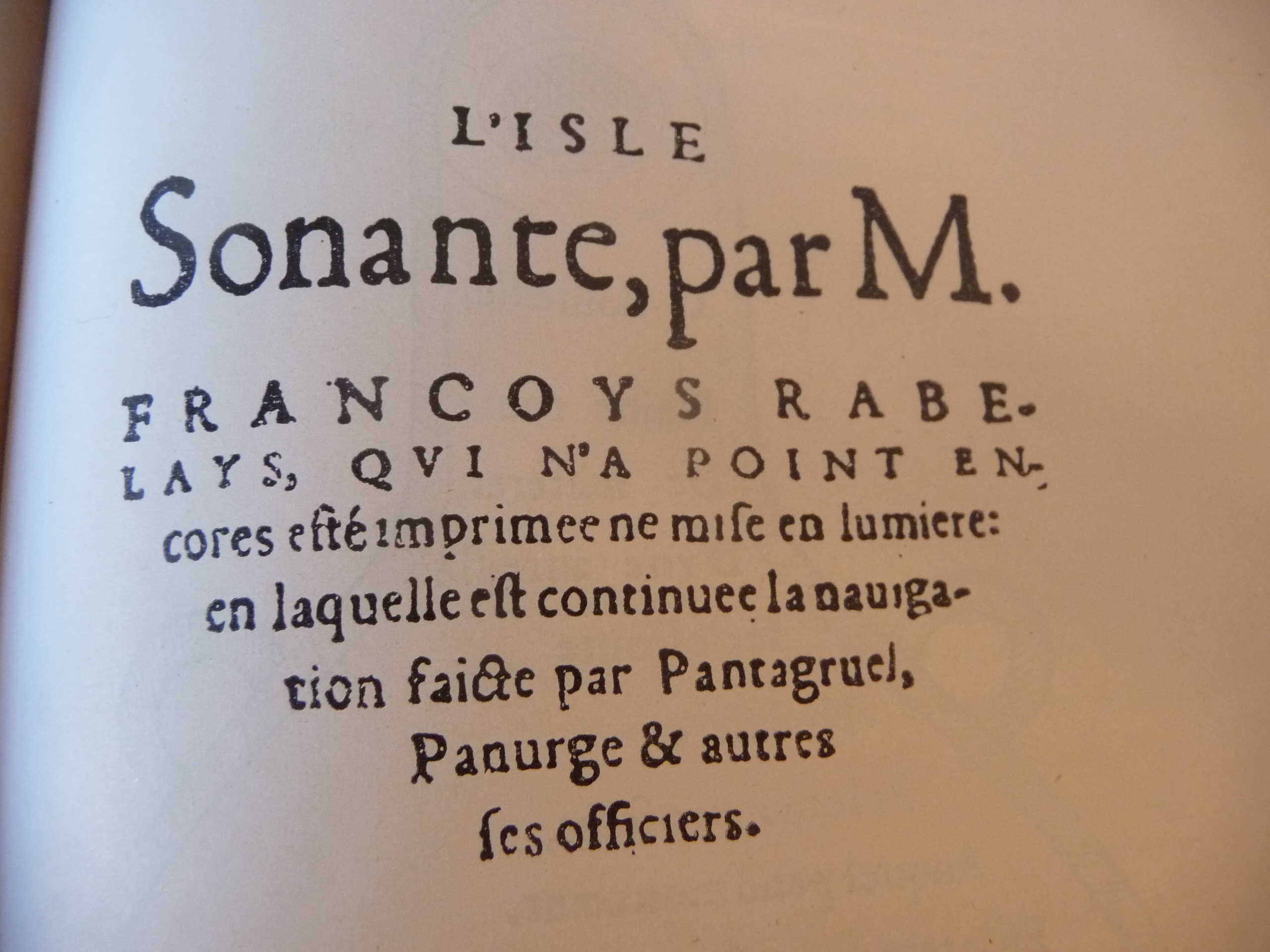

1998 : création de la première version de mon mélodrame L'Isle Sonante (le titre, avec son orthographe, vient de Rabelais), une musique concrète de deux heures que, fin 2020, je viens de retravailler pour la terminer et la sous-titrer en anglais. Deux ans après, en octobre 2000 une pancréatite aiguë m'amène pour trois mois à l'Hôtel-Dieu, sur l'Île de la Cité. Et là, le bourdon de Notre-Dame, celui auquel s'accroche Quasimodo, je peux dire que je l'ai entendu carillonner.