Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRÈTES, 15 : DIX ÉTUDES DE MUSIQUE CONCRÈTE, 1988, VARIATIONS, 1990, SONATE, 1990

25 décembre 2022

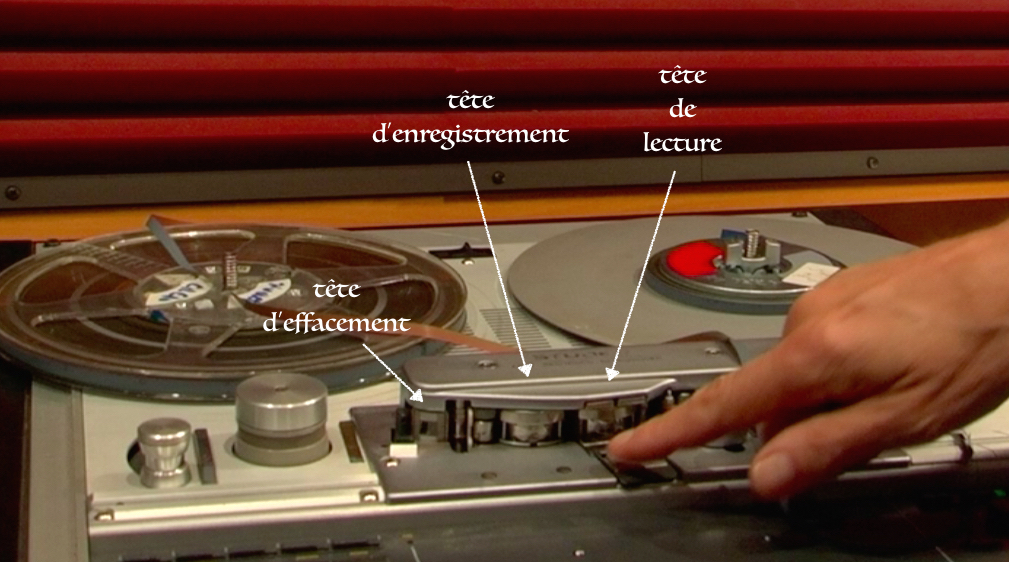

L'image ci-dessus, tirée d'un entretien filmé avec Rodrigo Maia Sacic, date de 2011, alors que je travaillais sur une musique concrète intitulée Deuxième symphonie, mais elle me sert à illustrer une technique trouvée 24 ans plus tôt, et que j'avais baptisée « crayonné ». C'est cette technique qui m'a servi en 1987 à renouveler mon usage du magnétophone à bande, à une époque où de plus en plus de compositeurs·trices commençaient à se tourner vers le numérique. Même si mes compositions à partir de 2006 sont finalisées en fichier numérique (dans les premières années, avec l'aide précieuse et la compagnie de Geoffroy Montel), j'ai continué, pour leur réalisation, à utiliser la bande magnétique, et notamment le procédé de crayonné.

Explication : sur un magnétophone à « bande libre » (« libre » par opposition aux appareils à cassette), vous avez trois têtes devant lesquelles passe successivement la bande qui défile depuis la bobine de gauche : la tête d'effacement, celle d'enregistrement, et celle de lecture que sur la photo je désigne du doigt. Alors que dans les appareils bon marché de l'époque, têtes d'enregistrement et de lecture sont confondues en une, leur séparation sur les appareils plus perfectionnés (comme le magnétophone de studio qu'on voit ci-dessus) permet d'écouter ce qui est inscrit sur la bande en « retour», au moment de l'enregistrement lui-même, avec un décalage très bref. Sur le modèle ci-dessus, entre la tête d'effacement et celle d'enregistrement, se trouve une petite barre métallique mobile permettant d'écarter la bande du contact avec les têtes. Il me suffit alors, pendant que je suis en enregistrement, d'éloigner plus ou moins la bande de la tête d'effacement, soit par cette barre si elle existe, soit avec un objet non abrasif tel qu'un coton-tige, tout en maintenant, avec le pouce de l'autre main, la dite bande en contact avec la tête d'enregistrement, cela pour enregistrer « plus ou moins » une nouvelle chaîne sonore par-dessus le son déjà présent sur la bande, lequel est « plus ou moins » effacé.

Ce faisant, on ne procède pas en effet par tout ou rien : j'avais observé que lorsque la bande est très légèrement écartée de la tête d'effacement en fonctionnement, le son préalablement fixé sur la bande est, non pas annulé, mais assourdi, altéré ; de même pour la tête d'enregistrement. En faisant varier manuellement ces plus ou moins de pression et de proximité avec les deux têtes en question, tout en faisant tourner la bande en position record, vous créez des dégradés d'effacement et d'inscription du son, des mixages instables et vivants, mais aussi des montages instantanés dont vous entendez le résultat un 20ème de seconde plus tard, lorsque la bande passe sur la tête de lecture. Vous pouvez aussi freiner légèrement le défilement de la bande enregistreuse, etc... bref, vous procédez comme certains peintres, quand ils travaillent couche par couche.

Les Dix études de musique concrète commandées par le GRM et créées en janvier 1988 n'ont pas été entreprises spécifiquement pour illustrer cette façon de travailler, qui bien sûr, se combine sans problème avec le mixage et le montage habituels sur bande, mais c'est la première pièce où je l'ai utilisée systématiquement.

En 1987-88, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une opposition entre les techniques dites « analogiques » (formulation récente, que je critique depuis qu'elle s'est répandue, car sous prétexte qu'elles ne sont pas « numériques », elle met sur le même plan artificiellement des techniques très disparates : enregistrement sur disque, fil, bande libre, cassette, etc...) et le numérique. Le débat de l'époque portait plutôt, autant que je me souvienne, sur la question de savoir si la musique électroacoustique en temps réel, comme on disait, n'allait pas, soutenue par l'ordinateur et les mythiques systèmes Syter (au GRM), et 4X (à l'Ircam) supplanter complètement la création d’œuvres sur support, parce que, tout de même, disait-on, avec l'instrument joué en direct et transformé, on retrouve la liberté du tempo, etc... Pour ma part, je ne voyais pas dans le très attendu Répons, de Pierre Boulez, et notamment dans sa troisième version de 1984, que je connais bien (Robert Cahen m'en a un jour amené la volumineuse partition, rue d'Ormesson, pour que je l'aide à rédiger un projet en vue de son œuvre vidéo Boulez-Répons) une révélation et une révolution, en tout cas un enterrement de la musique sur support, comme plusieurs (n'est-ce pas, Jean-Jacques Nattiez) l'ont claironné – et la suite m'a donné raison. Je prédisais, moi, une longue vie à la musique que d'aucuns appelaient acousmatique, et que je préférais baptiser à nouveau concrète, puisque le terme d'« électroacoustique » nous avait été chipé par l'institution musicale. Et la suite... m'a donné également raison. On continue de fait d'en composer beaucoup, et comme le prouvent notamment les concerts de Motus et la fréquentation de ceux du GRM à Paris (trop rares, et qui mériteraient, je l'ai dit, une programmation mieux conçue), l'intérêt pour les œuvres anciennes, récentes et nouvelles ne faiblit pas - voir le succès d'intégrales récentes. Ce sont les institutions qui doutent, et ceux qui dirigent ces institutions.

Mais revenons à mon cas. En 1985, j'avais eu l'occasion de faire un « bilan musical », à l'occasion d'une exposition sur mon travail au Centre Noroît à Arras, un musée créé par Léonce Petitot ; à l'invitation de François Bayle, qui y avait lancé des « expositions acousmatiques », j'y avais présenté une grande partie de mes œuvres, tout en tenant à inviter une pièce récente d'un compositeur plus jeune (c'était Christian Zanési, pour sa pièce L'Intime, que curieusement il n'a jamais gravée à ce jour et qui n'est pas mentionnée dans ses biographies, comme s'il la regrettait, alors que je la trouvais attachante), participé à la réalisation d'un beau catalogue pour lequel j'avais sollicité des textes (dont un de Christiane Sacco, qui m'a étrangement « bousculé » mais que j'ai accueilli avec respect et reconnaissance), mis en forme la liste de mes musiques et publications, etc... En vue de cette première rétrospective, j'avais réalisé aussi une nouvelle version de mon Prisonnier du son, « allégée » de la citation de Berio, pour les raisons expliquées dans le chapitre 8 de cette histoire ; je présentais aussi une troisième version de Tu, dans laquelle ne figurait pas encore la voix de la Narratrice tenue par Karine Sacco, et enfin, j'avais enregistré un entretien en vidéo avec Ermeline LeMezo, qu'avait filmé le vidéaste et sculpteur Yves Lemarrec. Ce dernier, que m'avaient présenté Ermeline et Robert, était également chargé de concevoir l'accrochage au Centre Noroît des documents me concernant. Yves, atteint par une maladie, nous a quittés prématurément il y a quelques années, mais je pense souvent à lui avec tendresse, entre autres parce que c'est lors d'une soirée amicale chez lui, dans son « antre » plein de sculptures et de télévisions évidées, que j'ai rencontré pour la première fois celle qui allait devenir ma femme, Anne-Marie Marsaguet. Nous avons chez nous une petite œuvre en métal forgé qu'Anne-Marie lui avait acheté, et elle nous rappelle sa présence, sa gentillesse et aussi son talent.

Peu après cette exposition et le recul qu'elle m'a donné sur mon travail, j'entendis en 1986, dans un concert du GRM, une création de Denis Dufour qui me frappa beaucoup, la Messe à l'usage des enfants (une version retravaillée numériquement est présente sur le premier coffret de l’œuvre acousmatique de Denis, éditée par Kairos ; la version originale devrait figurer dans le second coffret). J'y appréciais notamment une verdeur, une franchise des sons qui m'ont donné un nouvel élan.

Lorsque Denis a composé après mes Études ses Douze mélodies acousmatiques, créées en juin de la même année 1988, il a été écrit que c'était une œuvre en « réponse » à la mienne. Je n'ai toujours pas compris ce que cette idée de « réponse » pouvait vouloir dire. Ce sont juste des esthétiques différentes dans un même genre. Récemment, Jonathan Prager a eu l'heureuse idée de présenter les deux pièces au cours d'un même concert à Crest, au Festival Futura, et elles se mettent très bien en valeur. Personne n'a cherché dans ce couplage à jouer l'une contre l'autre.

J'ai retrouvé la notice qui accompagnait en janvier 1988 la création de mes Études, lors d'une journée où elle voisinait avec des créations ou des reprises de Jean-Marc Duchenne, Jacques Lejeune, Régis Renouard-Larivière, et Michel Redolfi. Ses termes diffèrent de la version réécrite plus tard :

« Travail plastique des sons, de leur définition, de leur tracé, de leur inscription sur le support, mettant en jeu des techniques concrètes expérimentées pour l'occasion, telles que le micro-montage sans ciseaux par application sur la bande de couches sonores successives, en faisant varier manuellement le contact entre le support et les têtes du magnétophone. »

L'expression « musique concrète » est ici employée dans son sens originel (Schaeffer, 1948) de musique faite concrètement, à même le son, et de musique existant concrètement comme substance audible fixée sur un support d'enregistrement quelconque (c'est moi qui souligne, M.C, 2022), les sons étant de toute provenance, électronique tout aussi bien. »

Dans mon blog Entre deux images n°42, du 18 septembre 2016, on trouvera une analyse thématique de cette œuvre, que Brocoli devait peu après éditer sur CD, avec les Variations et les Crayonnés ferroviaires. Je renvoie à ce blog, et vais ici plutôt évoquer quelques étapes de sa réalisation.

D'abord, quelques tournages sonores que j'ai faits soit chez moi, dans la salle de bains de mon appartement de la rue d'Ormesson, soit dans une chambre de l'hôtel Slon, à Ljublana, lors d'un de mes voyages à l'invitation de la revue de cinéma Ekran, soit enfin dans le studio 116C du GRM. Qu'est-ce que j'y ai fait, à quoi ai-je touché ? C'est mon choix pour cette œuvre particulière de ne rien en dire, parce que c'étaient des actions très banales, dont je ne souhaite pas superposer l'image à son écoute dans l'esprit de l'auditeur. L'appareil à cassette qui m'a servi pour ces tournages est celui dont j'avais fait l'acquisition pour enregistrer des cinéastes, des actrices et des acteurs, mais aussi des ambiances du Festival de Cannes, quand j'étais rédacteur aux Cahiers du Cinéma : le Walkman Pro de Sony, un enregistreur bien conçu et facile à emmener partout. Pour les Études, je l'équipais de deux micros électret Sennheiser très légers, avec un son précis et un peu sec. Cet appareil Sony comportait une fonction Dolby « réducteur de bruit » qu'on pouvait activer ou débrancher à tout moment. Évidemment, pour retravailler ces sons, il fallait les copier sur bande libre en studio.

Je voulais des sons précis et rêches, et cela m'amusait de faire une œuvre en contre-pied par rapport à La Ronde : pas de titres pour chaque mouvement, mais des numéros (plus tard, je me suis décidé à en donner, mais les ai choisis secs et peu imagés); pas de mélodies et de valses, même si c'est pour mener à la fin à une proto-mélodie sur un intervalle de quinte. Un autre contre-pied par rapport à La Ronde est en effet si simple qu'on risque de ne pas le repérer : alors que La Ronde est une œuvre où foisonnent les notes, les thèmes, les ritournelles (presque toujours des thèmes « originaux » , non des citations), dans les Dix études il y a le moins possible de notes, sauf prudemment, à la fin. Si on en entend, elles sont fuyantes et instables. Par un synesthésie qui m'est propre, cette quasi-absence de notes crée pour moi un univers d'estampe, en gris, noir et blanc.

De même, une désertification du décor : pas de foules, d'oiseaux, et bien sûr de chiens qui aboient. On m'entend tout de même prendre la parole dans le studio, de façon inopinée, dans le mouvement 8 - une impulsion qui m'est venue lors du travail (je gardais un micro branché toujours prêt à fonctionner lorsque je mixais), mais qui est sur-déterminée : ma voix qui râle sert à mettre en valeur l'acoustique très amortie du studio 116C où je travaillais, et à accentuer pour l'auditeur le sentiment d'être enfermé avec les sons.

A ce propos, je regrette beaucoup que de tels studios, disposant d'une isolation acoustique parfaite et d'un grand confort d'écoute, avec des haut-parleurs « neutres » de qualité optimale, n'aient pas été construits plus nombreux : on a renvoyé les compositeurs chez eux, où, à moins de disposer d'un château comme certains, ils ne peuvent pas s'isoler du bruit ambiant, ni souvent travailler la nuit, etc... J'ai arrêté de travailler dans un studio professionnel en 2012, parce que l'occasion ne s'est plus présentée (Annette Vande Gorne, qui a gardé un studio équipé de magnétophones, m'a néanmoins souvent invité à revenir à Ohain, où j'ai réalisé en 1992 le Credo mambo, dont je parlerai plus tard, et je n' ai pas encore profité de sa proposition). Je compose chez moi, mais cela m'oblige à travailler le jour, et à éviter de mettre le son trop fort (car je n'aime pas travailler au casque).

L'accueil du public fut bon. Il n'y eut pas de compte-rendus dans les journaux, car les critiques avaient cessé de venir aux concerts du GRM. Denis Dufour m'écrivit une longue lettre très détaillée, ce qui est toujours un beau cadeau, comme Lionel Marchetti allait le faire de nombreuses fois quand nous nous sommes mieux connus.

Après les Dix études, j'ai eu envie de décliner l'idée de « manifeste pour la musique concrète » avec plusieurs œuvres de durée et de conception variable.

D'abord, les Variations, qui ne durent que dix minutes : j'étais parti d'une valse de style naïf en mi mineur que j'avais écrite en 1979 pour une dramatique télévisée scénarisée par mon ami l'écrivain de science-fiction Jean-Pierre Hubert, et réalisée par Maurice Chateau, Rob-Rob 22. Je trouvais amusant d'illustrer la spécificité de la musique concrète en gardant les mêmes notes et en changeant la source et le son à chaque nouvelle variation. Non seulement le son de l'instrument, piano, piano-jouet (un cadeau de Robert Cahen), clavicorde, harmonium, divers synthétiseurs, mais aussi le son du micro, de la fixation, etc... Mais les notes prenaient le pas et faisaient que l'on avait l'impression de réentendre sans arrêt la même chose. J'ai changé de parti, et pris celui d'exploser le thème à trois temps: on n'en entend que des fragments, pris dans des mélanges compacts, rapides et parfois violents, réalisés grâce au crayonné, mais aussi à l'appareil Publison installé alors (en 1990) dans le studio du GRM : j'y faisais rentrer des fragments qui en ressortaient déchiquetés, comme dans une compression du sculpteur César. Au début, ces fragments sont très courts et séparés par des silences abrupts, qui prennent l'auditeur par surprise : des silences fixés, matérialisés lors de la réalisation de l’œuvre par des longueurs variables d'amorce de bande. Petit à petit, les fragments deviennent plus longs, et les silences plus courts. A la fin, j'envisageais de faire entendre à découvert le thème in extenso, mélodie et accompagnement, mais j'y ai renoncé, et l'on entend seulement l'accompagnement sur un harmonium, bientôt masqué par le déchaînement d'un rythme d'école de samba. Le thème ne peut être reconstitué, si on le reconstitue, que mentalement.

Les Variations ont été créées le 7 mars 1990 à Caen, et juste après reprises sous les doigts de Gilles Gobeil le 25 avril au Planétarium de Montréal (je n'y étais pas, malheureusement), ensuite, à Paris, le 24 mai 1991, dans un concert du GRM où elles étaient couplées à la Sonate en trois mouvements (dix minutes également), composée dans la même période. A l'époque, pour ses concerts parisiens, le GRM imposait déjà le critère, que je trouve mal conçu et mal taillé, du « pas plus que vingt minutes ou alors pas beaucoup plus ». Or, j'avais remarqué que certaines œuvres commandées par le GRM pour être créées dans ses manifestations étaient souvent trop courtes ou trop longues : soit l'artiste avait compressé sur vingt/vingt-cinq minutes une pièce qui demandait beaucoup plus d'espace, soit il étirait péniblement un matériau ou une idée qui auraient convenu à une œuvre plus brève. J'ai préféré deux œuvres brèves « pour le même prix » d'une seule commande, deux morceaux bien contrastés, car autant il y a un population sonore variée (souvent vocale) autour des multiples instruments qu'on entend dans les Variations, autant elle se limite dans la Sonate à ce qui est sorti d'une unique séance de tournage sonore, sur un clavicorde que mon père avait assemblé pour moi (la marque Heugel en vendait en kit). Cette séance a pu avoir lieu grâce à Michèle Bokanowski, chez laquelle j'avais amené l'instrument, léger et portable, puisque sans pieds. Michèle veillait au contrôle du niveau sonore pendant que je créais les sons, et ensuite nous avons échangé nos places pour la réalisation de matériaux dont elle avait besoin... Le clavicorde est un étrange instrument qui permet de faire vaciller la hauteur du son en appuyant plus ou moins sur la touche du clavier. A part une « préparation » de type cagien lors du tournage, j'ai à peine transformé les sons, simplement de discrets filtrages, et des crayonnés. Pour le moment, la pièce est inédite au disque, j'en ai choisi seulement le second mouvement, lent, pour le disque-compilation L'Opéra concret (épuisé) qu'Anne-Marie et moi avons sorti en 1998, car je le trouve simple et réussi. J'envisage encore de retoucher le premier, un bref ostinato, et le troisième, un Rondo aboutissant à une Toccata.

La Sonate est la seule de mes pièces où la porte est fermée à tout autre son que ceux émanant de la source choisie ; en même temps, elle ne peut pas (ne doit pas) fonctionner comme une musique instrumentale en différé, car je m'arrange pour faire entendre le silence du support, pour rendre sensible le montage, et aussi pour qu'on sente discrètement le micro Neumann.

(A suivre, et bonnes fêtes !)