Blog

MESS 3, feuilleton pour prendre de la distance

18 février 2024

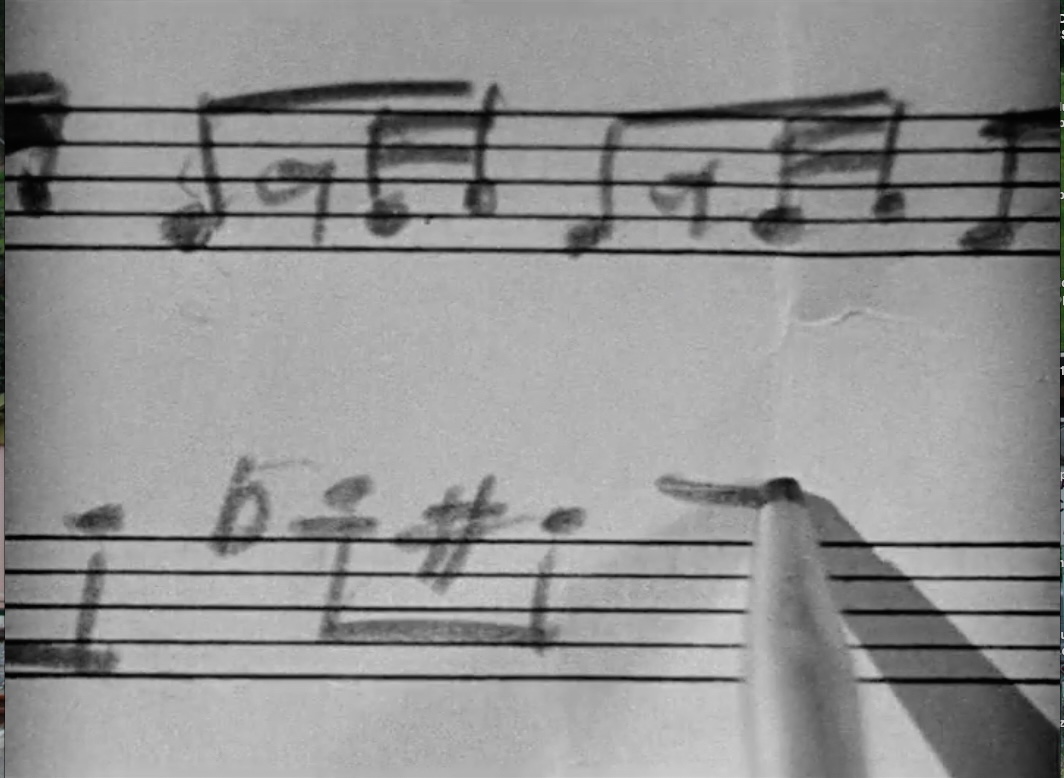

Que trace fébrilement sur deux portées de musique le crayon tenu par Marie Kolverer (Marlene Dietrich), espionne autrichienne déguisée en paysanne pour voler des plans de bataille russes, dans le mélodrame de Josef von Sternberg Agent secret X27 (Dishonored), 1931, dont j'extrais cette image ? De la musique ? Non, il s'agit en fait de signes codés empruntant les symboles de la notation traditionnelle pour déguiser en musique un document secret volé. Comme nous l'a montré une scène située plus tôt dans le film, Marie sait jouer du piano avec fougue mais elle est aussi assez experte pour transcrire un document volé en « symboles » d'allure musicale. Les demi-soupirs (silences qui durent l'équivalent d'une croche) sur la portée du haut sont peut-être l'équivalent d'une lettre ou d'un chiffre et aussi importants que les notes, avec ou sans dièses ou bémols, qui donnent à ce qu'on voit l'aspect d'une musique : ce n'est pas à la base fait pour être joué ni entendu, mais décodé (on sait que le nom des notes en anglais et allemand, qui utilise les lettres de l'alphabet, a permis à Jean-Sébastien Bach et Alban Berg, d'écrire leur propre nom ou le symbole d'un nom aimé dans leurs partitions).

Seulement, le scénario ingénieux de Daniel N. Rubin ne s'arrête pas là. Plus complexe en ce sens que celui qu'écrivirent Sidney Gilliat et Frank Launder pour A Lady Vanishes, 1938, chef-d’œuvre de la période anglaise de Hitchcock, où l'on trouve également une espionne et pianiste qui reçoit et transmet un message volé à l'ennemi sous la forme d'une mélodie , Rubin invente que le colonel russe Kranau (Victor Mc Laglen) ayant surpris Marie et son manuscrit avant qu'elle ne s'enfuie, devine qu'il s'agit d'un code dont chaque note, dit-il « signifie la mort pour des millions de russes ». Seulement, au lieu de brûler immédiatement la partition et sans doute désireux par vanité de montrer qu'il sait lui aussi déchiffrer « à vue » , il ne peut s'empêcher, avant d'y mettre le feu, de la jouer devant Marie au piano, en entier, permettant à celle-ci, tout oreille, de la mémoriser. Des notes dont il ne connaît pas le sens, strictement non musical ! Après quoi Marie, ayant la partition en tête et s'étant débarrassé du colonel par un somnifère, regagne l'Autriche, joue le morceau de mémoire avec énergie devant les militaires qui l'ont engagée, et peut au fur et à mesure retranscrire la pseudo-partition en ce qu'elle est réellement : un codage de chiffres, de dates et de mots. Le spectateur lui-même n'est pas informé du contenu de ce message (c'est-une fiction, on fait confiance). Le stade auditif où la musique s'est trouvée devoir être jouée et entendue (musique d'une style farouche et atonal, inventée par Karl Hajos pour le film), n'a été rendu incontournable que par la destruction de la partition. Il n'était pas obligatoire qu'on l'entendît.

Les années 60 où j'ai commencé, encouragé par mon père, à m'intéresser à la musique dite d'avant-garde, voyaient apparaître, à côté des oeuvres tachistes et éruptives de Ligeti (celui de l'époque), Penderecki et Xenakis, des musiques très enchevêtrées qui semblaient plus inspirées par la magie des combinaisons de notes sur le papier que par le souci d'être appréhendables par l'oreille. L'allemand Dieter Schnebel (1930-2018), à la démarche conceptuelle, allait jusqu'à publier en 1969 Mono, Musik zum Lesen, musique à lire.

A l'opposé, la position de Pierre Schaeffer, provocatrice par rapport à l'avant-garde de son époque : « la musique est faite pour être entendue » ne me laissait pas indifférent. Tant de compositeurs écrivaient, à l'aide de systèmes de compositions raffinées, des musiques qu'ils n'entendaient pas et que leurs auditeurs entendaient encore moins au sens de les suivre. Il faut dire que la musique de création, à l'époque - ce n'était pas d'ailleurs une mauvaise chose - partait dans tous les sens. Il n'y avait pas, contrairement à ce qu'inventent certains aujourd’hui, de « dictature de l'avant-garde ». Francis Poulenc continuait d'être joué en même temps que Boulez commençait à l'être ; Stravinsky passait par divers styles et à la fin de sa vie s'essayait même à la technique sérielle. Un jeune compositeur comme moi, était formé à la musique traditionnelle, puis, dans le stage du GRM 1969-71, à ce qu'on appelait à l'époque musique électroacoustique, mais il pouvait aussi étudier les partitions de Berg ou Dutilleux, empruntées à la Discothèque de Paris, située rue François-Miron dans le 4e arrondissement. Bref, je ne sentais pas de pression pour aller dans un style plutôt que dans l'autre, mais un doute, une incertitude en moi.

Par ailleurs, j'avais chanté assez d'oeuvres contemporaines dans l'ensemble vocal Musique Nouvelle de Stéphane Caillat, pour savoir que les notations pointilleuses de certaines partitions feignaient une rigueur que leur exécution ne permettait pas d'atteindre. Je l'ai raconté notamment en juillet 2022 dans le chap. 4 de l'Histoire de Mes Musiques Concrètes, toujours accessible sur ce site.

Finalement, j'ai opté, sans l'avoir envisagé au départ, pour une musique qui ne se note pas. Ce parcours a été raconté par moi abondamment, notamment dans l'Histoire évoquée ci-dessus, ainsi que le blog Entre deux images n°98, en juillet 2020. J'y raconte notamment cette contrainte, selon moi perverse, imposée par la Sacem de ne valider le dépôt d'une œuvre électroacoustique que si le support (bande magnétique à l'époque) était accompagné d'un « graphique de la première minute ». Graphique factice, car si l'on pouvait noter quelques la ou ré bémol si l'œuvre en faisait entendre, pour le reste on se contentait de tracer des formes et des pâtés qui n'auraient jamais permis de reconstituer l'œuvre, si le support s'en était effacé ou perdu. Cette formalité me dégoûtait tellement qu'il m'est arrivé de ne pas déposer une œuvre (perdant du coup mes droits d'auteurs) pour ne pas avoir à en passer l'épreuve. Inutile de dire que personne à la Sacem ne vous renvoyait comme non conforme le graphique demandé ; c'était un faux semblant, comme l'est la partition que trace l'espionne X 27, qui elle au moins contient – dans le monde fictionnel - un message.

En plus, une chose qui m'avait frappé quand j'ai appris au Conservatoire, puis par l'étude directe des partitions, les techniques traditionnelles de la musique (harmonie, contrepoint, orchestration), c'est que c'était un ensemble disparate de procédés amenés au cours de l'évolution de la musique occidentale, et non un système cohérent et fermé, immobile et logique. Plutôt un bric-à-brac d'usages sédimentés, avec quelques interdits, dont certains ont tenu longtemps.

Belle idée, pourtant, grandiose dans sa mégalomanie, que celle d'Arnold Schoenberg quand, tourmenté par l'arbitraire où tombait selon lui la musique atonale « libre » qu'il avait pratiquée lui-même (les Cinq pièces pour orchestre op. 16 de 1909), après avoir écrit en 1899 une des plus belles musiques tonales de l'histoire La Nuit transfigurée (sur un poème bouleversant de Richard Dehmel), il imagine d'un coup en 1921 la musique dodécaphonique sérielle comme un système logique, cohérent et totalisant. Système que d'autres, comme un temps Boulez et Stockhausen, ont cherché à rendre encore plus totalisant et logique (par l'application de la notion de série à n'importe quel critère sonore, l'intensité, la durée, etc.. ; une idée absurde, mais pourquoi ne pas l'essayer ?)

Le comble était que ce système dodécaphonique sériel a été souvent décrit comme le moyen de donner à chaque note démocratiquement la même importance, étant donné la propension de l'oreille à s'appuyer sur des notes fondamentales, attirant à elles les autres et se donnant comme notes-reines (cette propension n'est pas spécifique à la musique occidentale, elle préside au système modal indien traditionnel). Je ne méprise pas la démarche de ceux qui ont parié sur lui ; j'admire même le courage que certains ont eu d'abord de l'essayer, puis de considérer le résultat avec lucidité et auto-critique : finalement, ça ne fonctionne pas si simplement que ça ! Même s'il y a eu des chefs-d’œuvre de la musique sérielle : l'opéra Moïse et Aaron de Schoenberg, la Symphonie op. 21, de Webern. L'un, que j'avais découvert par le film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet – nous l'avons également vu à Berlin, dans une belle mise en scène – me transporte ; l'autre, entendue souvent à la radio ou au disque, est une mystérieuse escarpolette de sons, un balancement céleste. Cela à partir de principes de composition décrétés in abstracto, et censés logiques. Tout est possible artistiquement et doit être tenté, quitte à être critiqué. D'ailleurs, en analysant les Métaboles pour grand orchestre de Dutilleux (sur partition bien sûr), pour une fiche destinée au Guide Musical où j'écrivais, j'y avais découvert avant tout le monde un mouvement dodécaphonique.

L'histoire de cette musique sérielle conçue à partir non de l'oreille, mais de l'écriture musicale, est pleine d'inconséquences qu'un grapholâtre (mot que j'invente pour désigner celui qui exige pour la musique le support obligatoire de signes écrits) comme Pierre Boulez se hâtait d'interpréter comme des trahisons : ainsi Schoenberg, l'inventeur du dodécaphonisme, et Berg, génial élève du maître, réintroduisaient ici et là de la tonalité à travers la série, par exemple dans le Concerto à la mémoire d'un ange du second. Eh bien oui, c'est inconséquent, mais quelque chose se passe dans ce « mess », ce désordre.

Quant à une musique comme la musique concrète qui ne s'écrit pas, mais où en revanche on peut créer, multiplier, superposer les sons avec une grande rapidité et facilité, là où jusqu'à l'avènement récent de logiciels permettant d'écrire les notes avec l'ordinateur, il fallait beaucoup d'encre et de temps pour tracer les notes une à une, elle s'expose à l'accusation, que la mienne et celle de mes pairs ont souvent affrontée, de n'être pas notable, analysable, et rigoureuse : comme si l'écriture garantissait la rigueur !

J'ai raconté – je l'avais oublié - dans le chapitre IV de l'Histoire de mes musiques concrètes que j'assumais de faire une musique avec une part de contingence ; ce mot avait frappé quand il l'avait lu dans un de mes textes, Schaeffer. Il l'a renvoyé et l'a en quelque sorte validé en me citant dans un texte interne adressé au GRM ; pour moi, c'est comme si j'avais trouvé le mot juste, pas dans l'absolu, mais par rapport à ma démarche.

Presque toutes mes musiques mélangent des niveaux différents : aucune d'entre elles n'est « pure » (à la rigueur ma Sonate de 1990, mais celle-ci mime un jeu instrumental sur un clavicorde préparé, elle est figurative d'un instrument fantasmagorique). Quant à ma première musique dramatique, Le Prisonnier du son, en 1972, elle met en scène un personnage face à son « mess » et sa confusion, un individu hyperesthésique que tous les sons captent : n'importe quoi, n'importe quoi pourvu que ça bouge. Et le sous-titre d'un passage de l'œuvre est même Danse du n'importe quoi. Suffit-il d'assumer le désordre pour se justifier ? J'essayais en tout cas d'en tirer quelque chose de dynamique, de vivant. Je travaille ma musique par masses, traces, coupures, impacts, comme une toile, et suis sensible en même temps à la composition d'ensemble.

La musique concrète m'a permis aussi de travailler à la limite des possibilités de l'écoute, comme dans les tourbillonnantes Variations de 1990, mais sans m'abriter derrière la « fausse rigueur » d'une partition. Mais ces musiques non notées, parce que fixées sont réécoutables telles quelles, au même tempo, avec les mêmes sons, et peuvent être donc peu à peu saisies comme un tableau qui a commencé par apparaître comme un fouillis. Est-ce un fouillis ? En tout cas, ma façon d'avancer dans la musique n'a jamais procédé du souci de paraître logique et conséquent.

Ce qui me fait peur, moi, ce n'est pas le fouillis, c'est quand on veut être conséquent, ne pas avoir l'air de ne plus savoir où on en est et ce qu'on fait, rendre plus linéaire et cohérent qu'il n'est nécessaire qu'il le soit le réel artistique, le réel tout court. Je dois dire que j'ai été effrayé, dans la période virulente du Covid, de voir combien de gens, en cherchant tout de suite la théorie qui explique tout et en ne la trouvant pas, perdaient la tête, validaient des délires paranoïaques, n'acceptaient plus la partie contingente et aléatoire du réel, ne supportaient pas que les pouvoirs vasouillent devant le phénomène, et, préférant l'hypothèse d'une conspiration universelle, appréciaient qu'on leur parle d'une entreprise concertée au plus haut niveau pour un Great Reset bien plus diabolique que celui effectivement proposé au Forum économique mondial.

Vous ne voyez pas où je veux en venir ? Rassurez-vous, moi non plus, pas encore en tout cas. Mais on avance. A suivre.