Blog

MON DICTIONNAIRE SUBJECTIF DE L'ALPHABET : B

2 mai 2021

Varda / Marchand / Rabier / Mozart / De Piis / Nodier / Mallarmé / Tolstoï / Giono / Rappeneau / Flaubert / Fellini / Cavazzoni / Benigni

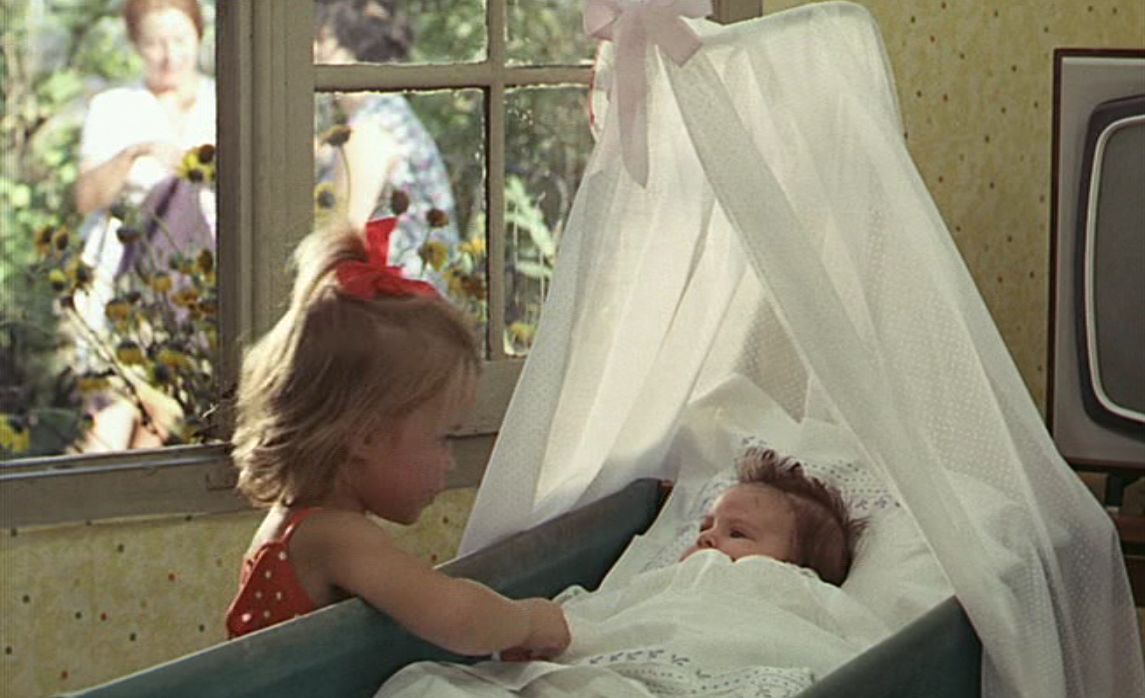

Troisième long-métrage d'Agnès Varda (mais le premier, La pointe courte, tourné en 1955, n'avait eu qu'une sortie très discrète), Le Bonheur était, je me le rappelle, l'ayant vu à sa sortie en 1965, un film très attendu : l'auteure avait obtenu un grand succès avec Cléo de cinq à sept, film que j'ai revu en le montrant il y a quatre ans à Vidéosphère et qui garde tout son charme, sa beauté visuelle et sa vie. Cléo retrace le périple parisien, censé se dérouler en temps réel de 17h à 18h30 environ, d'une chanteuse populaire jouée par Corinne Marchand, qui attend les résultats d'un examen de dépistage du cancer, et sort déprimée d'une consultation chez une cartomancienne... Au moment où elle en sort, le film, commencé en couleurs, passe jusqu'à la fin au noir-et-blanc. Visiblement, le film suivant, Le Bonheur cherche un renouvellement aussi bien dans l'histoire que dans le cadre: nous ne sommes plus chez des artistes mais chez des « gens », une postière, un menuisier, la vie familiale, et des bébés avec un B comme bonheur, bien que l'histoire prenne ensuite le caractère dramatique d'un fait divers. Nous n'avons plus les quartiers peuplés de Paris avec ses taxis, ses vitrines et ses autobus, mais les rues et les alentours de Fontenay-aux-Roses, le tout dans les couleurs volontairement vives de Jean Rabier. Et dans le son, deux musiques de Mozart, dont cette du Quintette avec clarinette. Beaucoup, au début, d'images de tournesols en fleur et de bébés, dont celle-ci que je trouve très jolie. Je me souviens à la sortie – j'avais dix-huit ans, l'âge légal pour voir le film – l'avoir plus regardé passer sans m'attacher, sans le suivre, que m'être embarqué avec. Les plans se succédaient mais l'histoire ne les traversait pas, ne les faisait pas oublier. Peut-être aussi la musique de Mozart était-elle en trop, une fausse bonne idée.

B comme bonheur, B aussi comme bébé. Il paraît que c'est la première consonne que l'on prononce, de sorte qu'elle se retrouverait dans beaucoup de langues, et qu'elle figure dans beaucoup d'alphabets, juste après l'A. En français, elle est définitivement associée à l'enfance, et à Ba-be-bi-bo-bu.

Dans son très joli poème en quatre chants sur L'Harmonie imitative de la langue française, écrit en 1785, et que l'on trouve en entier sur Wikisource, Pierre-Antoine-Augustin, chevalier de Piis, 1755-1832, ne se prive pas d'exploiter toutes les allitérations possible, en prenant comme thème le bébé :

« Balbutié bientôt par le Bambin débile,

Le B semble bondir sur sa bouche inhabile ;

D’abord il l’habitue au bonsoir, au bonjour ;

Les baisers, les bonbons sont brigués tour à tour ;

Il demande sa balle, il appelle sa bonne ;

S’il a besoin de boire, aussitôt il ordonne ;

Son babil par le B ne peut être contraint,

Et d’un bobo, s’il boude, on est sûr qu’il se plaint. »

(Je précise que débile, à l'époque, veut dire « faible physiquement », et n'a pas encore pris le sens péjoratif d'inintelligent).

Dans son fameux Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, publié en 1808, et dont l'on trouve le texte en ligne sur Le Projet Gutenberg, le bibliothécaire et polygraphe Charles Nodier va dans le même sens :

« BABIL, BABILLARD, BABILLER. Babil, abondance de paroles sur des choses inutiles, manie importune de parler continuellement.

De la lettre b qui résulte de la simple disjonction des lèvres, et qui est la première que les enfants combinent avec les sons vocaux. Aussi est-elle la première consonne de tous les alphabets.

Amyot a dit rebabiller. « Si un babillard escoute un peu, ce n'est que comme un reflux de babil qui prend haleine pour rebabiller puis après encore davantage ».

On connaît moins un curieux travail pédagogique, édité en 1877, que le professeur d'anglais qu'était Stéphane Mallarmé a rédigé sur les Mots Anglais, et où il s'appuie sur de curieuses associations. La lettre B dans les mots anglais, selon le poète, “fournit de nombreuses Familles ; et s’appuie, au commencement de chacun des mots, sur toutes les voyelles, peu d’entre les diphtongues et les seules consonnes l et r: cela pour causer les sens, divers et cependant liés secrètement tous, de production ou enfantement, de fécondité, d’amplitude, de bouffissure et de courbure, de vantardise; puis de masse et d’ébullition et quelque fois de bonté et de bénédiction (...); significations plus ou moins impliquées par la labiale élémentaire.”

Suit, pour illustrer cette idée, une liste apparemment hétéroclite de mots comme bad, bald, basket, bear, bed, bee, bill, box, to break, to bring, etc... qui ne semblent pas vraiment illustrer les significations précédemment évoquées.

Au bout de ces trois citations, me voilà embarrassé entre le caractère redondant des écrits de De Piis et Charles Nodier, et l'apparent arbitraire des rêveries de Mallarmé. Comme si le B ne m'accrochait pas. Bien que j'habite depuis 30 ans une rue de Paris dont le nom commence par cette lettre, il ne me semble pas avoir d'histoire personnelle avec cette consonne voisée, et cependant, j'en ai une toute petite, celle de l'hésitation entre B et V. Hésitation visuelle, hésitation sonore.

Visuelle, d'abord. Le titre russe original de mon roman préféré, Guerre et Paix, de Léon Tolstoï, se prononce en effet à peu près en français, Voïna i mir, mais s'orthographie en cyrillique, Война и мир. C'est comme ça que j'ai appris que le signe latin B avait été « détourné » par les créateurs de cet alphabet pour se prononcer V (notre B étant écrit en russe par un signe proche, ressemblant à notre b minuscule).

B et V, pour le son, quel rapport, à part le concours des lèvres ? Il y en a un historique cependant, qu'en tant que latiniste je ne peux ignorer : beaucoup de mots latins où il y a un « b » ont abouti dans notre langue à un « v » à la même place, contrairement à d'autres langues romanes proches, comme l'italien et le castillan.

Liber, source latine, donne libro en italien et en espagnol, mais livre en français. Labrum donne labbro en italien et labio en espagnol, mais lèvre en français. Le verbe hiberno, are, veut dire passer l'hiver, et non « l'hiber ». C'est d'autant plus frappant que la langue latine aurait, selon toute probabilité, ignoré le son V (celui qu'on écrivait V, et qu'on articulait comme tel, par exemple dans la messe catholique française, « Dominus vobiscum », « le Seigneur soit avec vous », était en réalité un « u »). J'ai du mal à imaginer une langue qui, dans sa phonétique, se passe de la consonne « V », une consonne en français si dynamique, à la fois comme forme visuelle et comme son. Lorsque j'ai passé ma licence de latin à Nanterre, j'ai dû en faire le deuil.

Vous ignoriez l'article « bêtacisme » de Wikipedia ? Moi aussi jusqu'à aujourd'hui, bien que connaissant le mot. J'en cite quelques extraits, mais il est beaucoup plus développé :

« Le bêtacisme (terme formé à partir du grec ancien βῆτα, bêta « la lettre b ») désigne en phonologie une confusion dans la prononciation entre [b] et [β] ou [v], ou du moins l'absence dans cette différence phonétique d'une valeur discriminante qui permettrait une distinction de sens entre deux mots. Parmi les langues romanes, on retrouve ce phénomène en espagnol, galicien et portugais du nord, une grande partie du domaine du catalan, certains dialectes de l'occitan (gascon, languedocien, auvergnat), sarde, corse et certains dialectes méridionaux de l'italien.

En phonétique historique, le bêtacisme peut également désigner un changement phonétique qui consiste en la transformation du [b] en [β] ou [v]. (...)

Comme modification phonétique générale du [b] en [v], le bêtacisme est caractéristique de l'évolution du grec ancien vers le grec moderne : par exemple, la prononciation de la lettre β, bêta en grec ancien, est devenue vita en grec moderne. (...)

Une illustration anecdotique, mais flagrante du bêtacisme est la suivante. Dans les alphabets cyrilliques, qui se basent en grande partie sur l'alphabet grec, notre V s’écrit B. Dans l’alphabet russe par exemple, V serait la troisième lettre de l’alphabet. L’Α Β Γ Δ… grec (alpha, beta, gamma, delta…) s’est transformé en А Б В Г Д… soit en français A, B, V, G, D… »

A cause de bêta, me revient l'adjectif « bêtasson », qu'enfant j'ai entendu prononcer par ma mère, dans le sens humiliant de « bête » (est-ce une prédiction de ce que je suis devenu, une « bête à sons » ?). Par association de sonorités, il me guide vers le mot « béat », et c'est là que le déclic se produit : un souvenir précis de lecture qui contient ce mot, et lui ôte toute connotation péjorative.

Dans le chalet savoyard que mon père et sa femme s'étaient fait construire à Vallorcine (et qu'ils ont malheureusement revendu quelques années après) et où nous passions les grandes vacances dans les années 60, il y avait une caisse de livres ramenée de leur appartement de Bellevue-Meudon, où mon frère et moi pouvions puiser librement. Un jour, en été, j'en sors et j'ouvre ce livre de Giono au titre énigmatique et surréaliste Le Hussard sur le toit. Et la première phrase, le livre ouvert, se grave en moi pour toujours - je n'avais pas encore, jusqu'à aujourd'hui en 2021, réfléchi pourquoi :

« L'aube surprit Angelo béat et muet, mais réveillé. »

J'ai cité de mémoire, et en vérifiant à l'instant sur un exemplaire du roman, le même, fatigué mais entier, que celui où je l'ai lu avec passion vers 1962, je vois que je ne me suis trompé que sur la virgule, que Giono n'a pas écrite après « muet ».

En ouvrant le roman sans avoir lu le « pitch » de quatrième de couverture, je ne savais pas encore qui était cet Angelo mais la phrase est restée, longtemps remâchée par moi, des décennies durant, sans que j'en identifie le goût. À cause de l'adjectif inattendu « béat » (B-A), le premier à qualifier un personnage dont l'auteur ne nous donne que le nom qui commence par un A, Angelo. Un adjectif qu'on peut croire péjoratif, mais qui incarne une réceptivité que je trouve précieuse. Giono ne dit pas ce qui rend Angelo béat, c'est peut-être cela qui est beau. Ensuite, viennent des épisodes variés et spectaculaires, avec l'horreur d'une épidémie de choléra à laquelle le héros survit presque miraculeusement. J'ai été très étonné que Jean-Paul Rappeneau, un réalisateur que j'estime beaucoup, notamment pour son Cyrano, ait voulu en faire à l'écran une sorte de film d'action trépidant, ce qui ne pouvait pas marcher.

Qu'on me croie si je dis que cet « incipit », cette première phrase de livre, beaucoup moins connue que celles de Flaubert (« Nous étions à l'étude quand le proviseur entra » dans Madame Bovary) ou Tolstoï (« Toutes les familles heureuses se ressemblent » dans Anna Karénine) ne m'est revenue à l'esprit qu'à l'instant même où j'écris ce blog, alors que je cherchais un lien personnel avec la lettre B, que je ne voulais pas contourner. Elle était là, cette phrase, toute prête à être restituée par moi.

La béatitude, je l'éprouve par éclairs à certains stades de mon travail, devant certains amalgames de sons et d'images que j'ai trouvés et fait surgir en crayonnant avec le magnétophone et le montage, des amalgames dont la plupart ne figureront pas forcément dans l'œuvre terminée, mais me laisseront un goût de vie et de promesse.

J'ai longtemps associé le mot « béat » (de « beatus », heureux) au verbe « béer » (avoir la bouche ouverte, comme bâiller), sans qu'il ait de parenté étymologique. La bouche ouverte, la mâchoire pendante, c'est une image pour cartoon, donc ridicule. Mais chez Fellini ou Tolstoï (le personnage de Platon Karatayev dans Guerre et Paix), le « béat » est aussi une sorte d'idéal, de saint.

C'est d'autant plus frappant ici que par la suite, l'Angelo Pardi de Giono est très préoccupé de n'avoir pas l'air idiot, et ne cesse de vouloir faire bonne figure (ce souci stendhalien de l'effet que l'on produit devient même exaspérant dans le second volume que Giono a consacré à ses aventures et que j'ai beaucoup moins aimé, Le Bonheur fou). Mais là, le temps d'une phrase à laquelle je me suis identifié, il est seul dans la nature avec son cheval, au sommet d'une colline provençale, et « béat » comme ces contemplatifs admiratifs que Fellini a su montrer jusque dans son dernier film, La Voce della Luna (voir le blog n°99 d'Entre deux images). Un film adapté du roman d'Ermanno Cavazzoni Il poema dei lunatici, avec pour héros un certain Ivo Salvini, joué par l'acteur et réalisateur toscan Roberto Benigni. Un nom en B, que son étymologie associe au bénéfique.