Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°81

20 octobre 2019

PANSEMENTS, PLÂTRES ET TRAGEDIE

Nicholson / Polanski / Towne / Altman / Chandler / Gould / Brackett / John et Walter Huston / Dunaway / Handke / Goldschmidt / Milošević / Dreyfus / Garrel / Dujardin / Picquart / Stewart / Hitchcock / Kramer

Le pansement le plus célèbre de l'histoire du cinéma reste peut-être celui que le détective privé Jake Gittes (Jack Nicholson), porte sur l'arête du nez pendant les deux-tiers de Chinatown, 1974, de Polanski, après qu'un petit malfrat, joué par le réalisateur lui-même, lui aie fait au couteau une balafre destinée à le calmer. Ce n'est pas ce qui se produit. Situé dans les années 30 à Los Angeles, sur un scénario original extrêmement brillant de Robert Towne (à qui il valut un Oscar et de nombreuses autres récompenses), ce film « néo-noir » reste pour moi un chef-d'œuvre, suivant de près le stupéfiant et insolite Privé (The long goodbye), de Robert Altman, lequel accomplit le chemin inverse en transposant 20 ans plus tard, dans le Los Angeles de 1973, un vieux roman noir de Chandler, et en imposant comme star Elliott Gould, lequel renouvelle complètement à l'écran – grâce au script de la grande Leigh Brackett, une reine méconnue du scénario de film et par ailleurs de la science-fiction – dans la peau d'un personnage ressassé entre tous et qui semblait totalement usé et poussiéreux, celui du détective Philip Marlowe.

Pour revenir à Chinatown, qui tire son titre d'une brève séquence située à la fin, il ne faut pas gâcher la révélation qui la précède, et qui est magistralement amenée. La première fois que j'ai vu le film, j'ai été particulièrement impressionné par ce coup de théâtre, ainsi que par une scène superbe avec Noah Cross joué par John Huston (oui, le réalisateur, fils du grand acteur Walter Huston et lui-même acteur d'occasion) autour d'une piscine et de la question de l'eau et de la sécheresse. Rarement, j'ai senti aussi fortement, dans un décor banal, l'immensité et la dureté du territoire américain autour d'une question qui pour beaucoup de gens reste encore abstraite, celle du désert. Quant à Faye Dunaway, elle est bouleversante ; le réalisateur a maintes fois raconté combien elle l'avait exaspéré sur le tournage avec son obsession de son physique, de son maquillage, son instabilité, etc... Reste qu'elle renouvelle le personnage et l'image de la « femme fatale » en lui apportant un mélange unique de beauté et de vulnérabilité. Pour le décor, Polanski a su à nouveau, avec son autre « film noir » The Ghostwriter, également magistral, tirer de quelques mètres carrés filmés en studio des accents presque cosmiques et mystérieux.

LA MAIN ET LE PANSEMENT

Bien entendu, un pansement est l'accessoire le plus banal du monde, et le plus facile à garder pour faire illusion, et pourtant dans le film de Polanski, on y croit, car on ne cesse de le voir, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Il donne un sens différent à toutes les scènes entre Gittes, tant qu'il le porte, et ses partenaires.

Ce jour même, je me suis fait pour la première fois de ma vie vacciner contre la grippe. Cela consiste en une piqûre à l'épaule qui peut être inoculée en pharmacie (depuis un ou deux ans, dans plusieurs villes de France, et pour la première fois à Paris). La pharmacienne qui m'a fait la piqûre m'a demandé si je voulais un pansement, car cela n'avait pratiquement pas saigné. J'ai dit oui, et que j'aimais conserver un certain temps, parfois un peu plus qu'il n'est nécessaire, certains pansements, le plus souvent consécutifs à un acte médical banal (prise de sang pour un contrôle), parfois dans mon histoire personnelle plus impressionnant (c'était il y a longtemps, et comme je m'en suis bien tiré, je vous en épargne cette fois-ci le récit). Un pansement est comme une main humaine fraternelle qui reste avec vous, telle une compagnie dénuée de toute ambivalence et de toute complication. Il a quelque chose de sacré, en fait, à mes yeux, plus, bizarrement, qu'une cicatrice.

À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, en 2000, on voyait circuler dans les couloirs du service Notre-Dame une soignante que tout le monde appelait par son prénom composé, Marie-Paule, et qui voiturait d'une chambre à l'autre un énorme chariot presque aussi haut qu'elle et plein de matériel pour désinfecter, panser, refaire une bandage, etc... A chaque fois elle me semblait une bonne déesse entièrement consacrée au mieux-être et à la sauvegarde des humains ; aucune plaie ne lui répugnait. Je pense à elle toujours avec reconnaissance. En même temps, chaque fois que je devais me résoudre à retirer un pansement ou un bandage devenus inutiles, j'avais l'impression à la fois gratifiante et mélancolique de devoir renoncer au soutien d'une main ou d'une présence, pour tenir debout tout seul.

UN ÉCRIVAIN ET SES POSITIONS

Puisque nous avons évoqué Polanski, je veux dire à propos de Peter Handke, récipiendaire d'un des deux Prix Nobel de littérature décernés cette année, combien je suis touché qu'il ait reçu cette distinction, car c'est un immense écrivain et dramaturge ; c'est comme si la langue allemande, à laquelle il rend sa fraîcheur, avait été inventée pour lui permettre d'écrire ses romans, ses pièces et ses essais, mais aussi ses étonnants carnets publiés par Verdier (À ma fenêtre le matin, Hier en chemin). Son traducteur français Georges-Arthur Goldschmidt en parle très bien dans un entretien du Point que l'on peut consulter sur Internet. Pourquoi Polanski ? Parce que les positions pro-Milošević de Handke sont discutées et discutables, et qu'elles encombrent ces jours-ci les commentaires sur son œuvre, de même que celle de Polanski est très souvent abordée à travers l'acte qui lui a valu un procès. Or, que je sache (je n'ai certes pas tout lu de Handke), aucune de ses œuvres ne fait l'apologie du crime en tant que tel, même s'il a nié ou relativisé les massacres qui ont fait condamner le dirigeant serbe. Néanmoins, en allant sur Internet, je vois une allusion à un Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina qui serait négationniste ; je ne l'ai pas lu. Mais de la même façon que je pense qu'une œuvre est à distinguer de son auteur (voir mon blog n°72), je tiens que chaque œuvre littéraire reste un ilot ou un continent isolés des autres œuvres issues de la même plume, sinon elle ne serait pas une œuvre, au sens où une sculpture est distincte d'une autre sculpture, une sonate d'une autre sonate. A quoi sinon servirait l'art, à quoi reviendrait l'œuvre ?

Je ne juge pas en même temps ceux qui, directement blessés, ne peuvent pas faire abstraction de ce que Handke a pu dire ou écrire sur les événements effroyables des années 90. Je suis plus critique sur ceux qui, n'étant pas directement concernés, se découvrent une âme de procureur ou de dénonciateur.

Quant à Polanski, je recommande son film sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, que j'ai vu en projection de presse et qui va sortir: sous son aspect classique et presque froid, c'est une excellente chronique de la justice et de l'injustice, et de leur cercle sans fin. Et quelle troupe d'acteurs à moustache, puisque c'était la mode masculine de l'époque en France ! Que de rôles forts, pathétiques, et quel sentiment de la poussière et de la moisissure qui enveloppe souvent l'existence humaine ! Louis Garrel, en capitaine Dreyfus, m'a tellement épaté que je ne l'ai reconnu qu'à la fin. J'ai juste un problème, mais ce n'est peut-être que le mien, avec Jean Dujardin dans le rôle principal du film, celui de Picquart.

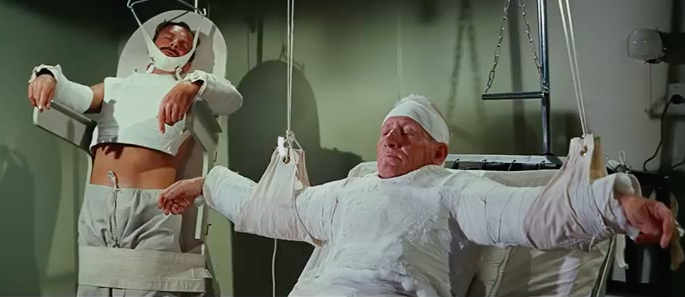

FESTIVAL DE PLÂTRES

Je reviens aux pansements et aux blessures. Le plâtre le plus célèbre du cinéma est celui que porte à la jambe gauche James Stewart, dès le début et jusqu'au dénouement de Fenêtre sur cour, 1954, de Hitchcock, avant qu'il n'en porte un supplémentaire (le film est si célèbre qu'on peut dévoiler une des données de la fin). Cependant, je me rappelle un film beaucoup moins connu, celui de Stanley Kramer A mad, mad, mad mad world, 1963, le comble de la super-production burlesque, dans lequel les gags traditionnels sur le port d'un plâtre (car le plâtre est, en dépit de ce qu'il soit très souvent dans la réalité douloureux et incommode, un motif traditionnel de gag au cinéma) sont portés à une dimension épique dans le dénouement. L'image que l'on voit ci-dessous n'en donne qu'une très faible idée. Et pardon pour avoir mêlé, dans ce blog que j'ai voulu écrire d'une traite, le tragique et l'anodin.