Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°59

4 janvier 2018

Spécial "Lettre à Lionel Marchetti" 3/3

Motus / Liquid Architecture / Audio-Foundation / Schubert / Eichendorff / Mozart / Homère / Flacelière / Bérard / Vigny / Soulages / Rothko / O'Hehir

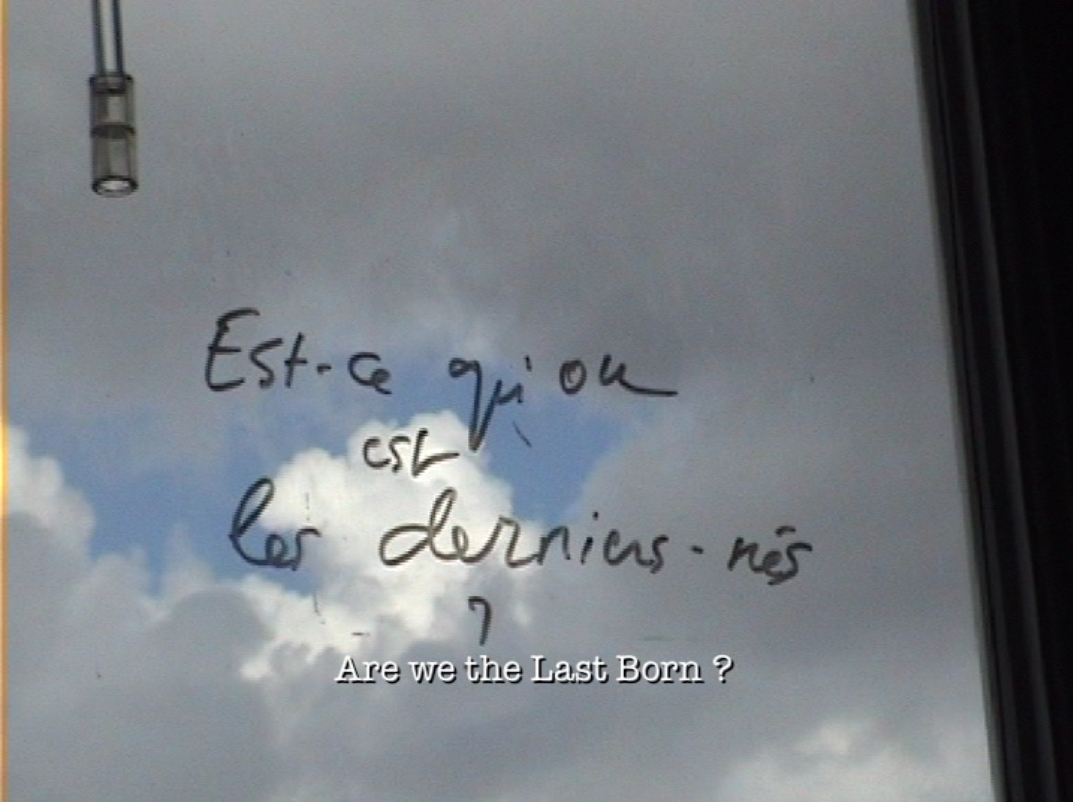

"Est-ce qu'on est les derniers-nés, nous ?", demande d’un ton anxieux une voix d'enfant ("on", ici, ce sont des écoliers d’un groupe auquel cet enfant appartient, et la question est posée à un instituteur, animant un débat sur l'origine de la vie et le futur de l'homme). Les voix de cet entretien enregistré dans les années 80 tiennent une place importante au milieu de ma Troisième Symphonie, "L'Audio-divisuelle", commandée par Motus et que j’ai donnée trois fois l’été dernier en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette question, on la voit ensuite, dans la même œuvre, reposée muettement, écrite à la main sur une vitre de notre appartement parisien...

L'inquiétude que l’enfant exprime ici repose non sur un jeu de mots, mais sur la possibilité que cette expression de « derniers-nés » , par lui captée dans la bouche d’un adulte, puisse signifier la fin de l'espèce. L'enfant ne fait pas le malin avec les mots, il a juste entendu comme il faut entendre : littéralement. « Non », le rassure son instituteur avec bon sens , « il y en aura d'autres, et puis d'autres encore à naître »... Le dernier se déplace devant nous.

En sous-titrant moi-même cette pièce en anglais, à l'intention d'un public international (l’invitation de Liquid Architecture et de l’Audio Foundation était une occasion de le faire), j'ai choisi de ne pas chercher d'équivalent du style parlé originel, et de traduire en langage neutre. C'est une des innombrables questions qui se pose dans ce genre de cas. Le bilinguisme de cette image illustre en tout cas le tiraillement que j’éprouve dans des pays anglophones entre ma langue, que je vis et sens, et une autre que je parle mal mais que je dois employer constamment, quitte à avoir l'impression de passer d'un piano à six octaves à un instrument jouet, version synthé bas de gamme, qui n'est bien sûr pas l'anglais en soi, mais l'anglais globish que j'arrive à mobiliser pour m'exprimer dans la conversation.

C'est ainsi que pour la première fois j'ai donné à Melbourne, puis à Brisbane et à Auckland, mon Requiem dans une version avec image, en l'occurrence un écran noir sur lequel est projeté, quand il y a du français, la traduction en anglais. Certes, nous perdons ainsi une sorte de "flou poétique" de l'écoute verbale, une sorte de rêverie, mais j'avais envie d'essayer. Fin 2016, j'avais commis la cuisante erreur de donner la Troisième Symphonie à Cologne sans sous-titres, devant un public qui perdait à peu près tout du sens. Dans cette même Troisième, lorsque le texte est également sur l’image et en français le jeu est différent, les deux langues entrent en collision visible comme ici, et après tout, c'est mieux. Du coup, j’ai fait de L’Audio-divisuelle une sorte d'œuvre bilingue originellement, qui n'aura plus qu'une version et une seule, celle-là, tiraillée entre deux langages, comme mon mélodrame Tu l'est entre l'allemand et le français.

MA PREMIÈRE LANGUE ÉTRANGÈRE

Contrairement à toi, Lionel, je suis né à une date où, pour un enfant français dont les parents n'étaient pas bilingues, les occasions d'entendre de l'anglais à la radio, dans les disques, les juke-boxes, à travers les chansons, le rock, étaient très rares. Au milieu des années 50, Radio-Luxembourg, Radio Monte-Carlo, et Paris Inter, ainsi s'appelait alors la chaîne devenue France Inter, ne passaient des chansons qu'en français. Je n'ai pas l'anglais dans l'oreille, d'autant que je ne l'ai pas appris à l'école, et il est possible que je l'aie d’abord entendu sous forme d'américain, dans les films en v-o sous-titrée que mon père et sa femme nous emmenaient voir mon frère et moi. En revanche, j'ai appris l'allemand à Creil, dans une ville où personne ne parlait allemand, et je sens profondément cette langue, que je lis couramment, faute de la parler avec brio. Elle me relie à la musique de Schubert, aux poèmes d’Eichendorff, et aux opéras en allemand de Mozart.

(Mais la première langue étrangère cependant que j'ai entendue sur place, et avec quelle joie, c'est l'italien, à Verbania, sur les rives du Lago Maggiore).

LE TEMPS PAS VAINCU

Lorsque j’étais en Australie depuis déjà trois semaines, et que j’avais fini (enfin !) par intégrer le décalage horaire, il m'est arrivé de ressentir la morosité que Vigny exprime au temps du chemin de fer, vers 1843 :

« La distance et le temps sont vaincus. La science

Trace autour de la terre un chemin triste et droit.

Le Monde est rétréci par notre expérience

Et l’équateur n’est plus qu’un anneau trop étroit. »

Annihilée en apparence, et j'en suis content, par Internet, le SMS et Skype, qui m’ont permis de dialoguer avec mes proches en France, la distance n'incarnait pour moi, là-bas aux antipodes, qu'une chose : le temps. Le temps pas vaincu, lui. Le temps qu'il nous faudrait pour rentrer en France jusqu’à Roissy-Charles de Gaulle, aérogare 2A, avec de la Nouvelle-Zélande à la France l'immensité des océans à survoler, puisque l'hémisphère Sud, on le sait, comporte beaucoup moins de parties émergées. Cette grosse chose qu'est l'Australie - île lointainement détachée du très ancien Gondwanaland originel, lui-même fragment de la Pangée, que j'aimais m'imaginer comme une grosse terre où l'on pourrait voyager entièrement à pied sec, sur le "plancher des vaches" - est là-bas, en même temps qu’un pays plein de gens que j’ai pu rencontrer et apprécier, une anomalie géologique, échappant à l'émiettement en îlots sur cet autre hémisphère dominé par l’élément liquide. Au point que l'Amérique du Sud et l'Afrique, pour pouvoir se prolonger sous l’Équateur, semblent obligées de s’effiler graduellement.

Je sais bien que le rapport de chacun avec l'immensité temporelle et spatiale de l'univers est lié non à quelque chose d'objectif, mais à son histoire personnelle. À d'autres, cela inspire de l'exaltation ; à d'autres, disent-ils, de la sérénité et le sens de la relativité de nos vies. A moi, un mélange d'exaltation et de peur ; je me sens ici extrêmement occidental, latin, incapable d'affronter le cosmos sans l'incantation humaine, et sans des textes rythmés en vers dans un livre que j’emporte à chaque fois. Ce coup-ci, c’étaient l'Iliade et l'Odyssée dans les traductions en "vers blancs" '(alexandrins non rimés) de Robert Flacelière et Victor Bérard, dont j'ai déjà parlé dans ce blog et que j’ai lues tout entières enfant. Je ne me souvenais pas que dans l'Iliade, on pleure autant "à lourds sanglots", mais j’avais tout de suite remarqué, en 1958, qu'on y festoie beaucoup.

L’ŒUVRE NON PLUS, MÊME APRÈS MAI 68

Bonne année 2018, au fait. La précédente ne se terminait pas que déjà on a commencé à battre le tambour sur le Cinquantenaire de Mai 68. Les gens se sont attachés à ce signifiant, inutile de leur raconter que c’était juste un moment saillant d’un immense mouvement culturel, social, multi-générationnel (comme on dit aujourd’hui) et frappant différentes classes sociales, cela ne sera pas entendu. Pour ma part, j’ai suivi ce mouvement « passivement », mais j’en ai aussi largement profité, sur le moment et après, sans avoir eu besoin d’être maoïste, gauchiste, libertaire, ou de faire semblant de l’être.

D’ailleurs, je n’étais pas d’accord avec tout là-dedans, surtout dès que cela touchait à l’art. « Tout le monde doit être artiste », disaient et disent encore certains. Moi, non, c’est comme de dire que tout le monde doit ou peut être boulanger, ou autre chose, c’est une question de vocation. « L’œuvre est une notion périmée ». Pas pour moi, ni en musique ni ailleurs. Mais, comme je le disais dans le Blog 57, la notion d'œuvre en musique concrète me semble parfois perdue aujourd'hui dans un océan de performances, d'installations, d’événements…

En visitant le musée d'art à Sydney, où il y a des choses fort belles, je me suis dit que l’œuvre musicale en général, si fragile dès sa naissance comme « totalité », échappe en tout cas au destin de certaines œuvres plastiques, qui les voue à être entassées. Il me souvient d’y avoir vu, côte à côte dans la même salle, un Soulages et un Rothko. Ils étaient de même taille et de même format, et pour cette même raison se tuaient et se banalisaient l'un l'autre. Un problème d’accrochage. Encore que… Plus récemment, un concert du GRM, faisant s’enchaîner sans respirer des œuvres très diverses mais mal séparées, et noyant l’espace et le temps dans un déversement amorphe d'effets lumineux et de fumigènes, m’a rappelé qu’en musique, l‘effet est le même.

Mais non, ton exemple le prouve, Lionel, on n’est pas et on ne sera pas les « derniers » à composer de la musique concrète.

Regardez ce rayon de projection, dans une salle de cinéma de Melbourne, sur cette photo qu’a prise Keelan O’Hehir : il ne joue pas à mimer un « environnement immersif », mais il projette juste des sous-titres traduisant en anglais le texte de mon Requiem, composé en 1973, que je passais sur douze haut-parleurs. Le public était attentif et chaleureux. Merci à tous ceux qui nous ont invités et accueillis là-bas, et nos pensées pour eux.