Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°33 : UNE LETTRE DE PHILIP K. DICK

14 février 2016

Dick / Dorémieux / Hupp / Hubert / Planchat / Louit / Linklater / Scott / Young / Sternberg / Collon / Rosset / Carrère / Lévy / Pearl / Lumbroso / Dolto / Dolto-Tolitch / Sollers / Lacan / Sutin / Daoud / Camus / Céline / Monroe / Hitler / Boivin / Girardot / Brochet / Bohringer / Simenon / Tanguy

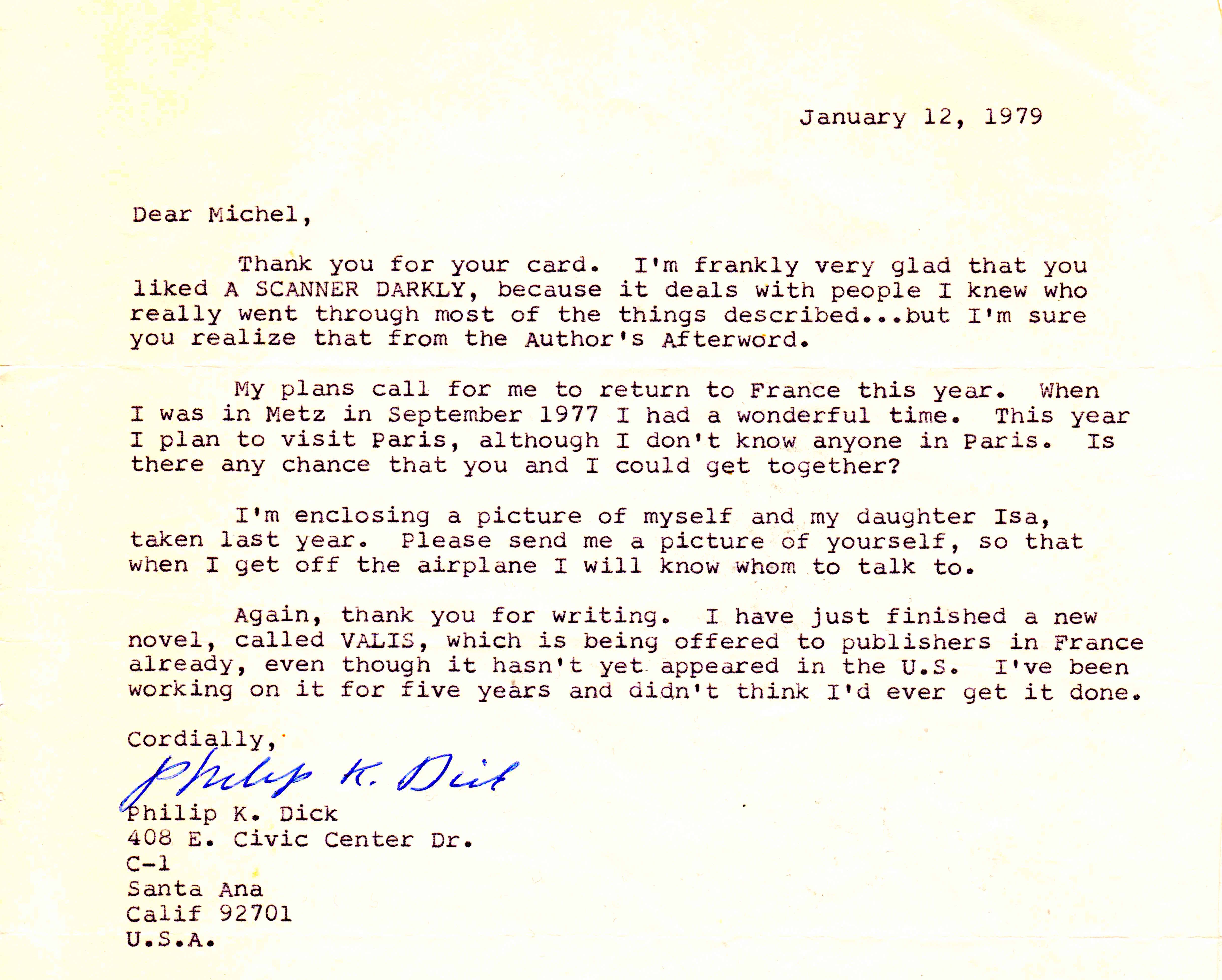

Un matin de janvier 1979 - à l'époque j’habite dans l'Ile Saint-Louis un petit studio loué pas cher sous les toits (c'était avant la libération des loyers par un gouvernement de droite) - je trouve dans ma boîte aux lettres une enveloppe postée à Santa Ana, Californie. A l'intérieur, un Polaroid dédicacé au stylo à bille, que l'on voit ci-dessus, montre l'expéditeur et une de ses filles, Isa. Ce Polaroid accompagne une lettre dactylographiée, dont on a le fac-similé en bas de ce blog, et dont le contenu à la fois m'enchante et me stupéfie : Philip K. Dick en personne, cet auteur que j'admire tant (les Français ont été les premiers à le reconnaître comme un génie) et que le cinéma n'avait pas encore rendu célèbre, me fait part de son envie de revenir en France et de visiter Paris "où il ne connaît personne". Il me demande si je peux venir le chercher à l'aéroport et lui montrer la capitale ! Et pour qu'on se reconnaisse (sans doute aussi pour me faire plaisir), il m’envoie sa photo, en me demandant la mienne en retour.

Certes, j'avais été en contact avec Philip K. Dick, mais si fugitivement : fan depuis 1971 (date où je lus Ubik, dans la traduction alerte d'Alain Dorémieux), je m'étais déplacé en 1977 à Metz où il avait été invité par Philippe Hupp à participer à une convention de science-fiction. C'est là qu'il donna le 24 septembre sa célèbre conférence mystique et gnostique If You Find this World bad, You Should See Some of the Others, qui vida une bonne partie de la salle, car il y parlait avec un grand sérieux de sa visite de mondes différents, du Christ, d'Aphrodite, et d'un "temps orthogonal". A la fin de la conférence, j'allai le voir avec mon exemplaire d'Ubik que je lui fis dédicacer, un disque 33 tours de mon Requiem pour le lui offrir (je ne suis pas même pas certain qu'il ne l'ait pas laissé à son hôtel à Metz, encore moins sûr qu'il l'ait écouté), et, sous le prétexte d'un film que je dis vouloir lui consacrer, je lui demande son adresse aux USA, qu'il me donne. Je ne le revis plus de la convention, où se trouvaient aussi des écrivains français de science-fiction que je connaissais, comme Jean-Pierre Hubert, ou Henry-Luc Planchat, traducteur par ailleurs de plusieurs romans de Dick.

Lorsque sortit fin 1978 Substance Mort (traduction française par Robert Louit de A Scanner Darkly), qui me bouleversa par sa peinture d'un petit groupe de drogués plus ou moins paumés, et par sa description de la souffrance d'aimer sans être aimé, j'envoyai à Dick une carte postale où je lui disais combien je trouvais ce livre génial (le futur auteur de Boyhood, Richard Linklater, l'a porté à l'écran en 2006, en utilisant un procédé apparenté à la rotoscopie, et le film n'est pas si mal, mais pas aussi émouvant que le roman). Et c'est peu après mon envoi que tomba la lettre en question. Dick chez moi ? Je n'avais aucune idée de comment le loger dans mon studio parisien, mais me faisais fort de trouver une solution. Henry-Luc m'aida à traduire en anglais ma réponse, qui lui disait de venir quand il voulait, en joignant à ma réponse une photo, également un Polaroid, où j'apparaissais comme j'étais à l'époque, hirsute et barbu, pour qu'il me "reconnaisse à l'aéroport". Plus tard, j'ai appris qu'il avait peur que ses admirateurs épistolaires ne fussent des freaks envahissants, avec des lunettes à grosse monture, qui l'auraient harcelé de questions, et il se prémunissait ainsi.

Sur la photo, je correspondais peut-être trop au portrait-robot de ce qu'il craignait, toujours est-il que je n'eus plus aucune nouvelle, mais je savais que cela lui arrivait de faire de tels projets puis d'y renoncer. Ses livres continuaient à paraître, aussi bien nouveaux (comme VALIS, son grand roman gnostique sorti en français sous le titre SIVA), qu'anciens ou retraduits. En mars 1982, j'appris sa mort par attaque cardiaque - on le savait bourré de substances diverses et d'amphétamines. Il n'avait pas eu le temps de voir la sortie en salle du Blade Runner de Ridley Scott, adapté de son roman Do Androids dream of electric Sheeps ?, mais un entretien sorti récemment aux éditions L'éclat, Dernière conversation avant les étoiles, nous révèle qu'il aimait les images qu'il en avait vues, et qu'il flashait fort sur Sean Young, l'interprète de la "réplicante" Rachel, à laquelle il aurait bien aimé être présenté. C'est vrai qu'elle est magnifique. Une fois de plus, je redis que Ridley Scott a été dans certains films un grand portraitiste de femmes, notre Sternberg. Je gardais la lettre et la photo comme un petit trésor.

Et voilà qu'en novembre 1993, de nouveau à ma grande surprise (ma dévotion envers l'œuvre de Dick n'étant connue que de quelques personnes, et n'ayant rien publié sur l'écrivain), je me vois invité à participer à une table ronde sur mon idole, programmée au Centre Pompidou. De tous ceux qui participaient, le philosophe Clément Rosset, Emmanuel Carrère (dont la pseudo-biographie Je suis vivant et vous êtes morts venait de sortir, motivant cet événement), et d'autres dont je ne me souviens plus, j'étais le seul à avoir approché Dick physiquement. A la fin, une femme se présenta à moi pour m'offrir le recueil intitulé Regards sur Philip K. Dick, le Kalédickoscope (éd. Encrage, 1992), anthologie de textes, d'entretiens, d'essais, de documentation bibliographique réunis avec un soin magnifique, et une belle reliure rigide - ces reliures "rigides" que Dick était très ému d'avoir en France pour ses romans, notamment dans la collection du Club du Livre d'Anticipation. Cette femme était Hélène Collon, traductrice de Dick. Son travail a été réédité depuis en édition brochée.

Tout le contraire de la fausse "bio" fumiste d'Emmanuel Carrère, où cet auteur utilisait beaucoup la documentation existante, mais projetait sur le personnage son interprétation ambivalente, le suggérant manipulateur (l'arrogance du titre, emprunté à Ubik, est aux antipodes de l'attitude qu'avait Dick, et de son regard sur ses personnages), lui prêtant des motifs et des pensées supposés, écrivant des dialogues de scènes sur lesquelles il n'avait pas de source précise, voire recopiant avec de menus changements deux pages de dialogue de la traduction française par Louit de Substance Mort, roman de fiction même s'il est inspiré de personnages réels. Le tout dans une écriture négligée et se voulant populaire. Je trouve cette façon de s'approprier la vie des gens choquante, comme avec le "romanquête" (sic) racoleur de Bernard-Henri Lévy sur les derniers jours du journaliste Daniel Pearl. Que ces gens écrivent leurs romans et leurs essais, mais qu'ils ne s'approprient pas la vie et les souffrances des autres sous leurs vrais noms (j'attache une certaine importance aux noms) ! Bien sûr, Carrère reconnaît discrètement en postface avoir "imaginé" des pensées de Dick ou des dialogues, mais la couverture et le texte de quatrième de couverture font croire à une biographie vérifiée : le lecteur est trompé. Comme avec la journaliste Daniela Lumbroso qui s'est approprié la vie de Françoise Dolto en prêtant à celle-ci des dialogues et des "ressentis" de son cru. Lumbroso eut de plus le culot et le cynisme d'attaquer en justice, pour "injures non publiques", la fille de la grande psychanalyste, Catherine Dolto-Tolitch, laquelle, légitimement choquée, l'aurait traitée de "canaille prétentieuse" - bien vu. Heureusement la plaignante fut déboutée.

Le roman à clefs, genre considéré comme vieillot, est déjà plus honnête. Sollers avait publié en 1983 son roman Femmes, où il laissait entendre qu'il déballait tout, et faisait intervenir un nommé Fals, dans lequel il n'était pas difficile de reconnaître des traits et des idées de Lacan. Cette formule de "name-dropping" codé me paraît bien plus acceptable.

Pour ceux que cela intéresse, il existe une biographie de Dick qui est documentée, c'est celle de Lawrence Sutin, Divine Invasions, A Life of Philip K. Dick (Harmony Books, New York, 1989) ; une traduction française par Hélène Collon en a été publiée chez Gallimard en 2002. On trouve dans le cahier de photos, au milieu de l'édition anglaise, la reproduction d'un Polaroid de la même série que celui que j'avais reçu, mais sur lequel l'écrivain et sa fille font des grimaces.

Étrange, cette histoire de noms. Car précisément, je viens de lire le roman de Kamel Daoud Meursault, contre-enquête, publié en France par Actes Sud. Oui, il s'agit bien du héros-narrateur de L’Étranger de Camus, un des romans de fiction les plus vendus, sinon le plus vendu en France, et où un certain Meursault raconte avoir tué un "Arabe", meurtre pour lequel il a été arrêté et sera exécuté. Daoud relève le fait que cet Arabe n'a pas de nom dans le roman, et son narrateur Haroun raconte lui, qu'il est le frère de cet homme et que celui-ci s'appelait Moussa. C'est un livre magnifiquement écrit, une création, le contraire du parasitisme des auteurs que je citais (et qui sont de plus en plus nombreux à utiliser les célébrités de Céline, Marylin Monroe, la liste s'allonge) ; ici, on baptise un personnage de fiction d'arrière-fond, on le fait exister, on lui donne une vie. Et l'auteur se sert de l’Étranger pour raconter différemment la colonisation. De la fiction qui s'appuie sur la fiction, et dit et crée énormément de choses.

Pour en revenir à la table ronde de novembre 1993, j'avais lu le livre de Carrère, que l'éditeur m'avait fait envoyer, et j'eus l'occasion de dire que le Dick que j'avais fugitivement rencontré et surtout compris dans mes lectures ne me paraissait pas être l'homme décrit par cette "biographie" : c'était un homme complexe, mais dont la bonté m'avait frappé, cette compréhension pour les gens humbles. Mon sentiment, purement personnel et dont en tout cas je n'ai pas fait commerce, est que c'était un "saint" au sens des romans russes, vivant selon le Christ en recherche et en dérive.

Comme artiste, Dick savait rendre incroyablement vivants des romans à points de vue multiples, ceux où à chaque chapitre on rentre dans la peau d'un personnage différent, souvent un personnage désarmé et qui se sent misérable, même s'il n'apparaît pas tel aux autres.

Quant à Clément Rosset, il ne savait pas ce qu'il faisait là, et j'ai le souvenir qu'il fut plutôt acerbe envers Dick et la science-fiction en général. Drôle de soirée.

Il y a quelques jours, dans le cadre d'une série intéressante consacrée sur France Culture aux fictions "contrefactuelles" (du genre : si Hitler était devenu peintre au lieu de s'engager en politique), un groupe d'historiens abordait le grand roman de Dick Le Maître du Haut-Château, où les Alliés ont perdu la guerre, de sorte que - entre autres nombreuses conséquences - Japonais et Allemands se partagent les USA, coupés en deux. On sentait chez plusieurs invités, à l'égard de la s-f, cette condescendance que continuent d'inspirer les genres populaires ; l'un d'eux critiqua le fait que le Japonais inventé par Dick, M. Tagomi, consulte le Yi King, un livre de divination chinois, comme on sait. Or, désolé, dans ce roman Dick ne nous montre pas "les" Japonais, mais un personnage de nationalité japonaise qui ne représente que lui-même, et a parfaitement le droit de consulter le Yi King (mon père le faisait bien). C'est de plus un personnage humain, troublé, incertain, en recherche. Bref un personnage à part entière, et non l'emblème d'une nation.

Mes romans préférés de Dick sont A Scanner Darkly, Ubik, The Three Stigmata of Palmer Eldrich (en français Le Dieu venu du Centaure), ouvrage aussi terrifiant que peuvent l'être certains films, et Martian Time Slip, traduit par mon ami l'écrivain Henry-Luc Planchat pour Laffont (Glissement de temps sur Mars). Dans ses romans non s-f, le premier sorti, Confessions of a crap artist, dont Jérôme Boivin a tiré les Confessions d'un barjo, un film de 1992 dont le casting - Hippolyte Girardot/Anne Brochet/Richard Bohringer - est très réussi, mais qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait, car l'histoire est à mon avis trop américaine pour être transposée dans une autre langue et d'autres paysages. Pour le moment ce sont surtout les nouvelles de Dick qui ont été portées à l'écran.

Mais j'allais oublier Docteur Bloodmoney, extraordinaire fiction post-atomique, à la fois épique et pitoyable, essentiellement située dans une communauté au Nord de San Francisco, à Point Reyes, où l'auteur avait vécu. Quand Anne-Marie et moi y sommes passés en 1998, impossible d'y trouver et d'y acheter sur place un livre, une trace même de Dick.

Lorsque je vais dans une librairie française, c'est une joie pour moi de voir ses romans réédités en volume de poche séparés. Je n'aime pas les recueils de cinq, six romans, comme on le fait aussi avec Simenon ; ces textes sont faits pour être lus comme si on les avait achetés dans une gare un par un. Précision : mon exemplaire d'Ubik, celui que je fis dédicacer à Metz (l'édition originale de la traduction française, avec la fameuse couverture argentée par le procédé "héliophore", le même que celui utilisé pour la collection de musique contemporaine Philips/Prospective XXIe siècle - où j'aurais bien aimé être publié, mais elle fut interrompue avant que je ne sorte un disque) présente une anomalie rare : la couverture y est collée la tête en bas, et il faut retourner le livre pour le lire. Cela me donnait l'air malin dans le train Paris-Bourges (je m'y rendais pour aller interviewer les membres du Groupe de Musique Expérimentale de Bourges, auxquels la réalisatrice de radio dont j'étais alors l'assistant, Agnès Tanguy, consacrait une émission). L'air du Monsieur qui fait semblant de lire un journal imprimé dans des caractères qu'il ignore. La vie se montre parfois poétique. Il faut la saluer comme telle.