Blog

ENTRE DEUX IMAGES N°10 / TOP LIST N°6

25 janvier 2015

LE BONHEUR / TOP LIST n°6 : BANDES DESSINÉES / ENCORE HERGÉ / LE PAYSAGE ET LA PAGE / DES LETTRES SUR UN CRÂNE

DeMille / Moullet / Andersson / Fellini / Hergé / Franquin / Bonnet / Jacobs / Branner / Marguin / Forton / Verlaine / George / Hölderlin / Zischler / Wenders / Meyer-Kalkus / Huillet / Straub / Vernon

Très souvent, chez Cecil B. DeMille (comme dans cette capture d'image de Samson et Dalila, 1949, avec ici Henry Wilcoxon, Angela Lansbury et Victor Mature dans le rôle principal), les personnages couplent leur action et leur parole, et une métaphore figurée visuellement vient accompagner la métaphore ou le proverbe énoncés dans les dialogues. Cecil Blount DeMille (1881-1959) a été sans doute un détestable réactionnaire, mais quel cinéaste et quel créateur d'images ! Madam Satan (1930) comporte certaines des visions les plus folles projetées sur un écran, dont celle des invités d'un bal masqué donné sur un dirigeable captif au-dessus de Central Park, qui doivent fuir en parachute un incendie provoqué par la foudre, et tombent de ci de là sur la ville, enrubannés dans leur tenue de fêtards. Qu'attendent la Cinémathèque ou l'édition française pour commander à Luc Moullet, le meilleur connaisseur français de De Mille, un beau et bel ouvrage, bien illustré, sur un des réalisateurs les plus visuels qui fût jamais ?

LE BONHEUR

Autre visuel de premier ordre, mais vivant et anti-colonialiste, Roy Andersson, dont Anne-Marie et moi découvrons à Berlin, où elle sort avant Paris, la dernière oeuvre, Un pigeon se tient sur une branche et réfléchit à l'existence (traduction approximative du titre suédois original). Situations désolantes, morts stupides, démarches vaines, personnages grimés et balourds, échecs professionnels et routine conjugale, Roy Andersson reprend les mêmes situations et je ne m'en plains pas. Si ma préférence, dans ses rares films, va encore aux Chansons du deuxième étage (dont j'ai reproduit une image dans le Blog n° 7), je retrouve ici l'enchantement de son humour noir, de sa vraie compassion pour l'humanité, et de ses compositions fabuleuses de perspectives, obtenues comme chez Fellini par le travail en studio. Fellini, avec lequel il a de véritables affinités : non seulement le même goût pour les numéros de clown, mais aussi le même sens de l'espace, et le même génie du décor pour supprimer la différence intérieur/extérieur, et nous faire ressentir l'espace comme un et indivisible.

Il y a aussi dans ce dernier film, parmi ce qui peut sembler une accumulation de situations déprimantes, des moments de bonheur : un homme fume tranquille sa cigarette à la fenêtre d'un appartement, qu'on suppose faire partie d'un immeuble moderne impersonnel, et une femme vient le rejoindre en se pressant légèrement contre lui ; peut-être viennent-ils de faire l'amour, ils ne se disent rien et c'est parfait. Une maman ou une nounou, assise sur un banc public, fait rigoler un bébé dans un landau (dont on devine les petons) à qui elle fait des mimiques et des chatouilles, et c'est beau. Andersson a aussi une manière de faire voir et entendre les animaux comme des clowns, sans les modifier, les ridiculiser ni les faire parler : un grand chien qui patiente alors que ses maîtres se câlinent sur une plage, un cheval qui rentre au pas dans un café, dans une scène qui transforme l'animal tout entier, et non seulement son cavalier, en personnage de cirque.

TOP LIST n°6 : SEPT BANDES DESSINÉES MARQUANTES LUES AVANT L'AGE DE DOUZE ANS

Dans la ville où j'habitais on disait alors, si je me souviens bien, des "illustrés", et ce n'était pas tant une sous-culture qu'un genre destiné aux plus jeunes, c'est tout. Les adultes - heureuse époque - ne se mêlaient pas de les lire derrière votre épaule d'enfant. Certes c'était surveillé, et les Catholiques avaient leur revue (Coeur vaillant pour les garçons, Ames vaillantes pour les filles), comme les Communistes. Mais c'était un regard moral, qui ne se mêlait pas d'esthétique. On les trouvait aussi bien dans des magazines qu'en album.

Aujourd'hui, grâce à l'existence de sites et de forums faits avec tendresse et érudition, je peux retrouver le nom de l'auteur, auquel il était rare de prêter attention (sauf dans le cas d'Hergé). Quelle chance a la b.d., puisqu'on dit ainsi désormais, de continuer d'inspirer un attachement si pur. Le cinéma a cessé de l'éveiller totalement, puisqu'on trouve depuis longtemps, dans ses adeptes, les ricaneurs et les esprits forts (j'en ai rencontré un pourcentage heureusement minoritaire, mais plus important que je ne l'aurais souhaité, chez les étudiants français en cinéma).

Je prends ici les sept albums de bandes dessinées lus avant l'âge de douze ans qui m’ont le plus marqué. Pourquoi cette limite d'âge ? Peut-être parce qu'à l'époque, dans les milieux catholiques, c'était celui de la première communion, qui était une sorte de promotion (en attendant l'âge de la majorité, qui venait neuf ans plus tard !)

De Hergé, je pourrais tout citer, mais j'en retiens trois.

1) Le Crabe aux pinces d'or, d'abord : comme beaucoup d'enfants dans ma génération, je lisais en vrac les albums de Tintin déjà parus, sans regarder leur date et leur ordre de création. Or, c'était stupéfiant de découvrir, après en avoir lu d'autres, un album où Haddock ne connaît pas (ne reconnaît pas ?) son ami Tintin - et pour cause, puisqu'il ne l'a pas encore rencontré ! Cela m'étonnait bien plus que les albums comme L'Ile noire ou L'Oreille cassée, dans lesquels le héros visite le monde sans être accompagné du Capitaine. Tout m'impressionnait : cette amnésie du personnage le plus attachant, l'ivresse et la folie de Haddock quand il brûle le canot de sauvetage, ou quand dans son rêve de soiffard, il traite la tête de Tintin tel un bouchon. Mais aussi l'appartement de Tintin au début si propre, si bien rangé, réduit à l'essentiel. Quand je vois un film de Miyazaki, je ressens parfois un peu de cette extase du trait parfait.

2) Même chose pour Les sept boules de cristal, parues en volume depuis longtemps quand je les ai lues avec mon frère Jacques, dans une maison louée pour les vacances à Stosswihr, en Alsace (pays de ma grand-mère paternelle). Comme tant d'enfants, j'ai été évidemment terrorisé par le cauchemar que fait Tintin, montré d'abord comme la réalité, où la momie péruvienne de Rascar-Capac grimpe dans sa chambre et fait exploser une boule de cristal. Mais également enthousiasmé par l'ambiance météorologique : il règne dans tout cet album des vents d'orage, une électricité tonifiante (celle qui sur la couverture fait "décoller" Tournesol) et un air marin, celui du port de Saint-Nazaire où se rendent les personnages. La villa du Professeur Bergamotte me rappelle la grande villa de la banlieue Ouest où vivait une de nos tantes avec sa nombreuse progéniture. Evidemment, je pensais que Tintin habitait Paris, et ne m'étonnais pas que dans certains albums, il aille faire en même temps une promenade sur un port de mer.

3) De ces trois-là, On a marché sur la Lune est le seul que je me souviens d'avoir lu au fur et à mesure de sa parution dans l'hebdomadaire auquel on nous avait abonnés. Encore plus que le premier volet du diptyque, Objectif Lune, On a marché... est hallucinogène, morbide, bizarre, pré-dépressif (un des voyageurs y expie ses fautes en se jetant sans scaphandre dans le vide intersidéral) et m'a beaucoup marqué pour cela.

4) Le Mystère d’Etrangeval (une histoire de Fripounet et Marisette), 1954, de René Bonnet. Le mélange de science-fiction (on y voit un chien-robot) et de décors français classiques (châteaux et parcs à la française), me plaît décidément, je crois, sauf quand c'est traité en parodie (comme au cinéma, le Martien de la Soupe aux choux, avec De Funès et Jacques Villeret). C'est la veine des romans populaires du début du XXe siècle.

5) L’Enigme de l'Atlantide, une aventure de Blake et Mortimer : je l’ai lue d’abord en épisodes dans Le Journal de Tintin en 1955-56, avant de la relire en album. Encore de la s-f, pédante ici certes, lourde, avec des noms savants, de la documentation, un récit laborieux, mais habitée par le talent visionnaire et hanté de Jacobs. De ce dernier, je préfère maintenant S.O.S. Météores (notamment parce qu'il montre fidèlement le Paris et la banlieue Ouest que j'ai connus dans les années 60), mais c'est un album que j'ai lu adolescent, bien après sa première parution.

6) La Mauvaise tête, une histoire de Spirou parue en 1954, une de celles à la fois écrites et dessinées par le grand Franquin. Je l'ai lue, en album, dans l'infirmerie de l'internat du Lycée Technique de Creil, vers 1958, et cette histoire de double m'a également hanté.

7) Bicot, Président de Club. Bien plus petit, j'ai lu et relu ce truc étrange dans un grenier où j'en avais trouvé un volume. Je ne savais pas que ca avait été dessiné en 1926, que ça se passait aux Etats-Unis et dans les années 20-30, ni que l'auteur s'appelait Martin Branner. Tout, les coiffures, les automobiles, les maisons, les bornes d'incendies, et certains sports bizarres dont je n'apprendrais que bien plus tard le nom (le base-ball !) était si différent et exotique. Mais le texte était en français, comme étaient francisés les noms des principaux personnages. Auguste, Julot, etc.., sauf, je crois, celui de la grande sœur Suzy, la fille émancipée qu'on voit dans les films de l'époque. Alors, où aurais-je puis situer ça ? Il ne s'agissait pas d'histoires suivies, mais d'un petit scénario tenant sur une page. Chaque planche était comme une maison à habiter, avec plusieurs étages. C'est Franck Marguin, à qui j'ai parlé de ce souvenir d'enfance, qui m'en a offert un album.

Il m'a également appris que Bicot était au départ un petit Américain qui s'appelait Perry. Enfant, je ne faisais aucun rapport entre son nom français et l'injure raciste qu'il m'arrivait d'entendre, pas si fréquemment, de "bicot" (or, dans le triangle industriel Creil/Nogent-sur-Oise/Montataire où nous vivions, il y avait beaucoup de travailleurs venus de l'Afrique du Nord). Ce n'est que récemment que je me suis demandé : pourquoi ce nom pour un personnage de petit garnement ? Peut-être par imitation et plagiat du personnage créé en France en 1909, par Forton, et qui restait connu encore dans ma génération, celui de Bibi Fricotin (voir aussi les spéculations faites sur ce nom dans un forum du très sympathique, et en même temps très sérieux, site Bulledair.com).

ENCORE HERGÉ

Puisque j'ai soulevé le lièvre du racisme, et que certains de ces illustrés étaient marqués par les fantasmes et préjugés occidentaux des années 30-50, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas précéder les futures rééditions de Tintin au Congo, un album de 1930 clairement odieux sur ce plan, d'un avertissement reconnaissant ce fait et le contextualisant, comme cela a été demandé, en vain je crois, et sur cela je suis d'accord avec Benoît Peeters. Mais il vaut mieux ne pas changer l'album lui-même. Un cas différent de celui de Coke en stock, du même Hergé, histoire en principe antiraciste mais clairement paternaliste vis-à-vis des Noirs, musulmans dévots voulant faire leur pèlerinage à La Mecque, et prêts à croire n'importe quel "passeur". Cet album a fait l'objet, par le choix de l'auteur et de son vivant, de modifications rendant l'album un peu moins offensant à cet égard. Pourquoi pas ?

Il faut ajouter en même temps qu'avant l'âge de dix ans, la lecture d'une seule page du Lotus Bleu (la scène où des businessmans américains, fiers de leur "civilisation occidentale", injurient un tireur de pousse-pousse) m'a fait comprendre ineffaçablement, pour le reste de ma vie, l'hypocrisie et le vice fondamental du colonialisme, son injustice (ce qui ne veut pas dire que tous les colons, bien loin de là, ont été de mauvaises gens).

Par ailleurs, Hergé est un génie.

Ce que je n'ai pas lu enfant, sinon entrevu chez des copains de classe et qui ne m'avait pas accroché, ce sont les histoires complètes de westerns paraissant en petit format ; mais aussi les récits du Journal de Mickey. Pour moi, Donald, Dingo, Mickey, Minnie n'existaient pas, ils restaient des animaux qui parlent et à qui on fait dire et faire n'importe quoi. Je n'exprime pas un jugement dans l'abstrait, seulement mes sentiments de jeunesse ; s'il y a quelque chose qu'il faut respecter chez les autres, ce sont les émois d'enfance.

LE PAYSAGE ET LA PAGE

En citant le fameux "Art poétique" de Verlaine dans mon blog précédent, j'ai commis une faute : sur le vers "O qui dira les torts de la Rime ?", je n'ai pas respecté la majuscule que Verlaine mettait au dernier mot comme il en a mis à d'autres :

"Rien de plus cher que la chanson grise

Où l'Indécis au Précis se joint."

Dont acte, et mea culpa. Tout le monde s'en fiche aujourd'hui parce que les majuscules ne se prononcent pas et qu'elles sont désuètes. Or, Verlaine, comme beaucoup en son temps, ne les mettait pas pour l'oreille, mais bien pour l’œil.

Allons vérifier sur l'édition des Poésies complètes de la Pléiade : dans le fameux premier vers, on trouve une majuscule en 1882 et pas de majuscule en 1883 : "De la Musique avant toute chose/De la musique avant toute chose." Verlaine a donc hésité, tout en conservant la capitale sur d'autres mots.

Chose amusante, le poète allemand Stefan George (1866-1933) quand il traduit en vers rimés certains des textes les plus fameux de Rimbaud, Verlaine ou Mallarmé, supprime lui toutes les majuscules de son texte (sauf au début du vers), comme pour ses propres poèmes, et cela donne pour mon œil de germaniste des étrangetés comme :

"Im alten einsamen park wo es fror

Treten eben zwei schatten hervor."

Pour :

"Dans le vieux parc solitaire et glacé,

Deux formes ont tout à l'heure passé."

DES LETTRES SUR UN CRÂNE

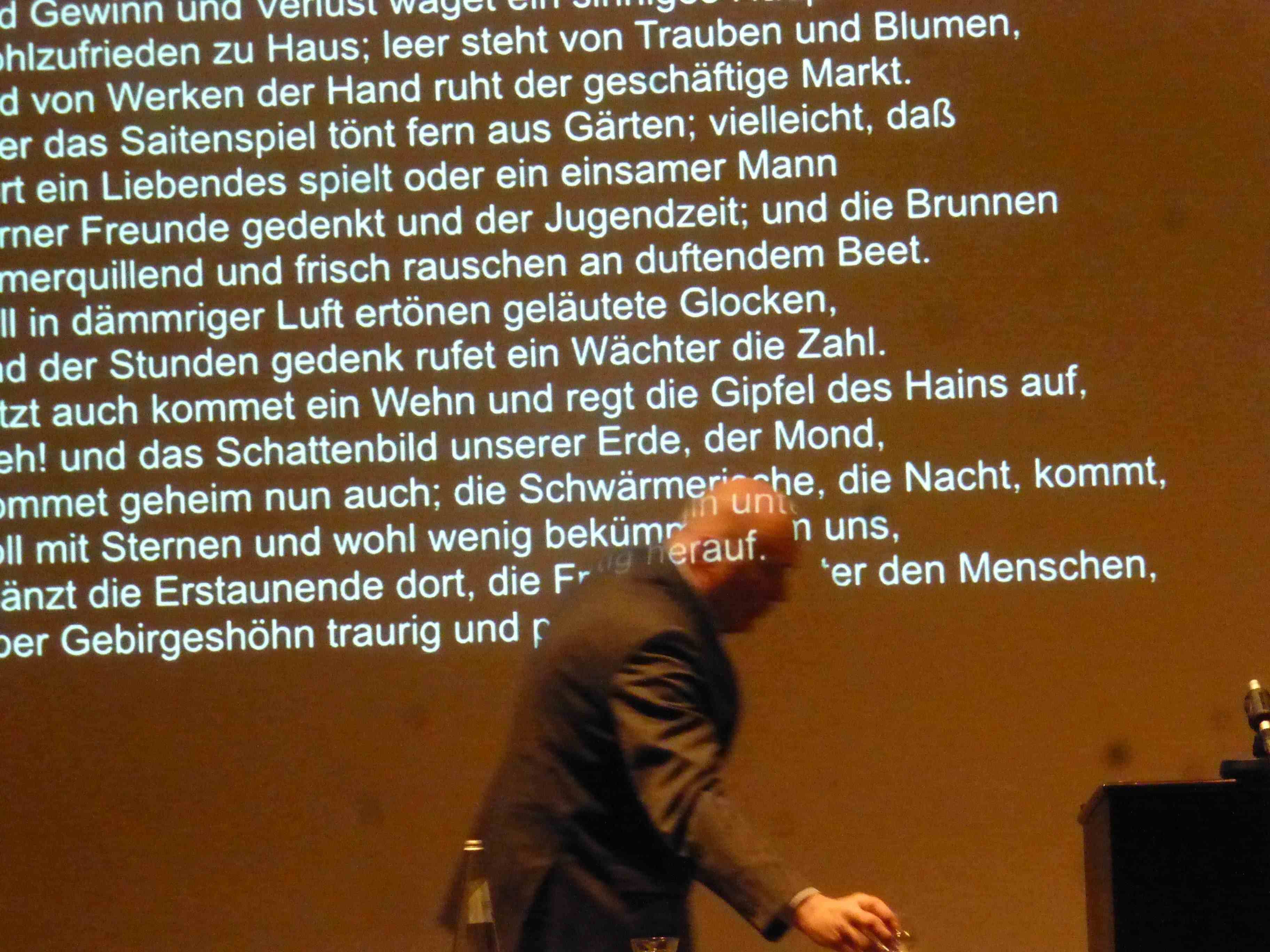

Au Wissenschaftskolleg, l'acteur-écrivain-photographe Hanns Zischler (vu en France dans le film de Wim Wenders Au fil du temps), lit le poème de Hölderlin "Brot und Wein", étrange vision syncrétiste qui aboutit à l'assimilation de Dionysos, dieu notamment du vin, et du Christ. Nous revoilà avec la grappe tenue hors de portée par Angela Lansbury.

Pour cette circonstance, l'allemand à un mot spécifique : "Vorlesen", pour "lire à haute voix", là où la langue française n'en connaît qu'un, si elle veut désigner aussi bien le fait de lire sans prononcer sinon mentalement, et lire de façon audible. A ce propos, plusieurs des chercheurs croisés à Berlin m'affirment que l'idée que les Anciens grecs et latins ne lisaient, même seuls, qu'à haute voix est une légende. Dans sa présentation du poème et de sa diction, Reinhart Meyer-Kalkus expose comment des poètes allemands ont cherché à créer un équivalent aux mètres grecs, à base de longues et de brèves, en utilisant l'accentuation de l'allemand. Si l'on veut entendre cette façon de lire, on peut trouver sur Youtube un fragment de La Mort d'Empédocle (Tod des Empedokles), photographié en plein air par Huillet et Straub sur le flanc de l'Etna. Un film étonnant où l'on retrouve, échappé de tant de films populaires d'horreur et de sexe, après avoir commencé avec Sacha Guitry et Jean-Pierre Melville, le légendaire et ici très convaincant Howard Vernon.

Le texte d'Hölderlin étant projeté dans la soirée du Wiko, on avait le loisir de voir en même temps ce qu'on entendait. Après la soirée, je dis à Reinhart qu'il y a un rythme auquel je suis très sensible dans la poésie allemande, c'est celui créé par le principe de commencer tout substantif par une majuscule (on y revient). "C'est aléatoire", me répond mon ami, ce qui veut dire que ce n'est que pour mes yeux de Français que ce rythme existe.

Il se confirme ainsi que mon lien à la poésie allemande, comme à toute poésie en général, passe beaucoup par la page de livre : ces majuscules, comme des arbres, qui rompent la monotonie de la ligne des minuscules, forment à mes yeux un paysage que me semble aplanir la récitation orale, ou plutôt que celle-ci remplace par un autre, tout différent.

Ci-dessous une photo que j'ai prise à la volée au Wiko, le 20 janvier, de Zischler passant devant l'écran où est projetée la première stophe de ce qu'il vient de "vorlesen" de manière si remarquable. Et sur son crâne chauve quelques lettres peuvent s'inscrire.