Blog

ANT(hy)POSTASE, une mini-série théorique, chapitre 2

10 décembre 2023

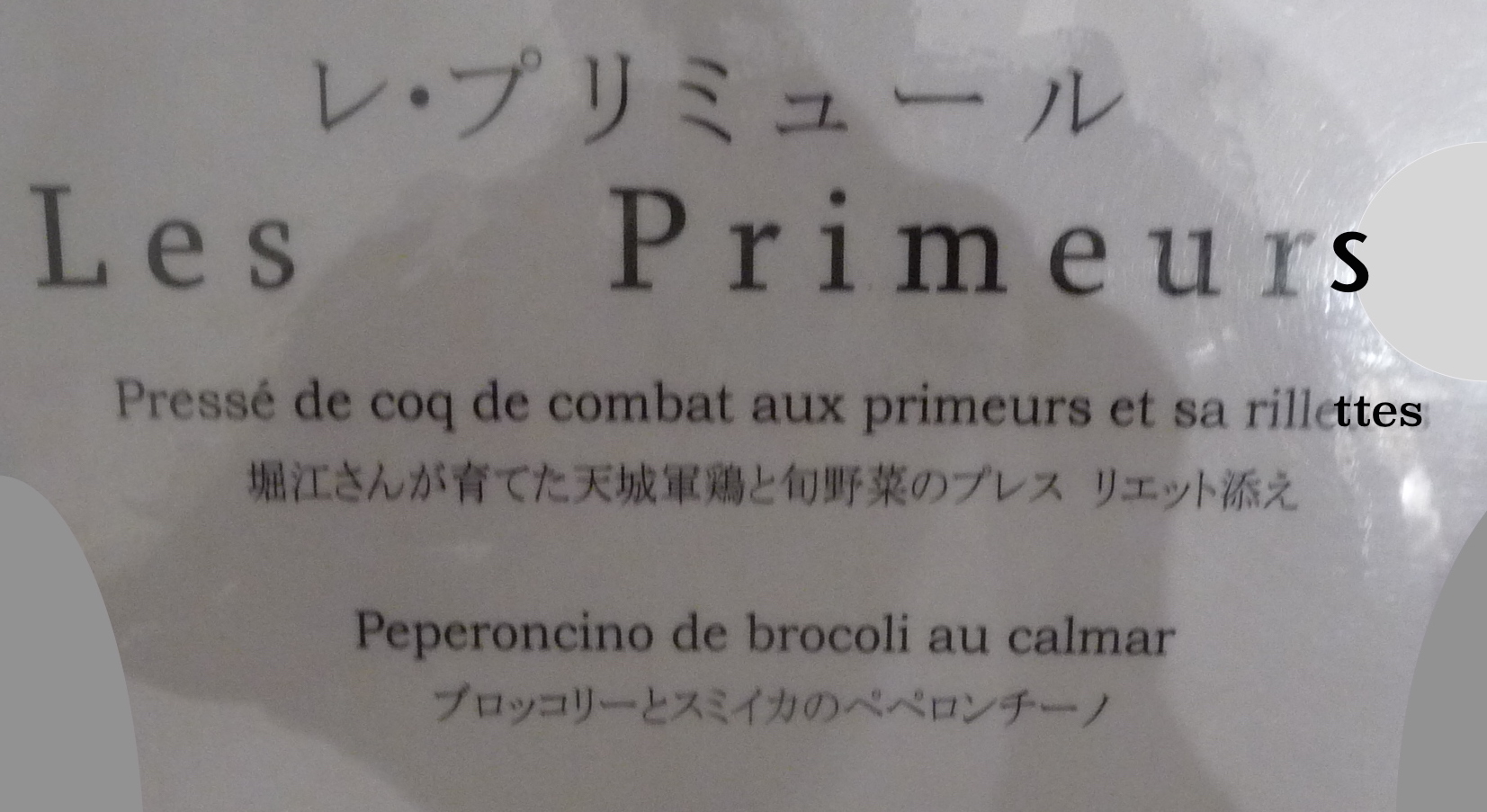

Voici ce qu'offrait en novembre 2009, comme primeurs, la carte bilingue d'un restaurant d'Hakone, près de notre hôtel. Un hôtel d'où, très chanceux aux dires de nos amis japonais, nous avons pu voir dans toute sa gloire, sur fond de ciel bleu, le mont Fujiyama. Nous n'avons certes pas goûté au « pressé de coq de combat », mais en tout cas, et contrairement à l'image terrifiante que donne du Japon le film de Sofia Coppola Lost in translation, dont les héros américains se perdent dans une forêt de signes illisibles, j'appréciais de retrouver dans différentes villes de ce pays, au gré des enseignes ou des menus en français ou anglais, selon la vocation du lieu, un maniement poétique de ces langues. Comme cette publicité pour un café de Yokohama nommé Café de extra, sur laquelle un monsieur échange avec une dame élégante ce dialogue en français dans le texte, et dont je respecte la ponctuation originale : « Quel, bonheur ! - Vous avez bien rencontré. ». Ce n'est pas pour me moquer des Japonais, mais au contraire pour célébrer la diversité des idiomes sur la terre. Cette diversité même qui m'a incité à faire figurer, dans mon Livre des Sons, en cours d'achèvement, le plus de langues possibles en version originale. Je suis arrivé à 45 langues, c'est déjà ça, même si elles ne peuvent pas être représentées équitablement (bien entendu la traduction figurera toujours sous le texte original ou à côté de lui).

Si la semaine dernière, j'ai émis le regret que mon livre sur Le son n'ait pas encore été traduit en allemand, c'est parce que j'aurais bien aimé voir comment les mots « son » et « bruit » y pouvaient être traduits dans les différents contextes. La langue allemande dispose en effet d'une batterie de quatre substantifs au moins : « Ton », « Schall », « Klang », « Geräusch », utilisés là encore selon les contextes, sans compter ceux désignant un vacarme tels que « Lärm » (la brévissime nouvelle de Kafka intitulé « Grosser Lärm » a été traduite en français sous le titre « Grand bruit »). Je n'affirme pas pour autant que la langue allemande serait plus nuancée que la nôtre concernant les sons, car dans certains cas, elle n'est pas si précise. Elle aussi a ses clairs-obscurs.

Il ne s'agit donc pas, pour moi, de jouer les langues les unes contre les autres, ni de démontrer qu'on entend différemment selon que l'on parle allemand, anglais ou japonais. Encore moins qu'il y a une langue idéale pour décrire ce qu'on entend ; d'ailleurs, sur terre, tout le monde est plus ou moins bi- ou tri-lingue, et cela ne fait pas des individus à la perception clivée et déboussolée. Donc, les langues ne s'opposent pas, au contraire elles s'additionnent et s'enrichissent. C'est pourquoi le mythe de la malédiction de Babel m'a toujours étonné, car ni les guerres ni les génocides ne se sont faits spécialement sur des conflits de langues – que l'on pense aux Juifs germanophones massacrés par des nationaux-socialistes tout aussi germanophones.

Par leur confrontation, les langues, si on ne les essentialise pas, mettent à sa juste place le signifiant comme signifiant. Mais voilà : on trouve toujours des gens qui veulent les essentialiser. En commentant une très modeste poésie de Georg Trakl – ce passage se trouve dans son essai Unterwegs zur Sprache - Martin Heidegger, par exemple, fait un sort au moindre mot allemand et l'érige en totem, comme si l'allemand était l'héritier du grec ancien, langue dit-on de la métaphysique à travers les pré-socratiques et notamment Héraclite. Je viens juste de découvrir, sur l'usage de l'allemand par Heidegger, un article remarquable du grand écrivain et traducteur Georges-Arthur Goldschmidt ; ce texte date de 2006 et on le trouve sur le site de l'UQAC, autrement dit l'Université du Québec à Chicoutimi. J'en cite cet extrait :

« Toute la force du texte d'Heidegger, sa Durchschlagskraft dirait-on, son impact, repose sur l’effet coup de poing de ces termes utilisés comme entités verbales fermées sur elles-mêmes et qui doivent, et c’est là toute leur portée, s’imposer par voie d’effet. Déjà les traits d’union, p. ex. de Das Sein=zum=Tode (l'être-pour-la-mort, note de M.C.) confèrent aux mots une charge énergétique très grande mais qui ne les déborde pas et reste prise dans l’effet de frappe, d’autant plus qu’en allemand dans la typographie de Sein und Zeit (Être et temps), le trait d’union est double. »

Il existe aussi, contre Heidegger, une charge polémique signée de l'écrivain autrichien Thomas Bernhard, et qu'on peut trouver sur Youtube lue en français par Denis Podalydès ; c'est très drôle, et si l'on pense à la complaisance, c'est peu dire, que le philosophe a eue pour le nazisme, c'est également tragique.

(A propos de nazisme, la pauvre blague qu'un « humoriste » de la radio a faite récemment contre Benjamin Netanyahou, comparé par lui à « une sorte de nazi mais sans prépuce », est très clairement pour moi antisémite. En effet, Guillaume Meurice n'aurait pas comparé un autre dirigeant aussi malfaisant et fascisant que « Bibi » - l'histoire récente et actuelle n'en manque pas - , homme d'État qui est une catastrophe pour les Palestiniens mais aussi pour les citoyens de son pays, qu'il n'a pas su protéger contre les horreurs commises le 7 octobre par le Hamas, à un nazi s'il ne s'était pas agi d'un Israélien et dans ce cas d'un Juif – comme si les Juifs étaient condamnés à être éternellement mis en vis-à-vis avec leurs plus grands persécuteurs. Ceci dit, il suffit de ne pas ou de ne plus écouter les émissions où cet humoriste pourrait intervenir.)

L'allemand est-il, comme le grec ancien auquel renvoyait Heidegger, de ces langues qu'on appelle agglutinante ? Je lis pourtant dans Wikipédia :

« Une langue agglutinante est une langue dont la flexion est agglutinante (la déclinaison ou/et la conjugaison), mais ce caractère ne doit pas être confondu avec une grande capacité à créer des mots composés. Ainsi l'allemand, malgré une forte capacité de composition (Donaudampfschiffahrtsgesellschaft = Société de navigation à vapeur du Danube), ne fait pas partie des langues agglutinantes. »

N'empêche que là où, en France, nous devons passer par le grec ancien pour donner à celui qui soigne nos yeux le nom d'ophtalmologue, la langue allemande parle d'Augenarzt, « yeux-médecin ». Autre exemple : Occident, terme venu chez nous du latin, se dit en allemand Abendland, littéralement « Soir-pays », ce qui fait que le sens initial littéral émerge tout de suite à l'oreille de tout le monde. Le fameux essai d'Oswald Spengler sur le « déclin de l'Occident », paru entre 1918 et 1922, et qui a eu un grand écho, s'intitule en allemand Der Untergang des Abendlandes. Littéralement, à la Heidegger : la chute en bas du pays du soir. Et ainsi de suite.

Abendland est un ces mots composés par simple juxtaposition, sans trait d'union, qui foisonnent en allemand. Dans mon Livre des Sons, je cite un des mots composés les plus longs que j'ai pu trouver en grec ancien, en l'occurence dans la pièce d'Aristophane Les Grenouilles : c'est le « pompholygopaphlasma » (πομφολυγοπαφλάσμα), que le Bailly traduit par « bulle qui se gonfle avec bruit ». Un hapax probablement, c'est-à-dire un mot qui n'est attesté qu'une fois. On est loin des prouesses que la langue allemande permet de faire en matière de mots composés !

Lorsqu'en 1983, le philosophe Gilles Deleuze a publié le premier tome de son diptyque consacré au cinéma, L'Image-mouvement (le second volet, L'image-temps, allait suivre deux ans plus tard), j'étais alors critique aux Cahiers du Cinéma, et nous en avons beaucoup parlé en conseil de rédaction. J'ai été frappé à la fois par le succès immédiat, auprès de quelques intellectuels des Cahiers, de cette formule créée à l'aide d'un simple tiret amalgamant, et qui leur semblait évidente alors que je n'y comprenais rien – je n'y comprends toujours rien -, mais aussi par le caractère hypostasiant de blob que le philosophe donnait ainsi au mot attrape-tout d'image (pour information, un « blob » est, en science-fiction, une créature gélatineuse qui grossit et se nourrit de tout ce qu'elle touche, en le transformant en matière gluante: il y a eu deux films là-dessus, dont celui, très drôle à mon goût et mésestimé, de Chuck Russell, sorti en 1988). Par exemple, Deleuze – dont je n'avais pas à me plaindre personnellement, puisqu'il a plusieurs fois cité ou commenté élogieusement mes écrits - , voulait voir dans ce que j'analysais comme dialectique du son et de l'image, et notamment de la voix et du corps, la confirmation de ce qu'il affirmait, à savoir que « le son est une composante de l'image ». Je n'ai jamais rien dit ni pensé de tel, mais j'ai pensé tout de suite qu'il fallait pour Deleuze que le mot image avale tout.

Je n'étais d'ailleurs pas le seul auteur dont les textes sur le cinéma se trouvaient amalgamés au gloubi-boulga deleuzien, le philosophe y mettant d'ailleurs toujours les formes, en mentionnant ses sources et en complimentant les auteurs qu'il citait.

C'était d'autant plus frappant que la célébrité de Deleuze avait commencé en 1972 par un manifeste polémique co-signé avec Félix Guattari, et tout de suite remarqué, le fameux Anti-Oedipe, que je n'ai lu (ou plutôt parcouru) que plus tard. Avec ses écrits sur le cinéma, au contraire, Deleuze changeait de manière ; au lieu de s'opposer il s'appropriait, ne se privant pas de citer des auteurs plutôt lacaniens (comme l'était Pascal Bonitzer, et comme l'était explicitement mon livre de 1982 sur La Voix au cinéma, qui s'appuie sur un très bel essai de Denis Vasse), pour les tirer dans le sens de ses propres idées.

En toute logique, mais le titre eût paru confus, j'aurais dû intituler mon essai La voix et le corps au cinéma, car dans le cadre de mon étude ils se définissent l'un par l'autre ; je n'en hypostasie aucun. De même, en écrivant Le son, je veille à ne pas faire artificiellement consister un signifiant français qui comme tous les autres, est plus ou moins précis selon les contextes ; je discute d'autres mots, comme celui d'objet sonore, et enfin je propose, pour désigner le son comme ce qu'on entend, sans le confondre ni avec sa source ni avec les ondes sonores qui le déclenchent, un néologisme tiré du latin, auditum - à savoir l'objet de toutes les écoutes. Mais un néologisme dont il n'est pas question de faire un attrape-tout. Ce néologisme a d'ailleurs eu peu d'écho à ce jour, mais l'important est que cela ait été écrit, et même traduit. Dans les versions en farsi et en chinois simplifié publiées ces dernières années de mon livre, je peux le lire en alphabet latin, suivi de sa traduction ou de sa translittération – que je suis incapable de comprendre ou de prononcer.

Il me suffit cependant d'aller sur Internet, et de taper sur Google comme requête « auditum Michel Chion », pour trouver mention d'un ouvrage de 2021 dans lequel, arrachant mon néologisme auditum à son contexte et l'hypostasiant, le privant de tout sens, une autrice entreprend de le comparer au soundscape de Murray Schafer et à l' objet sonore de Schaeffer, pour construire sur cette comparaison un méta-discours arbitraire et gloubi-boulgesque à partir de mots devenus vides, car séparés des entreprises qui ont présidé à leur création (ces entreprises bien distinctes étant la création d'une écologie du sonore pour le Canadien de Vancouver, le projet d'une musique expérimentale fondée sur les propriétés naturelles et universelles de l'oreille pour l'inventeur de la musique concrète, et enfin la fondation d'une science générale de l'écoute ou acoulogie pour ce qui me concerne). Cet ouvrage se veut bien sûr philosophique. Ça ne m'étonne pas.

(À suivre)