Blog

HISTOIRE DE MES MUSIQUES CONCRETES, 6. Le ciel tremble (1970) et autres premiers essais

3 août 2022

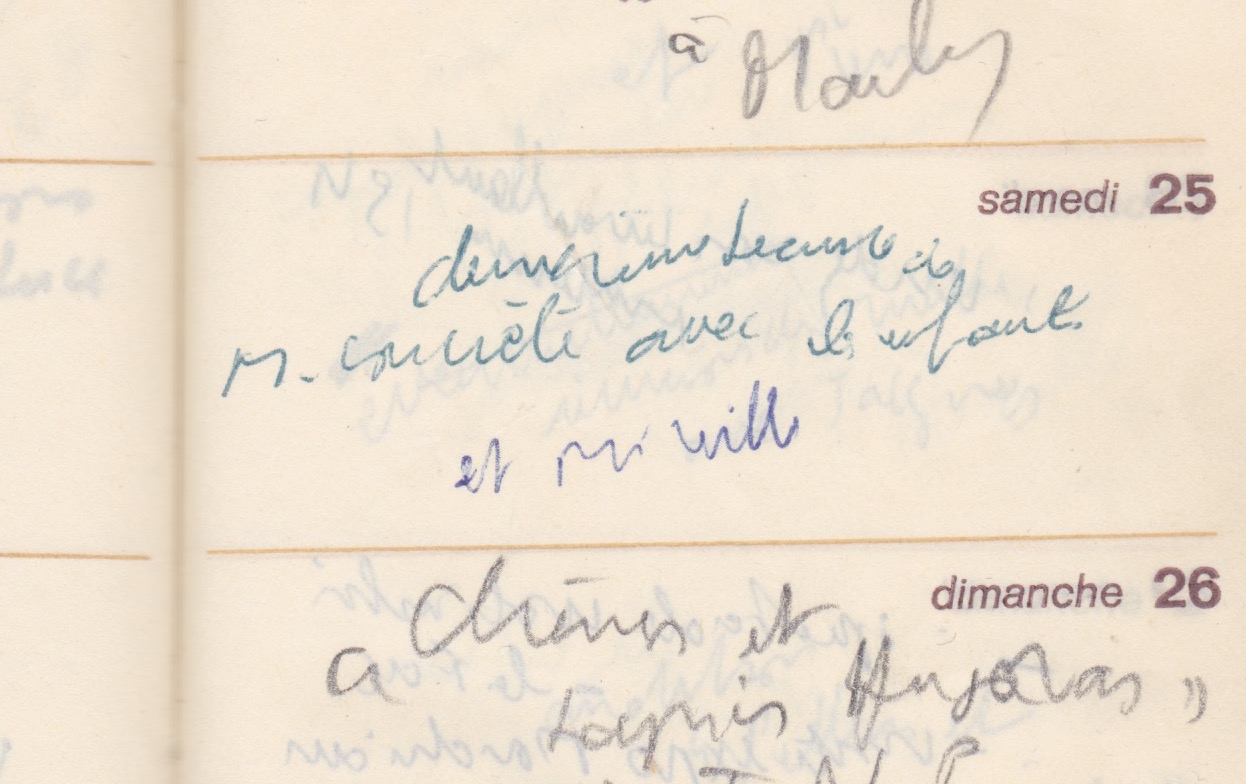

Dans un ancien agenda, à la date du 25 janvier 1969, je lis: « deuxième séance de musique concrète avec les enfants et Mireille ». C'est donc en janvier de cette année que j'ai réalisé ma toute première pièce de « musique électroacoustique », avec de modestes moyens personnels. Comme je l'ai raconté dans le Dictionnaire Subjectif de l'Alphabet du 28 novembre 2021, à la lettre M, c'est à l'instigation divinatoire, on peut le dire, de mon amie Mireille Mayereau (1931-2016) que j'ai franchi ce pas, que je n'aurais jamais imaginé franchir sans son encouragement, vers une musique fixée mais non écrite, composée mais non instrumentale, la musique concrète - moi qui, ayant appris l'harmonie et le contrepoint, et ayant même étudié le système sériel (grâce notamment aux écrits de René Leibowitz, ainsi qu'aux séances d'analyse de notre professeur d'harmonie Claude Bass, à Versailles) ne me décidais pas à écrire des partitions, sauf de brefs morceaux, parmi lesquels des chansons. Pourquoi ? Parce que noircir du papier à musique, je n'en sais toujours pas la raison, m'ennuie, et peut-être aussi parce que la partition, dont j'avais l'expérience comme exécutant de musiques contemporaines, m'apparaissait inadéquate pour la musique que je voulais faire. Une musique que, je le précise et n'en ai jamais démordu, je voulais faire sous forme d'oeuvres, et non d'événements, d'installations, de décors sonores ou d'improvisations.

Au fait, c'est en rouvrant mon agenda 1969 pour ce blog que je me suis aperçu que dans mes premiers pas de compositeur, je parlais déjà de « musique concrète », alors qu'on disait beaucoup plus souvent « musique expérimentale » ou « électroacoustique ».

Cette petite pièce inaugurale, destinée à être entendue par des enfants de la classe de Mireille, je n'ai plus aucune idée ni de son titre, ni de son contenu, ni de ce qu'elle est devenue. Je l'ai faite avec un petit magnétophone d'amateur que j'avais acheté pour enregistrer des musiques à la radio et copier des disques, et probablement aussi avec un second magnétophone que m'avait prêté Mireille. Celui-ci, comme beaucoup d'appareils grand public, comportait un petit haut-parleur de contrôle incorporé, et si l'on bougeait le micro devant ce haut-parleur, en position enregistrement, on pouvait créer de merveilleux larsens, très lyriques et très chaleureux. Ces larsens enregistrés, dont j'ai conservé l'original, qui ne s'est pas effacé, maintes fois je les ai ralentis, prolongés, multipliés, ils peuvent s'entendre dans plusieurs de de mes pièces ultérieures, comme L'Isle sonante. Roger Cochini me les a même, avec mon accord, empruntés pour sa pièce de 1971-72 Remparts d'Ainay. Je crois me souvenir donc que cette première pièce perdue incorporait des larsens, quelques sons de percussion, et des vibrations de cordes de guitare. Ceux-ci avaient été faits sur un guitare sèche bon marché que mon père m'avait donnée (chez lui, elle avait longtemps servi à décorer un mur de son appartement à Bellevue-Meudon), et dont il ne jouait pas plus que, c'est drôle, ma mère de son côté ne jouait du piano droit qui l'avait accompagnée dans son déménagement à Vaucresson. Le piano de ma mère, la guitare de mon père, voilà des sources sonores qui se complétaient. Cette guitare classique, dont je jouais – c'est vous dire - à peine moins bien que Carla Bruni (je pense à celle-ci pour l'avoir récemment entendue sur France-Info expliquer à Bertrand Dicale, à la demande de ce dernier, la différence entre le majeur et le mineur, en se servant de son instrument ; cela faisait irrésistiblement penser au sketch de Bobby Lapointe sur la guitare sommaire, et à sa méthode pour faire le bling et le blang), je m'en servais pour jouer quelques études de Fernando Sor, mais surtout comme source de sons. Mais ce qu'on apprend vite, avec la guitare acoustique, c'est la liberté qu'elle donne pour timbrer le son et donner à la note, suivant la zone de la corde où celle-ci est pincée, une attaque molle ou dure... Les cordes peuvent également se casser et se remplacer, et c'est avec une corde cassée à une de ses extrémités que j'ai réalisé ce « solo » qu'on entend au début et à la fin de la pièce Le Ciel tremble, dont je parle plus loin (sur disque Brocoli 016, Musiques concrètes 1970-71),

Après cet essai de janvier 1969, j'ai accroché assez vite à la musique « électroacoustique », puisque, c'est le même agenda qui le dit, dès mars 1969 je m'inscris à la Biennale de Paris pour envoyer une pièce et concourir. De cette pièce de quelques minutes également perdue, je me rappelle au moins deux choses : sa forme en deux parties (un fouillis rugueux de sons suivi, comme une libération, de larges notes résonantes faites probablement au piano préparé), et son titre tiré du latin, Scabrities, qui veut dire aspérité, rugosité. La pièce ne fut pas sélectionnée, sa technique était sans doute jugée trop sommaire et défectueuse.

La même année, je m'achète un magnétophone Uher Royal de Luxe, qui me servira beaucoup, et je m'inscris en automne au stage de deux ans du Groupe de Recherches Musicales, un groupe dont je deviendrai membre deux ans plus tard... Mais cela, je n'aurais osé l'imaginer encore, au printemps 1969.

Avant de me présenter au stage du GRM, j'avais des amis, rencontrés à l'Université de Nanterre, dans des concerts, ou je ne sais où, qui s'essayaient aussi à l'électroacoustique : parmi ceux-ci, je me rappelle le très gentil et très vivant André Lantz. Chez lui à Cachan puis Montreuil, ou chez moi (c'est-à-dire à l'époque chez ma mère), à Vaucresson, nous improvisions, cherchions des sons, nous faisions entendre l'un à l'autre nos premiers travaux respectifs – je le trouvais assez doué, plus doué que moi à vrai dire – et échangions nos impressions.

Autre pièce sur bande magnétique de cette époque dont il ne me reste plus que des bribes - et celle-là je regrette beaucoup de l'avoir perdue, car je me rappelle que j'y avais travaillé la forme - une Symphonie en trois mouvements (comme celle de Stravinski), dont les trois volets portaient des titres évocateurs : « Le chant des abeilles dans les tuyaux d'orgue », « Quelques animaux jouent aux pieds d'une pendule » (dans lequel un lent tic-tac fabriqué à l'aide d'un piano préparé planait au-dessus d'animalcules gigoteurs créés par des variations de vitesse sur ma voix, ce que je baptiserai plus tard des « êtricules »), et enfin, signe que la hantise d'une mort imminente me travaillait déjà : « Encore un instant Monsieur le Bourreau », qui reprend une formule attribuée à la comtesse du Barry, au moment d'être guillotinée en 1793. Ma symphonie durait une vingtaine de minutes, et employait une grande variété de personnages sonores (le Uher Royal de Luxe permettait d'intéressantes variations de vitesse).

J'ai conservé en revanche un « mélodrame » composé pour une circonstance particulière : un atelier musique/poésie auquel je participais comme chargé de cours à l'Université de Nanterre, celle-là même où j'avais étudié les Lettres Classiques. Il s'agit de Le ciel tremble, qu'Olivier Lamarche fera entendre le 26 août prochain à Crest, Drôme, avec d'autres de mes pièces, au Festival Futura organisé par Motus.

Je peux décrire de manière utile les techniques employées : par report d'une piste sur l'autre sur le Uher Royal, je pouvais faire des mixages élémentaires en monophonie, par exemple au début. J'y expérimente aussi comme une possibilité à la fois dramatique et musicale la variation de la distance entre la source (notamment ma voix) et le micro.

Il s'agissait d'illustrer le traitement musical d'une poésie. Parmi les poèmes proposés par différents étudiants, j'avais choisi le plus romantique, signé de Pascal Fleury. Il m'évoquait une sorte de nuit andalouse et fantasmagorique, avec des échos des Fêtes galantes de Verlaine. La belle phrase « Basile, ton violon s'enroue à faire l'oiseau, et tes bottes ne frappent en cadence que le sable mou » (que je déclamais moi-même) m'avait par exemple inspiré un solo grinçant où je chante dans le bec d'une flûte douce ténor, en même temps que l'on entend une boucle rythmique fabriquée avec des percussions sur la guitare. Les saturations qu'on entend dans ce passage sur les sons graves ne me gênaient pas, ne m'apparaissaient pas comme un défaut technique, elles rendaient pour moi ces sons plus expressifs. La caisse ouverte du piano droit de Vaucresson devenait, en enfonçant la pédale qui libère la résonance des cordes, une sorte de caverne magique ; je pouvais gratter les cordes directement d'une main dans cette caisse, tout en déplaçant de l'autre le micro dynamique et en déclamant en même temps à une distance variable du dit micro. Du mixage en temps réel, mais destiné à être fixé (je ne pourrais vous dire à combien de fois je m'y suis repris, il me semble que je faisais tout très vite). Bref, je profitais des libertés que cela me donnait de faire moi-même absolument tout, déclamation, tournage et création sonore, mixage, montage, etc... Une liberté qui, je le signale, est offerte depuis peu aux cinéastes par les ressources des caméras numériques et des logiciels gratuits de montage.

Je n'aurais jamais imaginé que cette œuvre de caractère lyrique et déclamatoire (inspirée par mes souvenirs du Théâtre National Populaire où nous emmenaient, mon frère Jacques et moi, mon père et sa femme) et celles qui l'ont suivie dans mon répertoire, notamment Le Prisonnier du son de 1972, réalisé au GRM, seraient cataloguées plus tard par des Français, le plus souvent péjorativement, comme « radiophoniques » et donc réservées à l'écoute domestique. Pour moi, c'était de l'opéra, du théâtre. Il y a une vingtaine d'années, j'ai entendu mon Prisonnier du son à Crest sur l'Acoumonium Motus, c'était je crois Eric Broitmann qui était l'acousmoniste, et ça sonnait très bien en salle.

De même que la première pièce avait été présentée à une classe d'enfants, la seconde fut donnée à Nanterre le samedi 28 février 1970, « devant six personnes », ai-je noté à l'époque, à savoir trois étudiants dont l'auteur du poème, et trois professeurs je crois. J'avais amené de Vaucresson mon Uher Royal de Luxe, qui comportait sur les côtés deux haut-parleurs incorporés.

Mes carnets des années 68 à 71 sont d'une taille vraiment minuscule, mais j'y retrouve au jour le jour les preuves de mon incroyable vie sociale à l'époque: à un moment donné j'appartenais à pas moins de trois ensembles vocaux distincts (la chorale Michel-Richard Delalande, fondée par le Chanoine Gaston Roussel, l'ensemble vocal Stéphane Caillat, et l'ensemble Musique Nouvelle créé par le même Stéphane, plus des concerts instrumentaux donnés dans la petite formation créée par Pierre Ginzburg). J'allais aussi beaucoup au théâtre à Paris, au Festival de musique contemporaine de Royan (deux années de suite, dont l'une avec Mireille Mayereau), Cela faisait donc beaucoup de répétitions de concerts, de sorties, et d'échanges en groupe. J'allais souvent aussi – et plus d'une fois j'ai dormi – chez Jean-Pierre et Catherine Colas à Versailles, chez Pierre et Dominique Ginzburg à Paris, ainsi que chez François et Brigitte Pierre, qui habitaient rue Le Goff, dans le 5e arrondissement. Chez les uns et les autres, nous avions parfois des discussions politiques prolongées (la sœur de François, Dominique Primet, qui vivait dans le même appartement de la rue Le Goff, était mariée à un militant communiste très prosélyte). J'ai dormi aussi plusieurs fois chez Mireille. Cela m'évitait de devoir reprendre le train de banlieue qui me ramènerait à Vaucresson (je n'avais pas encore quitté le giron de la rue des Fonds Huguenots pour prendre une chambre de bonne dans le 17e , Avenue de Wagram - septième étage sans ascenseur par l'escalier de service -, ma première adresse parisienne), et permettait de prolonger la soirée.

Mireille et moi, à l'époque, sommes plusieurs fois allés ensemble à la Maison de la Radio pour entendre – je dis bien entendre – des opéras en version de concert, comme cela se faisait et comme je regrette qu'on ne le fasse plus. « Version de concert » veut dire qu'il n'y avait ni costumes ni décors ni action scénique, mais les chanteurs alignés devant leurs pupitres à l'avant-scène et derrière eux l'orchestre et parfois le choeur. L'entrée ne coûtait que quelques francs. Devant certaines mises en scène d'opéra lourdement surchargées, sur-signifiantes et décalées dues à des metteurs en scène même talentueux comme Kyril Serebrennikov, j'avoue que je regrette souvent cette formule qui m'a fait découvrir avec Mireille Les Mines de soufre, de Richard Rodger Bennett (9 janvier 1969), The Rake's Progress, de Stravinsky (23 janvier 1969), qu'on donnait très peu à l'époque et qui fut une révélation, et le très beau Padvamâti, d'Albert Roussel (6 mars 1969, c'est un scandale qu'on ne le représente jamais). C'était au public d'imaginer le spectacle, à partir du chant et de la musique ainsi que d'un livret explicatif, et de se faire son théâtre mental. Mes grands oratorios/mélodrames comme Tu, Diktat, L'Isle sonante, où tout passe par l'oreille, ont certainement été marqués par cette expérience. Il est vrai que j'aimais beaucoup déjà, chez mon père qui avait un équipement stéréophonique, écouter les retransmissions de Wagner à la radio, en m'étant bien préparé par la lecture du livre de Lavignac Le voyage artistique à Bayreuth.

Bien sûr, en cette année 1969, j'allais aussi aux concerts du Groupe de Recherches Musicales (intitulés d'une façon très originale « expositions de musique expérimentale »), et à ceux, de plus en plus nombreux, donnés par Pierre Henry, qui osait encore faire entendre sa musique sans effets visuels. Beaucoup de sorties, en somme. Il est vrai que je n'avais pas encore à gagner ma vie : je vivais chez ma mère, et recevais de l'argent de poche de mon père. Grâce aux tarifs de réduction pour les étudiants et pour les membres de Jeunesses Musicales de France (on pouvait adhérer aux J.M.F. jusqu'à l'âge de 30 ans), je ne payais pas cher l'entrée aux concerts ; je pouvais aussi emprunter gratuitement des disques et des partitions à la Discothèque de France, rue François-Miron, une rue où j'habiterais quelques années plus tard, dans le quartier du Marais que je n'ai depuis jamais quitté. Pendant cette période, je travaillais tranquillement à ce qui s'appelait alors un Doctorat de 3e cycle (aujourd'hui on dit Master 2) consacré au Problème du Mal dans l'oeuvre d'André Gide, d'André Walter aux Faux Monnayeurs, que je soutiendrais en 1971. Cela me laissait beaucoup de temps.

Je n'avais pas non plus de « petite amie » régulière, et même lorsque j'ai déménagé à Paris, j'ai pu vivre seul sans éprouver le moindre sentiment de solitude, à cause de cette vie sociale, amicale et culturelle. Nos parents s'étant séparés juste après ma naissance, aller déjeuner chez mon père et sa femme (chez qui j'avais habité un temps en 1963-64, durant mon année de philo), était déjà en soi une « sortie ». Bien sûr, si je n'avais pas été soutenu par ces parents chacun de son côté, je n'y serais pas arrivé ; mais sans frais de téléphone ou d'abonnements Internet (nous sommes en 1969!), avec des loyers parisiens faibles (idem), sans grands voyages, avec un « point de chute » assuré pour les vacances (le chalet paternel à Vallorcine, qu'il allait malheureusement mettre en vente en 1970, pour s'installer à temps complet près de Perpignan), je n'étais ni dépensier ni dispendieux.

Ce qui explique qu'à vingt-deux ans, sans projet familial précis, je ne m'en faisais pas trop pour mon avenir. J'avais terminé en 1968 ma licence de Lettres Classiques, puis obtenu un diplôme de maîtrise (avec un mémoire sur le théâtre de Giraudoux), et commencé mon travail sur Gide. J'envisageais pour plus tard le Capes, et même de tenter l'agrégation, et je serais peut-être devenu professeur de lettres (métier que je n'ai jamais exercé), si je ne m'étais inscrit en 1969 au stage du GRM, et surtout si je n'en étais devenu en 1971, même pour seulement cinq ans, un membre actif, ce qui m'a ouvert de toutes autres perspectives.

Une chose était sûre : je n'ai jamais envisagé de ne vivre que de la composition musicale. Je savais que pour certains musiciens du passé, cela avait été un bagne, un sujet d'humiliation, et plus rarement qu'on ne croit une occasion d'épanouissement artistique et personnel. Quant au temps des mécènes musicaux et des salons où l'on soutenait la création musicale, il était, je le savais aussi, bien passé, et on ne trouverait pas d'autres Princesse de Polignac, et d'autres Suzanne Tézenas (1898-1991), celle-là même qui a aidé dans leurs débuts Messiaen et Boulez.

Mais comment j'ai réussi à gagner ma vie par la suite, en un sens, ne regarde que moi, et ce feuilleton porte sur mes œuvres de musique concrète. Qu'une œuvre ait rapporté à son auteur de l'argent ou au contraire, pas un sou, qu'elle ait été entendue par des millions de gens ou quelques centaines, voire quelques dizaines, elle reste la même.

(à suivre)