Blog

MON DICTIONNAIRE SUBJECTIF DE L'ALPHABET : R

6 février 2022

Lefranc / Lebrun / Constantine / Viterbo / Cheyney / Fassbinder / Lommel / Godard / Tarkovski / Robert et Geneviève Fléchelle / Clay / Cordy / Shanklin / Rouzaud / Piaf / Tanyah Constantine / Lemmy Constantine / Stéfanie / Nabokov / Laurel / Hardy / Jacques Chion / Besson / Piaf / Brassens / Dumont / Vaucaire / Nolan / Brel / Pascal / Stark / Mathieu / Cabral / Moustaki / Monnot / Schaeffer

Dans Laissez tirer les tireurs, réalisé en 1964 par Guy Lefranc sur un scénario de Michel Lebrun, Eddie Constantine (ci-dessus avec Patricia Viterbo, qui lui a demandé de remonter la fermeture éclair de son bustier) ne joue pas son personnage mythique de Lemmy Caution, l'agent du FBI imaginé par Peter Cheyney, mais un héros proche de son emploi habituel, celui d'un détective américain amateur de jolies filles, ici nommé Jeff Gordon. Il faut croire que les films d'Eddie Constantine, populaires à leur époque mais indifférents aux cinéphiles, sont devenus branchés, car la chaîne Arte en a diffusé quelques-uns dans une copie dite restaurée (dans de nombreux cas, comme ici, cela veut dire une copie dont on a exagéré numériquement les contrastes et les détails, afin que les gens soient contents de leur grand écran plat), et mon frère m'en a copié deux ou trois. C'est du cinéma de « samedi soir » comme on disait, plaisant, bénéficiant du charisme énorme de l'acteur, mais ici écrit un peu bêtement. Le titre allemand est savoureux : « Eddie, wenn das deine Mutti wüßte ! », « Eddie, si ta maman savait ça ! » Constantine était alors très populaire en RFA, un pays où plus tard Fassbinder et Ulli Lommel, notamment le feront tourner, où il s'installera et où il est mort en 1993.

Quand j'étais jeune, je n'ai jamais vu de film d'Eddie Constantine à sa sortie dans une salle, non par snobisme mais parce que je n'étais pas attiré, sauf une fois en 1965 pour Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution. J'y suis allé, non pour Jean-Luc Godard, dont je n'avais encore vu aucun film, mais pour la science-fiction. Or, le réalisateur y joue au cinéma d'anticipation populaire pendant dix minutes, puis il laisse tomber son récit, tout comme plus tard dans Détective il joue dix minutes au film policier puis laisse tomber : ce que je n'aime pas. Je trouve qu'on ne doit pas prendre de haut le genre cinématographique par lequel on attire le public, ce n'est pas loyal. C'est d'ailleurs pourquoi, des deux films de science-fiction de Tarkovski, je préfère finalement Solaris (que son réalisateur n'aimait pas) à cause de la station spatiale et de la planète, à Stalker, même si ce deuxième film, allégé de toute imagerie, est sublime.

Eddie Constantine, en revanche, comme chanteur francophone « à accent », je le connaissais déjà tout enfant, et je l'avais souvent entendu chez les Fléchelle, au 92 de la rue Faidherbe à Nogent-sur-Oise, dans leur poste réglé sur Radio-Luxembourg. Ne jouant pas un personnage, il n'avait pas à y forcer son accent américain, avec les « r » dits comme quand on mâche du chewing-gum, mais on entendait cet accent plus discret. Je me rappelle en particulier trois de ses chansons : Cigarettes, whisky et petites pépées, (...ça te laisse groggy et te rend tout cinglé...,), qui avait été reprise notamment par Philippe Clay et Annie Cordy, L'Enfant de la balle (« Mon paternel, qui n'avait pas les pieds plats », je ne comprenais rien à ce texte, pas même le titre, mais j'aimais la voix cordiale et forte à la fois de Constantine ainsi que l'entrain de la chanson), et enfin, le fameux L'homme et l'enfant, adaptation française de The Little Boy and The Old Man, de Wayne Shanklin, avec de très belles paroles françaises de René Rouzaud (qui a écrit aussi La Goualante du pauvre Jean pour Edith Piaf). Ah, ces paroles françaises, comme je les aime. Dans ce qui fut un grand succès de l'année 1955, l'enfant, de genre indéterminé (dans l'enregistrement, c'est sa fille Tanya, mais cela pourrait être un garçon) demande au « bon monsieur » si la terre est ronde et si l'oiseau bleu existe, et si, quand il était petit, il a pleuré lui aussi de ne pas le trouver. L'enfant qui chante force la voix sur les notes aiguës, ce qui le rend encore plus émouvant. Et la voix de l'adulte, longtemps attendue, arrive alors, magnifique, avec sa pointe d'accent américain sur les « r » : oui, c'est vrai, la terre est ronde, oui lui aussi il a cherché l'oiseau bleu : « comme toi, j'ai pleuré, en tendant les deux bras ». C'était beau d'entendre cette voix mâle et pleine raconter, sans craindre de vibrer, que lui aussi il pleurait, et d'ailleurs - les commentaires sur Youtube en témoignent – des septuagénaires comme moi continuent d'en pleurer, non de désolation, mais d'émotion.

Ce qui me frappait dans les paroles françaises, et qui ne figure pas dans les lyrics de la version originale, que je suis allé consulter, c'est que l'adulte change, et qu'après s'être fait possessif et craintif (« ne pars pas »), il encourage au contraire à partir : « tu iras dans le monde ».

Sur Youtube j'ai découvert une très poignante vidéo dans laquelle l'un des enfants de l'acteur-chanteur, Lemmy Constantine, né en 1957, reprend dans un studio d'enregistrement la chanson avec Chloé Stefanie. Dans sa voix, très souple (il fait une carrière de chanteur, et de voix pour des publicités, des indicatifs, des commentaires) passent, évidemment voulus et étonnamment modulés, des échos, des effluves, des frissons de la voix d'Eddie et de l'accent que le père s'était fabriqué, avec sa façon unique de timbrer, et l'on retrouve la même chaleur, la même humanité.

Dans Le Complexe de Cyrano, j'ai raconté comment le cinéma français, si précautionneux sur les accents divers qu'on peut entendre en France, a offert de beaux rôles à des acteurs étrangers, et de belles répliques, à la condition qu'ils gardent leur accent. On aime l'accent étranger, en France, au détriment des accents régionaux. Vladimir Nabokov, qui aimait beaucoup les films de Laurel et Hardy, était stupéfait de découvrir qu'en France, ces comiques mondialement célèbres étaient doublés... avec un accent anglais de convention, ce qui peut paraître absurde. Mais c'est ainsi que je les ai découverts enfant et qu'ils m'ont faire rire, notamment C'est donc ton frère, 1936, une histoire de sosies. Je me rappelle avoir vu ce film à la télévision, avec mon frère justement, vers 1956. C'était à Paris, chez des gens qui m'avaient sauvé la vie en Corse en me trouvant gravement blessé au fond d'une vallée dans un coin sauvage, loin de mes camarades, suite à une chute dont je garde la cicatrice. Je me rappelle aussi leur nom de famille : Besson.

Il n'est pas simple d'apprendre à des non-francophones comment prononcer, sans s'exposer à des remarques, le R français standard. Sur un site dédié à l'aide des étrangers, l'Institut Linguistique Adenet, je trouve ces lignes :

« Lorsque les étudiants étrangers de n’importe quel pays apprennent le français, ils sont dès le début de leur apprentissage confrontés aux règles de la phonétique afin de pouvoir s’exprimer correctement et clairement en français. La prononciation du [R] devient alors un véritable cauchemar pour eux, d’autant plus que c’est une consonne omniprésente dans la langue française et sa fréquence d’apparition est la plus élevée de toutes les consonnes. (...)

Le [R] français contemporain est une consonne fricative, c’est-à-dire qu’elle est produite avec un bruit de frottement dans la région arrière du palais. Par contre dans certains pays francophones (notamment en Afrique) le [r] est roulé c’est-à-dire que la langue s’enroule sur l’avant du palais. Autrefois (à l’époque où l’ancien français était utilisé) cette façon de prononcer le [r] était la marque des intellectuels en France ; aujourd’hui le français standard n’utilise plus le [r] roulé. Cependant, dans quelques régions françaises, cette manière de prononcer le [r] reste présente mais elle expose parfois les locuteurs à des jugements de valeurs positifs ou négatifs sur la qualité de leur expression, leur langue etc.

A la différence d’autres langues comme l’espagnol ou l’anglais, en français on n’utilise pas la langue, pour prononcer le [R] : elle est posée dans le fond de la bouche, elle ne bouge pas. De même, pas la peine d’arrondir les lèvres : elles non plus ne bougent pas ! En fait le son est produit dans la gorge, au même endroit où vous prononcez le [g] ou le [k]. Le son [R] est dû à un très léger recul de la langue après la prononciation de la voyelle qui le précède. N’oubliez pas : la langue ne bouge pas ! Si vous avez tendance à la faire bouger, collez-la contre les dents du bas... »

Je ne me moque pas de ces indications très détaillées de gymnastique articulatoire données sur le site de l'ILA afin de bien grasseyer. Elles tiennent compte, comment pourraient-elles faire autrement, de quelque chose que j'ai toujours trouvé déplaisant chez beaucoup de mes compatriotes : la façon dont ils se plaisent à souligner, chez quelqu'un qui parle bien notre langue et parfois mieux qu'eux-mêmes, les supposées fautes d'accent (ce travers français était le point de départ d'une publicité de 1986, astucieuse par ailleurs, pour les cookies Hello de la marque Lu). Alors que ce qui compte, c'est la syntaxe, la qualité de la formulation et la compréhension.

Plus loin, le site précise :

« Pour finir, sachez que certaines personnes prononcent un [R] vibrant, comme cela se faisait en ancien français. C’est le cas de chanteurs comme Edith Piaf ou Georges Brassens. D’ailleurs, pour ceux qui ont des difficultés à prononcer ce son, on vous conseille d’écouter la célèbre chanson d’Edith Piaf « Non, je ne regrette rien » et d’apprendre à la chanter. Je vous assure que vous ne le regretterez pas ! »

Ici, je dois contredire le scrupuleux rédacteur de cette notice, quand il renvoie à une chanson écrite par Charles Dumont et Michel Vaucaire, dont on sait qu'elle joue un grand rôle dans le blockbuster épique de Christopher Nolan Inception. En fait, rouler légèrement le R n'était pas l'apanage de Piaf ou de Brassens, mais une technique d'articulation courante chez les chanteurs français de la première moitié du Xxe siècle, favorisant la compréhension des paroles. Ecoutez Jacques Brel – un Belge, je ne l'oublie pas - dans sa Valse à mille temps, quand il fait « au prremier temps de la valse », ou bien le chanteur de charme Jean-Claude Pascal dans Nous les amourreux, pardon les amoureux : vous entendrez que ça roule, soit avec la langue, soit dans la gorge. Cette façon de chanter les « r » a tendu à disparaître avec la nouvelle génération dite yéyé. Quand Johnny Stark a lancé Mireille Mathieu comme une réincarnation d'Edith Piaf, au milieu des années 60, le public a retrouvé avec elle une certaine façon de rouler dramatiquement les R, mais de manière assez ostensible, démonstrative.

Je lis à son propos sur un autre site, stackexchange.com :

« Le r de Mireille Mathieu est un /R/ r roulé uvulaire voisé qui a quasiment disparu du français contemporain (…). Outre Edith Piaf déjà citée, on la retrouve chez des chanteurs comme Jacques Brel et Georges Brassens et dans les enregistrements de beaucoup d'hommes politiques plutôt nés à la fin du XIXème siècle, le plus notoire étant Charles de Gaulle.

Il ne faut pas confondre ce /R/ avec le /r/ r roulé alvéolaire voisé typique de l'espagnol, présent au Québec et en voie de disparition en Bourgogne et dans le sud-ouest de la France. »

Uvulaire, alvéolaire, il y a beaucoup d'entrées sur Internet qui expliquent ces mots. C'était juste pour évoquer la complexité de cette satanée lettre si répandue et si labile en France, insaisissable.

« Je ne regrrette rrrien », il me souvient très bien d'avoir entendu la retransmission à la radio, en 1961 – là, c'était chez Maman, au 46 de la même rue Faidherbe - de la création par Edith Piaf de cette chanson avec laquelle elle ouvrait son récital à l'Olympia, et l'impression bizarre qu'elle a laissée à l'adolescent de 14 ans que j'étais : pour moi, elle sonnait pompeuse et abstraite, pas assez incarnée, par rapport à ces magnifiques mélos chantés que sont L'Homme à la moto, Les Amants d'un jour, La Foule (sur un thème argentin d'Angel Cabral), et le beau Milord de Georges Moustaki et Marguerite Monnot, que je connaissais bien. A cela se mêlait dans ma tête de jeune garçon une question obsédante, montrant que le sens explicite des paroles m'importait : « Je ne regrette rien... ni le bien qu'on m'a fait... ni le mal... tout ça m'est bien égal. » Qu'est-ce que cela veut dire, me disais-je, de regretter le bien qu'on vous a fait ? Et je m'étonnais d'être le seul à me poser cette question.

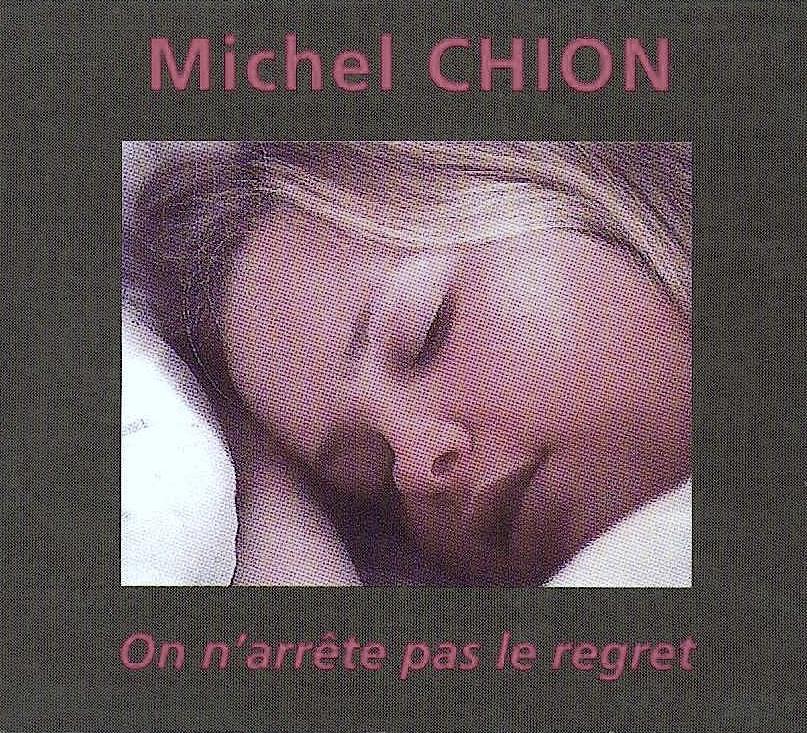

Mais je ne savais pas encore, en 1961, que quatorze ans plus tard – une éternité, quand j'y pense - , j'allais composer, comme réplique et objection à ce Je ne regrette rien, une œuvre de musique concrète à laquelle serait donné comme titre On n'arrête pas le regret. Ce titre, avec ses nombreux R, a plu à Pierre Schaeffer quand il a entendu cette pièce, c'est lui qui me l'a dit (l'œuvre elle-même, je ne sais pas). Le titre et aussi l'idée, qui est que l'injonction « sois de ton temps, vis au présent » peut avoir, parfois, quelque chose d'insupportable.