Blog

SANS VISIBILITÉ - CHAPITRE 9

24 janvier 2021

SPÉCIAL TROUBLE DANS LES ÉCHELLES

Merchant / Ivory / Jhabvala / Enright / Keeler / Shaw / Dixon / Engell / Siegert / Goethe / Liszt / Gorbman / Crewe / Woolf / Duvivier / Zola / Parlo / Jacques Chion / Emmanuel Chion / Barrie / Wilson / CocoRosie / Lean / Bass / Douglas / Frederick / Butler / Gorce / Lévi-Strauss / Héritier / Fléchelle / Trump / Monnot / Lonchampt

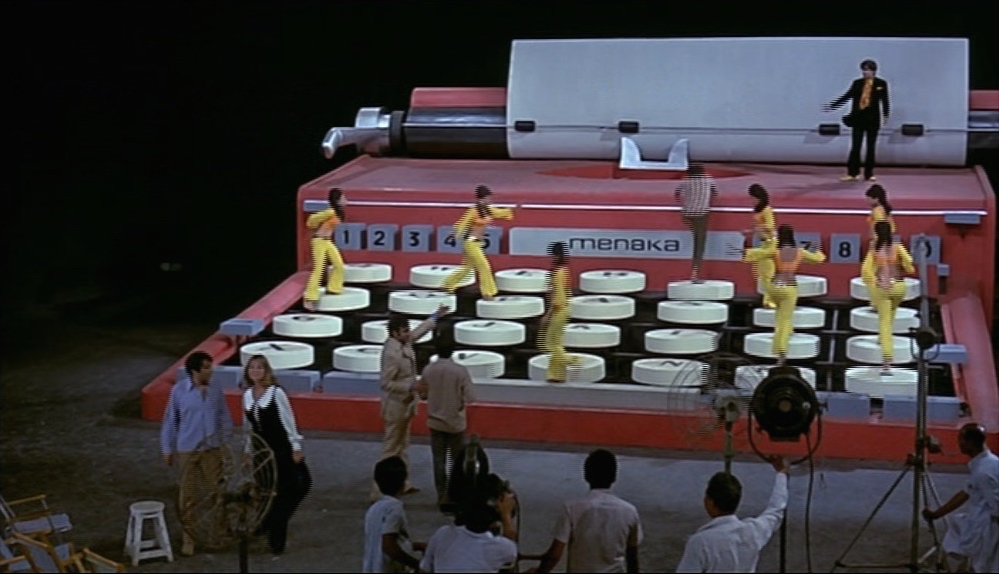

Une machine à écrire géante sur les touches de laquelle on danse – ici dans un des films les moins connus du fameux trio Ismaïl Merchant (producteur) / James Ivory (réalisateur) / Ruth Prawer Jhabvala (scénariste), Bombay Talkie, 1970 – voilà une image qui semble emblématique de la comédie musicale ; et pourtant elle n'est pas si fréquente. On la trouve en tout cas dans Red, Willing and Able, 1937, un film peu connu de Ray Enright, qui n'a jamais d'ailleurs été montré chez nous en salle, de sorte qu'il n'a pas de titre français. Le numéro de tap dance Too Marvelous for Words, où la délicieuse Ruby Keeler, succédant à la belle voix ample et vibrante de Winifred Shaw, saute d'une touche à l'autre avec son partenaire Lee Dixon, est visible sur Youtube, salué par une guirlande de commentaires enthousiastes, dûs à ces amateurs de ces vieilles choses dans la foule desquels je figure.

C'est le genre d'images et de scènes que j'étais ravi il y a dix ans de trouver lorsque je visionnais sans lassitude des films empruntés à Vidéosphère, ou achetés, ou trouvés sur Internet, ou consultés dans ma collection de DVD et de VHS, pour y traquer de l'écriture. Cela en vue d'une recherche pour laquelle Lorenz Engell et Bernhard Siegert m'avaient invité à venir à Weimar, la ville de Goethe et de Liszt, comme fellow de l'IKKM une année durant, en 2011-12, et dont j'ai tiré par la suite un essai, L'Écrit au cinéma. Publié en 2013 par Armand-Colin, et toujours en vente mais n'ayant eu aucun succès, de sorte qu'une bonne partie du tirage a été envoyée au pilon, L'Écrit au cinéma a fait l'objet d'une traduction par mon amie Claudia Gorbman, Words on Screen, pour Columbia University Press, mais Jennifer Crewe, la responsable chez Columbia que nous avons rencontrée à New York en décembre 2019 (nous avons été inspirés Anne-Marie et moi de rendre visite à notre ville favorite peu avant la pandémie), nous a confirmé que ce n'était pas un succès en anglais non plus, contrairement à L'Audio-vision, Sound on Screen. Je suis heureux néanmoins d'avoir fait ce livre, et j'espère qu'il trouvera ses lecteurs.

A l'occasion de cette recherche j'ai fait cette découverte que l'écriture est, dans les créations humaines, ce qui ne connaît aucune échelle. Il suffit juste d'avoir un stylet de taille suffisante pour écrire, et un recul suffisant pour lire : ce qui permettait dans les années 20-30 du siècle passé d'utiliser la fumée des avions pour tracer des noms de marque, en utilisant le bleu du ciel comme papier. Les historiens de la publicité appellent cette mode le Skywriting. Une scène de skywriting se trouve dans le roman de Virginia Woolf Mrs Dalloway, qui se déroule en 1923, et où la foule londonienne voit s'écrire au-dessus de la capitale le nom d'une marque de bonbons. On en voit un autre exemple dans le dernier film muet de Julien Duvivier Au bonheur des dames, qui adapte et transpose en 1929 le vieux roman de Zola sur la naissance des grands magasins à Paris : le film, avec de très belles images art-déco et la présence de l'émouvante Dita Parlo, future héroïne de L'Atalante et de la Grande Illusion, peut être regardé sur le site d'Arte-TV.

Un enfant ne peut qu'être sensible à la question de l'échelle, puisqu'une bonne partie du monde qui l'environne est encore trop grande pour lui : chaises, tables, objets usuels. J'ai gardé cette mémoire, et pense parfois nostalgiquement à une photo de moi tout petit, faite probablement par mon père, dans un paysage savoyard, où je suis entouré et dépassé d'herbes et de fleurs qui aujourd'hui ne m'arriveraient pas à la taille. Le monde diminue quand on grandit.

Grandir pour un enfant est une expérience pleine d'occasions de surprise, une promotion certainement mais aussi parfois une épreuve : une des miennes aura été de devenir, adolescent, plus grand en taille que mon frère aîné. J'aurais aimé en effet qu'il puisse rester mon « grand frère » en âge et en taille. Mais déjà son fils et mon neveu, Emmanuel, comme beaucoup hommes de sa génération, m'a dépassé depuis longtemps. Le « complexe de Peter Pan », pour mentionner le personnage créé par James B. Barrie, est peut-être dormant dans l'esprit de chacun de nous adultes (en 2015, nous avons vu à Berlin un Peter Pan mis en images par le génial Robert Wilson, c'était très beau, mais j’ai regretté que la musique de CocoRosie soit aussi nulle).

La « grande image » est une notion que l'on associe souvent aux débuts du cinéma, ce qui a amené à nommer « petit écran » la télévision – une expression aujourd'hui caduque, vu le faible prix d'écrans plats d'une taille et d'une définition impressionnantes.

Or, le brouillage des échelles est un effet notable du cinéma : si vous allez sur ce même site michelchion.com à la rubrique textes, vous pourrez télécharger le document résumant un cours que j'ai donné en 2009 à Paris III sur L'échelle au cinéma. J'y écris que :

« Le cinéma serait aussi un art qui nous permettrait, en faisant s’équivaloir dans le réel cinématographique (c'est-à-dire sur l'écran, par rapport au cadre du film) des objets très différents de taille – une allumette et le soleil dans Lawrence d'Arabie, de Lean - , et inversement, en faisant varier dans ce même réel la taille et la distance d’un même objet par des changements discontinus ou continus de grosseur de plan, de retrouver certaines perceptions que nous ne pouvons plus avoir en raison de notre taille, mais aussi de notre statut d’adultes. »

Je cite souvent, pour illustrer cette idée, le film de Saül Bass Phase IV, 1974, où le réalisateur arrive à nous faire frissonner avec des fourmis qui dans l'histoire racontée gardent leur taille naturelle (contrairement ce qui se passe dans Them !, 1954, de Gordon Douglas, avec ses insectes transformés en monstres par les radiations atomiques), mais qui, par le jeu du montage et l'alternance étudiée de prises de vue macrophotographiques et de prises de vue à échelle humaine, nous met dans la tête l'idée que les petits animaux pourraient nous vaincre. Cela amène, à la fin du film, cette superbe image reproduite ci-dessous et qui inverse le mythe de King-Kong : la jeune Kendra (Lynne Frederick) n’est plus dans la main d'un gorille géant mais elle a en face d'elle, si l'on peut dire, en un mythique et improbable échange de regards, un animal qu'elle pourrait écraser et qui pourtant représente la défaite possible de l'humain face à la légendaire résistance des insectes comme espèce.

La perte du sentiment de l'échelle me semble jouer un rôle dans ce qui se passe aujourd'hui avec les journaux sur papier, lorsque ceux-ci sont contraints de mettre une partie de leur contenu gratuitement sur Internet, donnant à lire et parfois à juger comme une abomination, un scandale public ce qui autrefois serait resté à une échelle matérielle et modeste, sous les yeux de lecteurs informés et payants. C'est comme un « trouble dans les échelles », pour paraphraser le titre de l'essai de la féministe Judith Butler Gender Trouble. Prenons le gentil dessin de pingouins de Xavier Gorce, le créateur de la série des Indégivrables, dans Le Monde : vue sur papier, sa blague anodine sur la relation entre inceste et degré de parenté en 2021 (laquelle est une véritable question anthropologique, voir les pages sur la parenté chez Lévi-Strauss ou Héritier, et lire ou relire le chapitre 18 du Lévitique, qui fait partie de la Torah et de la Bible) n'a pas beaucoup de place sur la page, puisqu'elle est imprimée concrètement, et que tout aussi concrètement elle pourra être arrachée, et servir pour emballer du poisson (dans mon enfance, chez les Fléchelle, c'étaient des pages de L'Oise-Matin découpées qui nous tenaient lieu de papier hygiénique). Vue gratuitement sur un écran par un obsédé justicier de la cause pro-LGBTQIA, cela devient un casus belli, quelque chose d'énorme, comme si l'on venait d'écrire dans le ciel au vu de tous que l'on peut plaisanter sur l'inceste et se moquer des victimes. Et plusieurs adeptes du procès expéditif par tweet – procès d'intention, dans ce cas - de stigmatiser Gorce dans un style digne de Trump par le ton, sinon par l'opinion, allant jusqu'à traiter le dessinateur de « terroriste intellectuel » ! Et d'appeler à son départ ! Et la directrice de rédaction du Monde Caroline Monnot, au lieu de saisir l'occasion d'un débat sur le fond, de s'excuser d'avance en plaidant coupable, tout en « dépubliant » le dessin, ce qui a entraîné le départ de son auteur. Certes, je ne suis pas d'accord avec tous les dessins de Gorce (qu'on trouve facilement sur Internet, parmi lesquels celui qui a déclenché « l'affaire »), mais je trouve qu'il a eu raison d'être outré et a manifesté, en cessant de dessiner pour Le Monde, un certain sens de l'honneur. Quels idiots que ces censeurs, non de penser ce qu'ils pensent, mais de ne rien vouloir savoir de la dynamique destructrice et tueuse propre au tweet, qui est, quand il est mal employé, un amplificateur producteur d'effets analogue à ceux du Larsen.

Comme compositeur de musique concrète, je suis familier de l'effet Larsen, et j'en ai même fait un personnage de mon mélodrame Le Prisonnier du son, composé en 1972. L'œuvre avait été reprise au Festival d'Avignon, en août de la même année, sous mes doigts d' « acousmoniste » et elle m'avait valu ma première critique – globalement positive, avec des réserves sur la forme « fagotée à la diable » - dans le journal Le Monde, encore lui, sous la plume du regretté Jacques Lonchampt. À ma très grande fierté, le critique avait noté sur le vif, au fil de son écoute, et reproduit dans le quotidien une des phrases de mon livret, celle où le Prisonnier, craintif devant le risque d'un effet Larsen, regrette « le temps où (il) pouvait parler fort, sans craindre que l'écho de (sa) voix ne se retourne contre (lui). » Oui, quel est ce temps, ce temps actuel où ceux qui profitent de l'amplificateur des réseaux pour se faire imprécateurs, parfois en anonymes, ne veulent rien savoir de l'effet Larsen qui suit leur prise de parole, et se lavent les mains des conséquences.