Blog

SANS VISIBILITÉ - CHAPITRE 2

4 octobre 2020

CHAPITRE 2 : OÙ ON LIRA QUE MÊME ZEUS AIME ALLER SE COUCHER

Joyce / Morel / Gilbert / Larbaud / Homère / Virgile / Le Tasse / Ronsard / Milton / Dante / Mazon / Kafka / Guiloineau / Pawel / Camus / Proust / Bartok / Mozart / Marchetti / Malec / Péguy / Jeanne d'Arc / Hauviette de Syonne / Dumont / René Chion / Guillaume d'Orange-Nassau, dit le Taciturne / Kramer / Bloy / Huysmans

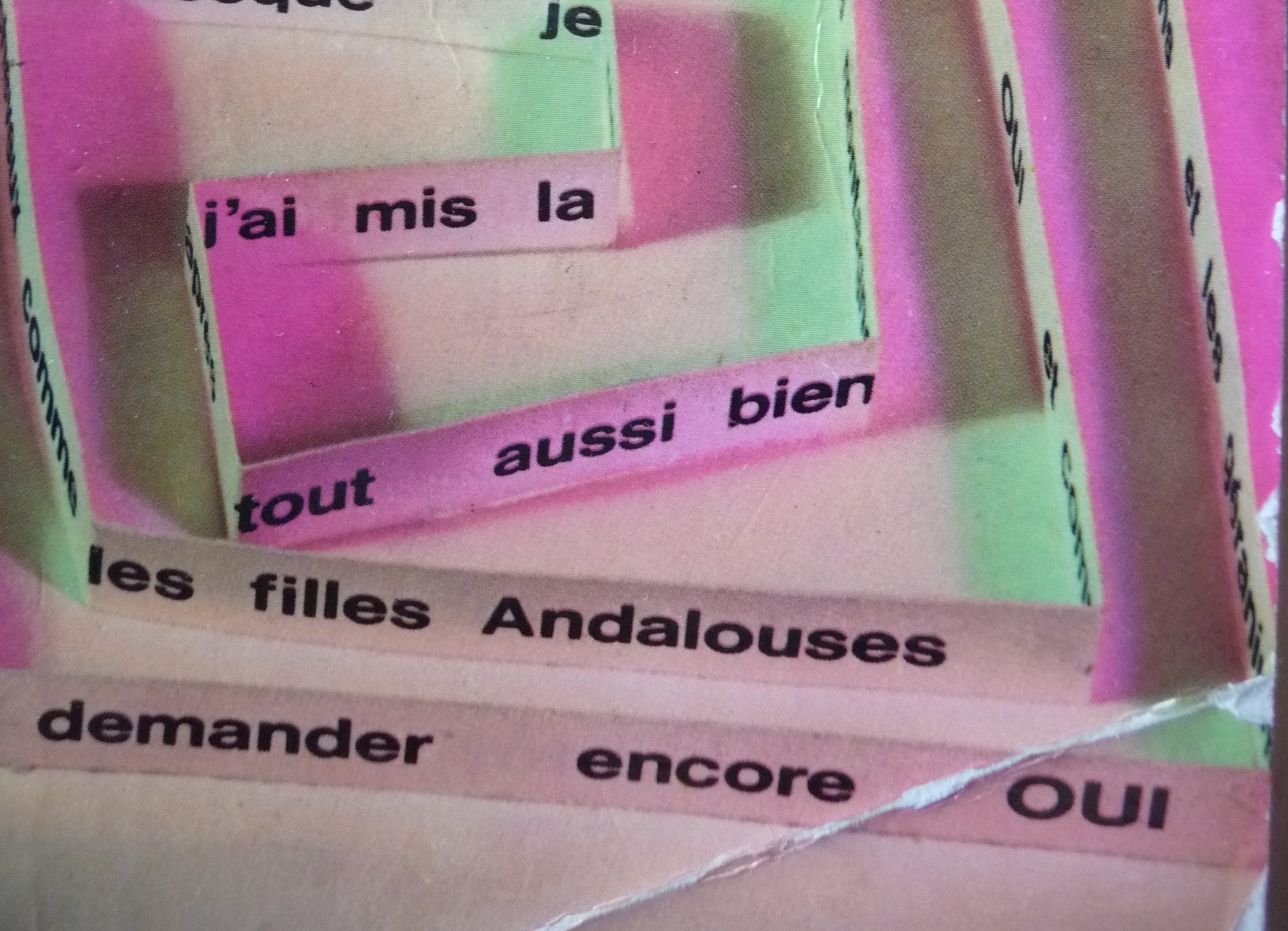

Ce doit être en 1966, donc à l'âge de dix-neuf ans, que j'ai lu pour la première fois, en entier et d'une traite, l'Ulysse de James Joyce. C'était dans la seule traduction française alors disponible, celle d'Auguste Morel et Stuart Gilbert supervisée par Valéry Larbaud et l'auteur, et dans l'édition en un seul volume triple du Livre de Poche, sortie en 1965 : à cette époque les livres de cette série, qui est aussi une marque, étaient composés en typographie. Contrairement à leur maquette actuelle que je trouve commune et parfois même laide, ils étaient aussi beaux que lisibles, extérieur comme intérieur. Sur l'image de la couverture - que j'ai coupée en deux afin que ses deux moitiés encadrent ce billet - on peut reconnaître, ingénieusement disposés en labyrinthe et en bandeau, des extraits du monologue intérieur final de Molly Bloom, celui qui se termine par le mot « Yes ». Bien sûr, la couverture que j'ai prise en photo est abîmée, car ce volume de 700 pages a été trimballé au fil de plusieurs déménagements.

Je ne prétendrai pas qu'à cette première et seule lecture complète et suivie (par la suite, je ne l'ai plus rouvert qu'en désordre et par fragments, en français ou dans le texte original), j'ai tout compris : trop de personnages, d'allusions religieuses et culturelles, de formulations bizarres, mais, outre la truculence, j'ai ressenti d'emblée la clarté et la force d'une forme, débouchant sur le fameux monologue non ponctué qui est comme un grand fleuve où se rassemblent, pour aller on ne sait où, de multiples courants. Ce que j'ai goûté aussi, c'était cet amour pour une vie matérielle, sexuelle et corporelle humble mais exhaussée à l'épique, et tressée de si étrange manière avec la culture et la religion. Et comme j'aime le personnage profondément bon de Leopold Bloom !

Bien plus jeune encore, à dix ans, j'avais lu l'Iliade et l'Odyssée (à laquelle le roman de Joyce se réfère) et été frappé par la présence forte chez Homère du manger, du boire et du dormir dans ces contes héroïques, une présence charnelle et concrète qu'on ne retrouve pas, autant que je m'en souvienne, dans l'Enéide de Virgile et a fortiori dans les épopées ultérieures écrites par L'Arioste, Ronsard ou Milton (exceptons Dante, bien sûr, le plus charnel de tous, jusqu'à l'atroce). Comme à la fin du chant I de l'Iliade où même les Dieux, et pas seulement Troyens et Achéens, vont se coucher, ce qui enchantait l'enfant que j'étais encore. Je cite la traduction de Mazon :

« Et Zeus Olympien qui lance l’éclair prend le chemin du lit où sa coutume est de dormir, à l’heure où vient le doux sommeil. Il y monte et il y repose, ayant à ses côtés Héra au trône d’or. »

Devenu adolescent, avant de m'attaquer à l'Ulysse, j'avais lu également d'autres classiques «révolutionnaires» du début du vingtième siècle, comme l'admirable et terrible Kafka (dont je devais plus tard, en 1988, co-traduire avec Jean Guiloineau la biographie par Ernst Pawel, Le cauchemar de la raison), L'Etranger de Camus, qui me créa un malaise et que je considère maintenant comme un livre efficace mais truqué, ainsi qu'en édition de poche toute la Recherche du Temps Perdu, dont je n'ai ensuite relu, avec émerveillement et reconnaissance, que les deux premiers volumes, ceux des enchantements de l'enfance et des jeunes filles en fleur qui font de l'ombre (!). La suite du monument proustien (Albertine qui disparaît, les déchéances de Charlus, la vieillesse, le Temps retrouvé), est belle certes, mais pour moi si déprimante! Ce qui distinguait à mes yeux Joyce dans cette galerie des Incontournables du Xxe siècle, c'était une santé (oserai-je dire en employant un mot sali par l'usage qu'en ont fait les fascismes), en tout cas un plain-pied avec la vie auquel je ne m'attendais pas : nous sommes à Dublin le 16 juin 1904, nous y sommes bien et cela se passe de 8 heures du matin à 3 heures de la nuit. Point. Ensuite : au lit !

Mais lire en entier Ulysse sans respirer et dans le même délai que celui dans lequel se déroule son action ne peut pas se faire. On s'arrête, on reprend, mais on a dans les mains un volume qui matérialise l'oeuvre, et que l'on peut retrouver au point où on l'a laissé. Ce volume triple unique (contrairement à la réédition d'Ulysse chez Folio en deux tomes, pouah!, et dans une nouvelle traduction dont je ne puis rien dire ni penser, l'ayant ouverte et pour cause bien plus tard), je l'ai lu alors que j'étais étudiant à Nanterre en plusieurs fois, dans les trains de banlieue qui m'amenaient de chez ma mère à Vaucresson jusqu'à la station de Nanterre-La Folie, avec changement à la Gare Saint-Lazare (à l'époque, la ligne RER B n'existait pas), dans ma chambre, en vacances, je ne sais où ; il me reste cependant le sentiment d'une seule coulée de lecture ininterrompue.

C'est sans penser consciemment à Joyce qu'en composant le dernier mouvement de Laudes, créé l'année dernière par Motus - un oeuvre que je considère comme une de mes meilleures musiques concrètes, et que Brocoli devrait prochainement éditer en disque - je l'ai terminé par ces paroles chuchotées, qui se sont imposées à ce moment-là : « j'irai jusqu'à l'autel de Dieu ». Or, cet Introibo ad altare Dei se trouve au début d'Ulysses, titre original, à la première page. Il est cité bien sûr avec dérision par le personnage caustique de Buck Mulligan, qui veut moquer la messe catholique avec un bol de mousse à raser en guise de calice, mais la dérision n'est-elle pas la forme la plus aiguë, même si elle est hypocrite, que peut prendre un hommage ? (Je ne confonds pas la dérision et la parodie, cette dernière étant toujours, quand elle est réussie, une preuve d'amour).

C'est sans aucunement penser à Joyce non plus que j'ai depuis quelques années entrepris de boucler mon Nycthemeron, lequel consiste un seul fil musical et audio-visuel de 24 heures, œuvre en soi indépendante des pièces, réalisées sur une période de 50 ans, qui la composent. De sorte qu'il n'y a pas d'extrait possible de ce Nycthemeron : c'est 24 heures ou rien, ou plutôt si on ne fait pas jouer les 24 heures de suite, on retrouve quarante œuvres individuelles rendues chacune à son unicité. Y vienne et y reste qui veut. Mais ce sera à chaque fois, si je puis dire, en un seul tome, et pas en deux ni en trois. Comme a été édité Ulysse la première fois en français : 870 pages non sécables.

Le Nycthemeron est donc à la fois la réunion, dans l'ordre chronologique de leur création, de mes musiques concrètes et « audio-divisuelles », et une œuvre continue. Il n'y a pas d'entracte, les œuvres étant séparées au plus par des intervalles d'une minute ou deux, cela afin de ne pas perdre le fil. Les silences, les repos? Il y en a à l'intérieur des pièces elles-mêmes, dans la façon dont elles laissent le temps se détendre ou se retendre. C'est cela mon «Eureka» récent : longtemps, je me suis demandé comment couper cette longue écoute par des interludes, des repos, des entractes, qui maintiendraient l'indiscontinuité du temps. Et puis récemment, je me suis dit qu'il suffisait de faire les œuvres s'enchaîner en laissant entre elles des silences courts, intervalles également fixés comme l'est le temps dans cette musique concrète : et ça fonctionne.

Bien entendu, personne ne peut écouter lucidement une telle coulée d'oeuvres. Ce n'est pas grave. Je sais depuis longtemps que, même dans les conditions idéales d'écoute, à savoir un beau concert où l'on est bien installé, personne n'est constamment attentif aux trente-cinq minutes d'un concerto de Bartok ou aux vingt-cinq d'une symphonie de Mozart. Il importe juste que l'oeuvre se déroule aussi objectivement que le jour, lequel n'a pas plus besoin de nous pour se lever que le soir n'a besoin de nous pour tomber. Proposer une œuvre aussi longue, si c'est vraiment une œuvre, c'est pour moi répondre à un besoin interne. Viennent ensuite ou non le succès, l'attention, que le public s'en débrouille. L'expérience de chaque auditeur/trice leur est personnelle. Il suffit juste que, mises bout à bout et jouées les unes après les autres, ces œuvres fassent un cycle « nycthemeral », de minuit à minuit, et correspondent à une journée complète.

Mon envie, bien sûr, est que dans quelques occasions privilégiées on puisse concrétiser cette idée, qui me hante depuis une trentaine d'années. Par exemple on pourrait enchaîner trois cycles, chacun séparé du précédent par douze heures, et le public pourrait ainsi rattraper le lendemain une œuvre qu'il n'aura pas entendue la veille, parce qu'il faut bien à tout le monde se reposer. Le premier cycle serait de minuit à minuit, le second de midi à midi, etc. Ce qu'on aura « raté » à six heures du matin sera redonné une autre fois à six heures du soir, et le tour est joué.

En plus, beaucoup de mes musiques elles-mêmes contiennent ce cycle sous une forme condensée, La Vie en prose, par exemple, et bien sûr La Tentation de saint Antoine, qui commence à l'aube, traverse une nuit, etc... et où on entend dormir, marcher, siffler, travailler, des cafés, une noce, tout ce que j'appelle la « sainte existence humaine ». A la fin de ma suite On n'arrête pas le regret, une voix d'enfant demande comme s'il se réveillait (et cela avait beaucoup touché le compositeur Ivo Malec) : « Il est quelle heure ? » Dans le Nycthemeron, on pourra répondre une heure précise : à l'heure du Nycthemeron, il est 2h 46 minutes 30 secondes, du matin ou de l'après-midi.

Une de mes premières musiques, qui date de 1972, n'est pas pour rien non plus intitulée La Machine à passer le temps. Cette Machine, les Sambas pour un jour de pluie, de 1985, Crayonnés ferroviaires, de 1991, comportent des moments de faible densité, invitant à une attention relâchée, et reflétant les intermittences de la concentration (comme Proust a souligné et décrit ce qu'il appelait les intermittences du cœur).

L'important pour moi a toujours été, dans mes musiques, de varier la densité du temps, jusqu'aux extrêmes : cela va d'un immense plan-séquence d'un quart-d'heure, qui « piétine » dans l'Isle sonante (épisode du Port) sans respirer, au tourbillon extrêmement concentré des Variations, sur lequel Lionel Marchetti a écrit des pages magnifiques dans son livre La Musique concrète de Michel Chion. D'où un sentiment de précarité et d'instabilité, mais aussi l'enveloppement dans la grande robe des 24 heures chrono.

Je vis en effet certains jours dans l'incertitude quant à l'achèvement sain et sauf d'une journée commencée, alors que rien ne menace ma vie ni ma santé ; je veux donc pouvoir dire à mon œuvre : continue sans moi, tu tiendras bien deux fois douze heures. Je n'ignore certes pas qu'il y a sur la Terre des centaines de millions de gens qui n'ont pas d'assurance du lendemain et qu'eux, c'est matériellement qu'ils le vivent ; mais quelques-uns de ceux qui, comme moi, devraient ne pas s'en faire n'en sont pas moins incertains d'aller jusqu'au bout des prochaines 24 heures. Ils n'en peuvent mais, car dans leur cas c'est existentiel.

Cela ne m'empêche pas, en même temps, d'être sceptique sur une Apocalypse. Le film de Stanley Kramer On the Beach (Le dernier rivage) vu en 1959, et qui nous prédisait pour 1964 une fin du monde par contamination nucléaire de la surface de la planète, m'a vacciné contre une vision trop monolithique et accélérée de ce processus : il me semble que depuis l'origine de notre espèce, celle-là même qui a créé la notion de « lendemain », il y a toujours eu sur Terre beaucoup d'humains pour lesquels, que ce soit par épidémie, par famine, par guerre et bien sûr par persécution, c'est tous les jours la fin du monde. Faut-il pour autant s'interrompre de vivre ?

Je pense à la formule de la petite Hauviette dans le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, de Péguy (je ne sais plus si Bruno Dumont a gardé cela dans son film Jeannette), lorsqu'elle dit qu'au son de la trompette du Jugement elle continuerait à filer sa laine ou à jouer, « parce que le jeu des créatures est agréable à Dieu ». Certes Hauviette est une figure secondaire de la pièce tandis que Jeanne est l'héroïne, mais je sympathise avec elle comme je sympathise avec Papageno plutôt qu'avec Tamino dans la Flûte enchantée – c'est pour cela que le pleutre oiseleur tient plus de place que le Prince dans mon adaptation du Singspiel de Mozart éditée par Brocoli et intitulée Tu.

En me documentant par Internet pour ce blog, j'apprends avec étonnement que cette Hauviette aurait existé, et témoigné adulte au procès de réhabilitation de la Pucelle : mais c'est Péguy qui lui a mis dans la bouche, comme représentant un aspect de sa sensibilité, ces paroles sur l'approbation et le sentiment d'harmonie, un sentiment que j'aimerais tellement partager avec elle, de la journée. « Le travail entre les repas et le jeu quand il faut et l'amusement quand on peut (…) C'est tout ça ensemble, tout ça l'un après l'autre qui fait la journée du Bon Dieu. »

Notre père René Chion, qui avait conservé âgé quelque chose du Buck Mulligan de Joyce, aimait à redire à ses deux garçons, sur un ton de sarcasme, la maxime héroïque prêtée à Guillaume d'Orange : «Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer". » Cette formule m'est restée en tête, malgré (ou à cause de?) la dérision paternelle. L'amusant est qu'un ami médecin à qui je faisais part de mes moments de découragement me l'a répétée récemment sans savoir que je la connaissais depuis toujours. En plus il l'a fait en commettant un joli lapsus puisqu'il l'a inversée, ce qui ne fait pas moins sens : « il n'est pas nécessaire d'entreprendre pour espérer ». Sic.

Mais où est-ce que tout cela m'amène ? Vers la question du catholicisme et de son retour. Il ne faudrait pas, l'ayant mise sur le tapis, l'éluder.

A suivre pour S.V n° 3 : Bloy, Huysmans, Péguy, le retour ?