Blog

ENTRE DEUX IMAGES n°70

2 décembre 2018

SPÉCIAL "DIVIN MOZART"

Mozart / Duguay / Moisan, Anne et Henri / White / Weller / Dick / Scott / Jones / de Curzon / Forman / Shaffer / Salieri / Hulce / Chadémony / Ginzburg (Pierre) / Ginzburg (Dominique) / Chevrin / Fischer / Dompey / Renoir / Paviot / Fain / Bach / Schaeffer / Demus / Bakura-Skoda / Gould / Messiaen / Beethoven / Thérèse Palmier et René Chion (nos parents) / Marsaguet / Montel / un certain Mozart

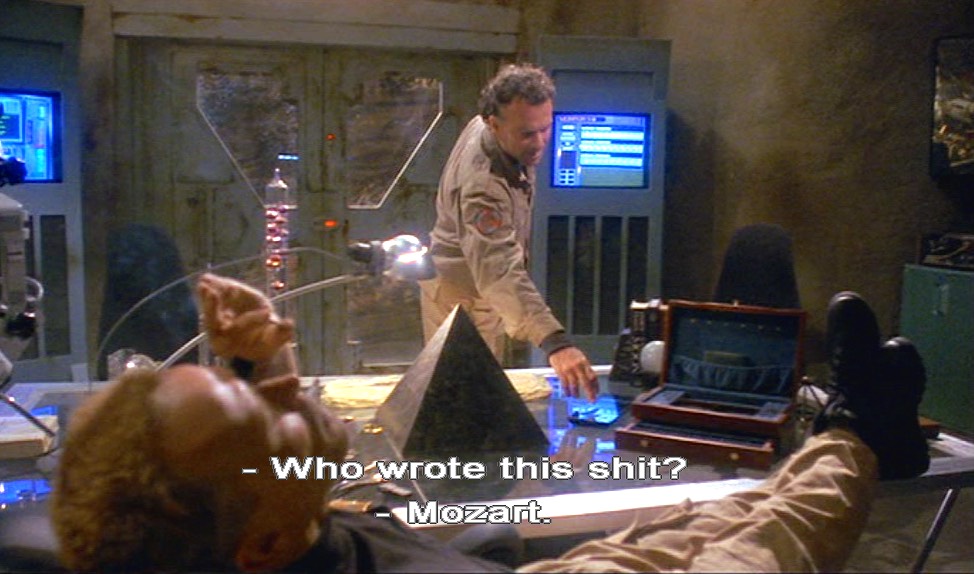

La question que pose au début du film de s-f de Christian Duguay Screamers (Planète hurlante, 1995) - que je viens de montrer à Vidéosphère chez Anne et Henri Moisan - Chuck Elbarak (Ron White) à Joe Hendricksson les pieds sur son bureau (Peter Weller, excellent), lorsqu'en entrant il l'entend écouter à plein volume l'air de Leporello dit du "catalogue" dans Don Giovanni, semble situer Chuck comme un soudard insensible à la belle musique. Ce n'est que plus tard que l'on comprend que cette réplique fait partie d'un jeu de complicités entre ces deux amis, compagnons dans une guerre absurde d'origine capitaliste qu'ils mènent sur une planète lointaine et pourrie : l'un fait mine de ne s'intéresser qu'aux « chicks » et au sport et de mépriser l'art, la culture et les beaux paysages – ce qui caractérise au contraire Hendricksson, plus poète. Si l'on voit le film jusqu'au bout (et malgré quelques temps faibles il le mérite largement), on voit aussi que ce dialogue fait partie d'un jeu de signes de reconnaissance, important dans ce récit inspiré par la nouvelle de Philip K. Dick Second Variety.

Vers la fin d'un livre à sortir chez Capricci au cours de l'année prochaine, Des sons dans l'espace, je note qu'il arrive plusieurs fois à la musique de Mozart de venir représenter dans les films une note de lumière face à la solitude cosmique. Je me cite à l'avance (cela s'appelle les « bonnes feuilles ») :

Plusieurs fois au cinéma (par exemple dans Alien, 1979, de Ridley Scott, ou Moon, 2009, de Duncan Jones), Mozart vient ainsi résonner quelque part hors de la Terre, dans un lieu de préférence hostile, pour faire entendre un accent d'humanité, et mettre en valeur le fait que le cosmos nous ignore et que la plus belle et rassérénante musique n'est qu'une faible lumière que nous devons emporter dans l'espace. Mozart est cette lumière même que nous avons cessé de voir dans les étoiles, lesquelles, une fois qu'on a quitté l'atmosphère, ne sont plus que des yeux morts et ouverts qui ne clignent plus.

Le "Who wrote this shit" de Screamers fait sens également par rapport à Mozart qui, comme on le sait par son émouvante correspondance, que j'ai lue très jeune dans la vieille traduction expurgée d'Henry de Curzon, ne détestait pas l'humour caca-boudin, par exemple dans ses lettres à sa cousine Marianne pleines de blagues scatologiques. Le canon en si bémol "Leck mich im Arsch" (« lêche-moi le cul ») a même l'honneur d'une entrée spéciale Wikipedia. Mais cela, je ne l'ai su que plus tard, car de Curzon, pudiquement, remplaçait tout simplement les mots « bâton de merde » par « bâton de pommade ». J'avais du mal, enfant, à me représenter ce que c'était que cet objet.

Si, comme je l'ai dit dans un blog précédent, j'en ai voulu un peu à Milos Forman pour son portrait de Mozart Amadeus, reprenant une pièce de Peter Shaffer sur le mythe historique de Mozart tué par Salieri, ce n'est pas pour avoir rendu justice à cet aspect « obsédé sexuel bloqué au stade anal » du compositeur (génialement incarné par Tom Hulce, un acteur à la carrière trop brève reconverti dans la production), mais pour avoir ôté au compositeur son autre dimension, celle grave et spirituelle, dont je ne peux pas le séparer. J'aime bien qu'il y ait les deux, et c'est sur le chiffre Deux que j'ai construit mon œuvre Tu, éditée par Brocoli et où La Flûte Enchantée joue un rôle important. Je n'y cite que quelques notes de l'opéra, jouées sur flûte traversière baroque par Pierre Ginzburg, mais le livret de Tu est largement construit sur les scènes parlées de ce "Singspiel" dites en allemand par André Chadémony, qui interprète avec fougue les personnages masculins.

Sans mon cher ami Pierre, avec qui j'ai joué de la musique ancienne et que j'ai connu à l'Université de Nanterre, je n'aimerais peut-être pas autant Mozart: c'est en sa compagnie et celle de son jeune frère Dominique, que j'ai vu la Flûte jouée par les Marionnettes de Salzbourg.

Notre mère à qui j'associe ce compositeur (c'est elle qui a acheté notre premier vinyle classique, une Petite Musique de Nuit sur un disque étrangement découpé, le changement de face s'y faisait en plein milieu du mouvement lent, sur un de ces épisodes en mineur à la fois denses et tragiques qui les assombrit souvent) vénérait le Mozart angélique; elle n'en disait certes que des choses conventionnelles, ce qui ne les empêchait pas d'être sincères et ressenties : « c'est adorable, charmant ». Mais c'est par une de ses amies de pension que j'ai découvert l'autre facette : cette amie s'appelait Odile Chevrin, était blonde, fumait beaucoup, en est morte d'un cancer vers la cinquantaine, et c'était un de ses nombreuses copines fidèles, plus sympathiques les unes que les autres : ici, j'ai une pensée également pour Paulette Dompey, qui animait un excellent ciné-club populaire à Paris – j'ai vu grâce à elle des Jean Renoir et des Paul Paviot - , et pour Micheline Fain, dont j'ai été entre 1977 et 1981 le voisin, car elle tenait au 34 de la rue Saint-Louis-en l'Île un extraordinaire bazar/papeterie/babioles/autos-miniatures/gadgets, qui sentait fort le chat puisqu'elle recueillait tout ce qui miaulait dans les alentours. Elle était devenue une figure historique de l'Île Saint-Louis.

Odile Chevrin, donc, une entendante née de deux parents sourds, avait amené à Nogent-sur-Oise, pour me l'offrir à l'occasion d'un de mes anniversaires ou de ma première communion, je ne sais plus, un disque de Mozart peut-être choisi par elle au hasard, mais en tout cas c'était le dramatique et bouleversant Concerto n°20 en Ré mineur, joué par Edwin Fischer. Comment oublier ce halètement sombre du début fulgurant, ces accents tempétueux et rageurs, et entre les deux mouvements rapides, attaqué dans l'aigu du piano solo et comme suspendu dans l'abîme, ce chant en Si bémol majeur et en tierces parallèles faussement enfantin ? L'un existant par l'autre et réciproquement. Une des révélations de ma vie.

Notre père, en revanche, - comme le Schaeffer que j'ai connu - préférait de loin à Mozart Jean-Sébastien Bach. Il avait néanmoins du premier un fort bel album des Sonates pour deux pianos, par Jörg Demus et Paul Bakura-Skoda.

Dans des énormes coffrets de CD vendus à un prix modique, qui ressemblent par leur emballage à des bûches de Noël, le label Brilliant a édité il y a une douzaine d'années les intégrales de Mozart et de Bach. J'ai acheté les deux, et ces tous deux, dont je n'ai pas encore écouté la totalité, bien sûr, sont pour moi solidaires.

Il est difficile de dire à quelqu'un qui n'aime pas Mozart - et on n'est pas obligé de l'aimer - en quoi ce dernier va au-delà de ces formules stéréotypées de cadences et de traits qu'il emploie à tout propos, et qu'on retrouve chez d'autres compositeurs de l'époque. Messiaen m'y a aidé, en soulignant combien le phrasé chez lui est infiniment cassé, brisé, varié, instable d'une façon compulsive (c'est peut-être ce qui exaspérait le pro-Bach Glenn Gloud, amateur de rigueur et de continuité).

On m'avait offert aussi, enfant, un livre illustré et romancé d'initiation, Un prodigieux gamin, Mozart. Livre où l'on retrouve l'anecdote de l'enfant prodige « cherchant » - aurait-il dit à ceux qui s'étonnaient de le voir tapotant un clavecin de ses petits doigts, « les notes qui s'aiment ».

Or, si l'on joue Mozart – pour ma part, c'est seulement dans les sonates pour piano qui me sont accessibles – on ne peut pas manquer de tomber plus d'une fois sur des notes qui ne s'aiment pas. En se servant de ces petites ruses et entourloupes au système que permet l'écriture traditionnelle – appogiatures, retards, etc…, Mozart adore écrire des choses comme ce qui suit (ci-dessous, dans la sonate en La mineur Köchel 310, écrite à Paris en juillet 1778), et je vous assure que ça frotte. Pour autant, ce n'est pas une lutte de titans comme on en trouve chez Beethoven, un belliqueux de nature, lui, très différent, mais que j'aime aussi d'une autre manière : il faut faire un gros hug à cet ours ombrageux à qui, nous, les compositeurs, devons tellement, non seulement pour avoir écrit tant de choses sublimes, mais aussi pour nous avoir fait respecter, hélas ça se perd, j'y reviendrai. Donc, chez Mozart, ça frotte mais comme en passant, et on n'en fait pas tout un plat, mais la trace de ce passage reste - comme d'avoir été griffé.

J'en reste là aujourd'hui ; j'étais parti pour vous faire ma Top List de mes dix pièces de Mozart préférées, mais ce sera pour une autre fois car pour le moment j'ai un stage de formation Acoulogia sur la Musique des Sons Fixés à finir de préparer avec Anne-Marie. Amitiés aux lectrices et lecteurs, et merci encore une fois à Geoffroy.